東海村つながるトークVol.1を開催!

こんにちは!

T-projectです。

今回は2月17日 東海村産業情報プラザで開催された

東海村つながるトーク vol.1のイベントレポート前半をまとめました!

オープニングとT-projectの説明、についてです。

それでは、どうぞ!

--------------------

T-projectの立ち上げた背景について

まず最初に、東海村の想いを伝えるために

東海村役場の松崎よりT-Projectの活動背景をお話させていただきました。

T-projectは東海村を舞台に、人づくりやつながり作りを通して、

持続可能な町を目指していこうという取り組みです。

人がつながることで、住民主体な町を目指しています。

キーワードは3つ

人づくり、つながりづくり、関係人口

考え方のスタートになったのは、誰がまちを担うのかという視点です。

全国の地方で、人口減少や少子高齢化が問題となっています。

幸いにして東海村はまだ、大きな問題として表面化していない状態ですが、人口は減っているのでいずれ問題は出てきます。

「今、何かを始めないと問題が出てきた時に

何もできなくなってしまうのではないか?」

という危機感を抱いたことがプロジェクトのきっかけです。

東海村はいい意味でも悪い意味でも行政が主体的になってしまっているのではないか。

はたして今後も行政が今と同じやり方でまちづくりを担えるのか?

住民や民間の人に任せた方がもっといいやり方ができるのではないか?

そういった一つ一つの思いがこのプロジェクトにつながっています。

東海村の方に限らず、たくさんの方に関わっていただいてT-projectを進めていきたいと考えています。

実は、100人とつながるという数字を設定して

住人の方だけに関わらず東海村に関心のある方と

どんどんつながって行きたいと考えているんです。

役場職員もプロジェクトに関わる一つの主体として参加し、

自らも成長していきたい。その想いでこのT-projectは始まっています。

こんな場にしよう!

プレゼンテーションや、ワークショップの場が

初めてという方に対して、サポートに入るファシリテーターの鈴木さんから

簡単な参加の姿勢をお伝えしました。

会場の雰囲気作りには、参加者の協力が必要なのです!

本日の雰囲気作りのために

・頷こう!反応しよう!

・No,butではなく、Yes,and(その側面もあるんだと理解しよう)

・傍観者ではなく、主体的参加へ

【頷こう!反応しようって?】

プレゼンテーターの方は、とても緊張していました。

(はじめて、かつ大きな会場ですから誰だってそうですよね)

ですから、聞いてる方がこわばっている表情よりも、

頷いたり、なるほどね〜と反応があると話しやすくなります。

しかめっつらより、今日は優しい笑顔!

このひと声で、プレゼンテーターも参加者もゆるやかな表情に。

【No,but Yes,andって?】

コミュニケーションの場でよくありがちなのが、相手の意見に対し「いや、でもさ〜」など否定気味なところから会話が始まってしまうこと。話し手も怒られているような気持ちになってしまいます。それに対して、Yes,andは「そう言った形もあるんだ!」「なるほど!これはどう?」など一度受け入れてから会話を続けると楽しくコミュニケーションをとることができます。

【傍観者ではなく、主体的参加へ。って?】

「あの人だったら繋げられるかも…」「それだったら僕も参加したい!」など周りに繋げられそうな人を思い浮かべながら話しを聞く姿勢が大事!ただ聞くだけでなく、自分も仲間になるつもりで聞くことで、プレゼン後の交流会でも楽しんで参加できる秘訣なのです。

つながるトークをつなげる!

今後は、参加者の皆さんと場を作って行きたい。

その想いから、こうしたらもっと面白くなると思う!という意見をいただきたいと思っています。

また、ファシリテーターの鈴木さんから客観的に見たときに、

東海村の「課題」と「兆し」についてポイントを整理いただきました。

東海村のまちづくりの課題感

・住民連携の「共創」の形がまだない

・住民/行政の気持ちの「座標」が見えづらい

サービスだったり、住民の方の意見を吸い上げるなど通常の動きは

機能しているかもしれないですが、まだまだ新しい形のまちづくりの取り組みはまだまだ模索できるのではないか?というご指摘には、ごもっとも。

そうです、T-projectはそのためにこの場で皆さんの話を伺いながら

可能性を探っていこうと思っているのです。

そしてもう一つの

「共創の形がないということは“座標”が分からないということ」にはギクリとしました…。

※共創の座標:住民/行政など色んな人の気持ちがどこにあるのか

たしかに

仕事の中でまちづくりに取り組んでいる人もいれば、

町に住んでいて関心はあるけど現状をあまり知らない人、

進学を機に東海村を離れてしまった人、色んな人がいます。

そんな人たちの気持ちがどこにあるのか?を今できていないのでは・・

ここをまず知るために

今回、プレゼンターの方からどういった思いで活動してるのかを聞けるのはとても大事な場と改めて思いました。

東海村の兆し

つながるトークが始まったことも兆しの一つ。

行政側と住民と話をする場を持つことで次の動きにつながります。

小さいことで全然大丈夫ということに勇気づけられました。

「変化の兆しをどんどん探していくことは重要」。

この感覚を、一人が行うのではなく、東海村をよくしていきたいみなさんとすることあることで、町がどんどんよくなっていく気がしました。

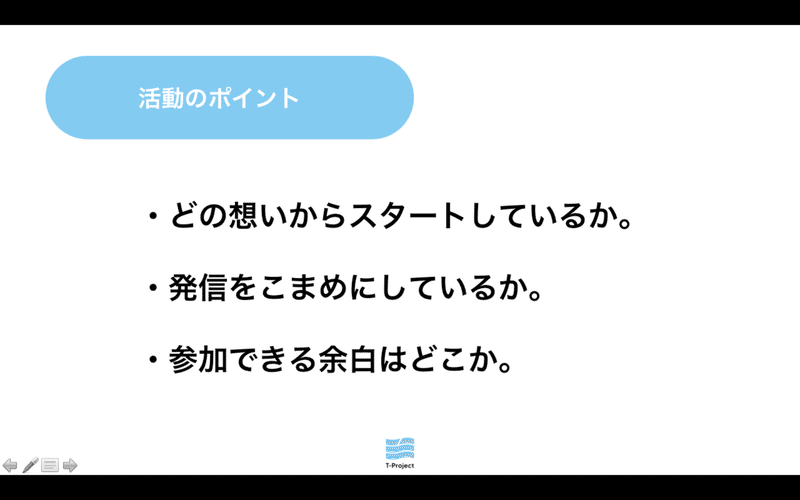

鈴木さんのポイント整理から

・難しく考えるよりもどんな思いで始めているのかが重要

・いいプロジェクトは発信をこまめにしている

・参加の余白を残す

があげられました。

成果を早くあげることに注力するよりも、

「私もやれそうかも」と関わってくれる人が増やすこと。

ここはT-projectが一番大切にしたい部分。

行政がやっているプロジェクトではなく、住民が主役になるプロジェクトにしていきたいと思います。

--------------------

ここまででつながるトークvol.1のイントロ部分について

ご紹介させていただきました!

次回の記事では、気になる5組の方によるプレゼンについてです!

お楽しみください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?