JR水戸駅

2024.04.27

今年のゴールデンウィークはなんと10連休を頂、東北旅行に出掛けていた。やってきたのは、JR水戸駅で、この駅にも10年ほど前に一度だけやってきたことがあったが、全くといって記憶が残っていなかった。

この駅にもエキタグスタンプ捺印のためやってきた。

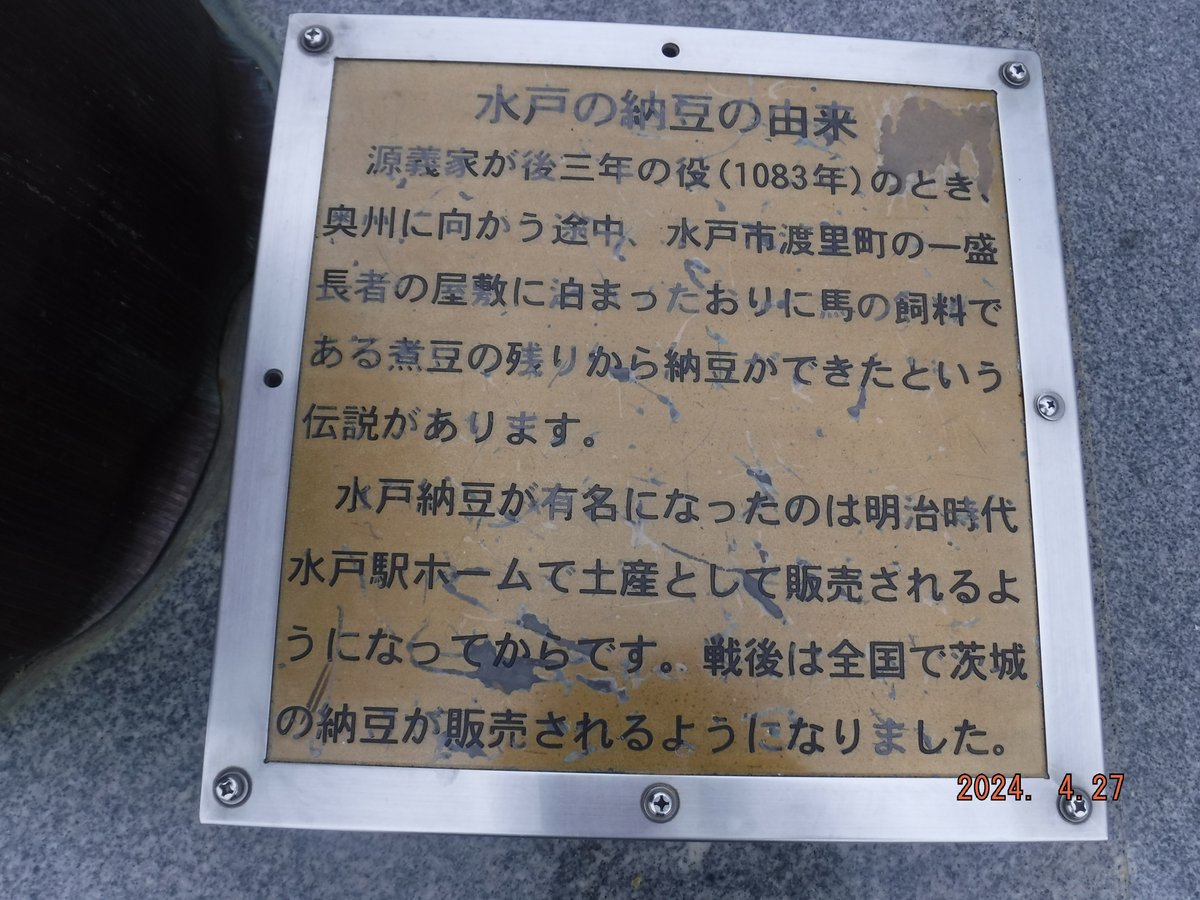

水戸納豆とは「小粒で粘りが強い」のが特徴の水戸の名産品で、 江戸時代に、水戸では水害を避けて収穫できる早生品種の「小粒大豆」が多く生産されており、その小粒大豆を煮て藁で包み発酵させた藁納豆づくりがさかんに行われていた。

その後、明

治時代に常磐線が開通し、水戸駅のホームで県内の納豆が販売され始めると、小粒な納豆は米に絡みやすく、「豆がちいさくてうまい」と評判になり、お土産としてその名が全国に知られるようになっていったが、消費量は、岩手県が日本一であった。

水戸駅で見たかったのは黄門さまの像で、像になっている人物で、日本一有名な像だろう、右に格さん・左に助さんという立ち位置になっている。像は、1993年に建立され、今年で31年も経つんですね。黄門様と言えば徳川光圀のことで、常陸国水戸藩の第2代藩主で、寛永5年(1628年)6月10日、水戸徳川家当主・徳川頼房の三男として水戸城下柵町の家臣三木之次屋敷で生まれていた。 水戸黄門漫遊記とは架空話で人物こそ実在していますが、諸国漫遊などしてないし、記録だけで言うと勿来と熱海以外は関東地方から出た記録はありません。また、TBSの水戸黄門は光圀が隠居してから没年までの10年以内を描きながら40年も続いており、完全に時間軸が破綻していた。TV時代劇『水戸黄門』にて、劇中の助さんの名は佐々木助三郎、格さんの名は渥美格之進であり、助さん格さんは、実在の『大日本史』編纂の学者がモデルだったのであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?