アイヌ民族は本当に侵入異民族なのか?筑波大学名誉教授のトンデモ本への反論

まえがき

この記事では、筑波大学名誉教授の中川八洋氏の著書『侵入異民族アイヌの本当の歴史』に対する反論を行っています。残念ながら、現在までに所謂「アイヌ民族否定論」を唱えた本は何冊か出版されていますが、この本の特筆すべき点は、筑波大学名誉教授という肩書を持つ人物が執筆しているということでしょう。恐らく、これまでに出版されたアイヌ民族否定論の本の中では、一番社会的地位の高い人物が執筆した本になると思います。

そして、この本はヒカルランドというトンデモ系出版社から刊行されていることも、もうひとつの特筆すべき点でしょう。たとえ筑波大学名誉教授という社会的地位を持つ人物であっても、ヒカルランドのようなところから本を出版してしまうのは(ヘッダーの本は全てヒカルランド)、自分の社会的地位を安売りしているように見えてしまうのですが、どうなのでしょうか。

この記事では、アイヌ民族が著者の主張する「侵入異民族」ではないことを明らかにする為に、なるべくアイヌ民族の出自にかかわる内容に絞って反論を行いました。というのも、著者の非常に独特な歴史観に対してファクトチェックをひとつひとつ行うのは色々と大変であり(とにかく時間とお金がかかる)、ひとまず「侵入異民族」の部分を潰すことによって、本書の意義は大きく損なわれると考えています。その為、第一章から第三章以外の反論は割愛していますので、その点はご了承ください。

凡例

0-⓪ キーワード(複数)

引用文

引用文に対する反論

第Ⅰ部 嘘と間違いだらけのアイヌ史

第一章 シベリア産まれアイヌの祖先はケット人とコリャーク人の混血

1-① 縄文人,トビニタイ文化,擦文文化

先ず道央・道南の縄文人は、580年頃(仮定)、一人も居なくなった。

次に道北の縄文人は、擦文期・日本人やギリヤーク人らと一緒に、950年前後(仮定)、一人も居なくなった。いわゆる「オホーツク文化」の突然の消滅に連座した(「擦文期」については第三章、第五章で詳述)。

続いて、わずかな数の道東の縄文人は、擦文期・日本人に吸収されていたのに、ギリヤーク人らと一緒に、1230年頃(仮定)、忽然と煙のように消えた。いわゆる「トビニタイ文化」の突然の消滅である。すなわち、一万年ほどの長きにわたって北海道に溢れていた縄文人数万人のうち最後の数百人?が、トビニタイ文化の消滅と運命を共にした。これらギリヤーク人や日本人や最後の縄文人は、疫病でなければ大量虐殺(ジェノサイド)されたことになる。

著者は、13世紀までに北海道から縄文人が消滅したと主張しているが、アイヌ人の主な祖先集団が縄文人であることを踏まえれば、このような主張は成り立たない。アイヌ人の成り立ちについてはこちらの記事で詳しく解説しているので、まずはこれを参照してほしい。また著者は、擦文人のことを「擦文期・日本人」と呼称して、縄文人とは異なる系譜の集団として扱っているが、これについては第三章で取り上げている。

トビニタイ文化についても「突然の消滅」と表現しているが、トビニタイ文化は擦文文化の影響を受けて、最終的に擦文文化と見分けがつかなくなるまで変容して終わりを迎えている(大西 2009)。つまり、擦文文化に先行してトビニタイ文化は終わるので、13世紀になって「突然の消滅」を迎えた訳ではなかった。

1-② ユーカラ,虎,シベリア

第一。アイヌの源郷は虎が棲息するシベリア。これはニュートン力学や地動説と同レベルの絶対真実。これに違背する全ての出版物は焚書処分されねばならない。当然、これらトンデモ出版物の執筆者は、学界に籍を置いてはならない。

第二。アイヌは、アムール川下流域で、ケット人とコリャーク人が混血して誕生したのではないか。この推定は、相当に高い蓋然性がある。今後の研究が確定してくれるのを期待して、「原アイヌ」の人種的誕生を、仮に「紀元前四千年~一千年頃」とする。

まず、上記の「第一」に関する動かぬ証拠を提示する。ネフスキー『月と不死』収録「ユーカラ2篇」に、シベリア虎がふんだんに棲息するアイヌの故地を描写するユーカラ(口承文芸・叙事詩)がある。

著者は、アイヌ人のユーカラに虎が登場していることを理由に、アイヌ人の故地はシベリアだと主張している。しかし、虎くらいなら日本の昔話にも登場するので、これはその程度のことに過ぎない(注1)。

また「第二」については、次の③でまとめて反論する。

1-③ DNA人類学,ケット,コリャーク,縄文人

一方のケット人は、言うまでもなく、「オビ川から東方、アルタイ山脈の北側、エニセイ川中流・上流域」に、かつては広域に居住した少数民族(図1-2)。ロシア人がウラル山脈を越えない十五世紀以前には二十万人の人口を誇ったという(現在は一千名ほど)。このケット人の一部が、エニセイ川からバイカル湖を超えてアムール川へと大移動するのは、北米のアメリカ・インディアンの一部がケット人を祖先としていることに鑑みれば、十分にありうること。バイカル湖からアムール川に踏破するには、一部、川がなく山中となるが、祖先もこの山越えをしているし、このルートを頻繁に行き来する隣組のエヴェンキ族からの情報も入手していただろうから、この難所突破はさほど困難ではない。

さて、アムール川下流域到達後のケット人だが、どう変容して原アイヌとなり、どうアイヌ文化を形成したのだろうか。

第一段階。新石器時代中期のオホーツク海の西岸を想像しよう。この先史時代、アムール川河口のギリヤーク人の縄張りを犯さない範囲で、アムール川からオホーツク海の西側海岸に沿って南から北に「原アイヌ、コリャーク人、チュクチ人」が、団子のようにくっ付いて住んでいた、と考えよう。原アイヌは、コリャーク人/チュクチ人とは親類付き合いし、部族全体として婚姻を重ね、ここに「ケット人→原アイヌ」が誕生した、と考えられる。

著者は、「北米のアメリカ・インディアンの一部がケット人を祖先としている」と述べているが、実際には「アメリカ先住民とケット人は共通祖先を持っている」という方が正しかった。今から15000年以上前のシベリアには、古代北ユーラシア人と呼ばれる人々が住んでいて、彼らはヨーロッパ人とアメリカ先住民の祖先の一部になった。現代シベリア人の主な祖先集団は、氷河期以降に東アジアの更に南の方からシベリアに移住した人々だった(ライク 2018)。

J.V. Moreno-Mayar et al.(2018)によれば、ケット人は古代北ユーラシア人(ANE)からの遺伝子流動が49%で、東アジア人からの遺伝子流動が51%なのに対して、コリャーク人は古代北ユーラシア人からの遺伝子流動が21%で、東アジア人からの遺伝子流動が79%になるらしい(下図)。

古代北ユーラシア人と東アジア人の祖先系統に由来する各集団の混血モデル

他方、Takehiro Sato et al.(2021)によれば、現代アイヌ人の混血モデルは、縄文人・オホーツク人・日本人の混血集団であると仮定したモデルが、最も適合度が高いとされた。日本人と混血する以前のアイヌ人は、縄文人からの遺伝子流動が69%で、オホーツク人からの遺伝子流動が31%になるらしい。しかし、オホーツク人の混血を想定しない、縄文人・カムチャツカ人・日本人の混血モデルも明確には棄却されなかった(下図)。

縄文人・オホーツク人・カムチャツカ人・日本人の祖先系統に由来するアイヌ人の混血モデル

択捉島の続縄文時代に相当する遺跡から出土した人骨は、コリャーク人やイテリメン人に近いゲノムを持っていたことが先行研究によって報告されている(佐藤 2022)。しかし、その後の北海道では、擦文文化とオホーツク文化というふたつの文化圏が席巻した後、アイヌ文化へと移行する(熊木 2015)。このことから、古代の北海道におけるカムチャツカ方面からの影響は、限定的だったと考えられる。いずれにせよ、アイヌ人の主な祖先集団が縄文人であることに変わりはない。

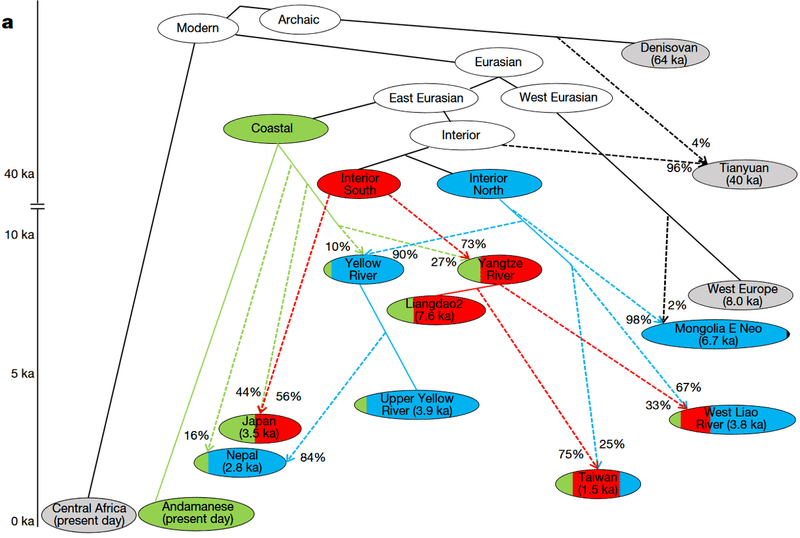

Takashi Gakuhari et al.(2020)によれば、アイヌ人の主な祖先集団の縄文人は、北東アジア人やアメリカ先住民より先に、東ユーラシア基層集団から分岐していることが明らかにされている。つまり、ケット人やコリャーク人の祖先集団と縄文人は、遺伝的にかなり離れていると考えられる(下図)。

東ユーラシア基層集団から早期に分岐した縄文人(IK002)

ここまで、ケット人・コリャーク人・アイヌ人の主な祖先集団について概観してきた。その結果、縄文人を祖先集団に持たないケット人とコリャーク人は、どのような比率で混血したところで、縄文人を主な祖先集団に持っているアイヌ人にはなり得ないことが分かる。

1-④ DNA人類学,アイヌ語,オーストロネシア

この白鳥庫吉と同じ視点ではないが、千葉大学の中川裕も「……接頭語が優勢な言語はほとんどない。ユーラシア大陸では、その唯一の例外が、シベリア中央部で話されているケット語とアイヌ語」と指摘する(注7)。ただし中川裕は、アイヌの源郷がケット人のエニセイ川流域とは推定しない。むしろ、万が一にもあり得ない、百八十度逆に、南方のオーストロネシア系などを想像している。民族学知見が皆無の中川裕は、熊送りが台湾以南でも盛んだと妄想している。

著者は、「アイヌの源郷がケット人のエニセイ川流域」と述べているが、アイヌ人とケット人は地理的に離れているだけでなく、遺伝的にもかなり離れていることを③で明らかにした。ケット人がエニセイ川流域からアムール川下流域に移動したという著者の主張は、何のエビデンスもない荒唐無稽な妄想だった。また、接頭辞優勢というアイヌ語の特徴が他言語との系統関係を持っていると仮定するならば、ケット語よりもオーストロネシア語の方が可能性はあるだろう。

著者の主張に反して、アイヌ人の主な祖先集団は縄文人だった。そして、C. C. Wang et al.(2021)によれば、縄文人と台湾原住民の祖先集団の半分以上が共通していた(下図)。

東アジア沿岸・内陸南方・内陸北方の祖先系統に由来する各集団の混血モデル

言語学者の中には、縄文時代にオーストロネシア語を話す人々が西日本に渡来して、日本語の形成に関与したという仮説を発表している人もいるが、渡来があったことを示唆する考古学的な証拠は存在していない(崎山 2017)。

しかし、縄文人とオーストロネシア語話者の台湾原住民の主な祖先集団が共通していれば、縄文人の言語はオーストロネシア語と全く無関係だったとは考えにくい。つまり、縄文時代の日本列島にオーストロネシア語が入って来たのではなく、縄文人とオーストロネシア人が、それぞれ共通祖先の言語から同じ特徴を引き継いでいた可能性がある。そして、そうであれば縄文人の言語は、日本語よりもアイヌ語とのかかわりを想定しなければならない。

アイヌ語と同じ接頭辞優勢の言語は、日本列島のすぐ南西にある台湾からフィリピンやインドネシアなどに広がっていて、接頭辞優勢の言語とアイヌ語を隔てているのは、日本語ただひとつだとされている。仮に、日本列島でかつて日本語が話されていなかったとすれば、接頭辞優勢の言語の分布域はアイヌ語を含めて連続したものになる(中川 2009)。

他方、日本語は接尾辞型でSOV語順の言語であり、このふたつの特徴には相関関係があった(風間 2020)。しかし、上代日本語にはふたつの接頭辞を付けることも可能だった。この起源は不明とされているが、アイヌ語の影響をひとつの可能性として挙げる言語学者もいる(ヴォヴィン 2015)。つまり、弥生時代に朝鮮半島から古日本語を話す人々が渡来してきた後(下図)、先住民の接頭辞型の古アイヌ語と接触したことで、日本語に接頭辞が加わったという可能性も全くあり得ない話ではない(注2)。

日本語は日本列島の外で成立した可能性がある(注3)

1-⑤ チセ,平地住居,竪穴住居,擦文時代

私が、「アイヌはケット人を祖先にしている」「アイヌはコリャーク人を祖先にしている」と考えるに至ったのは、言語学からではない。民族学的・民俗学的な酷似性を着眼したからである。

まずケット人。「風貌(外形)」「家は三脚テント(竪穴式でも掘立柱型でもない)夏は川で漁撈、冬は山で大型陸棲動物の狩猟」「土器を作らない/土器を使用しない」「仔熊を飼育する」「(樺太アイヌと同じく)夏の家と冬の家がある」等、民族学的生活様式その他が最も酷似している点から、私は、ケット人にアイヌの原点(祖先の一つ)を推定した。アイヌの本来の姿は、日本人との混血が進んだ北海道アイヌでなく、樺太アイヌの方に、江戸時代まで「夏の家と冬の家」など、その痕跡がより鮮明に残った。なお、アイヌ家屋については、大林太良の有名な論文がある。それによれば、「アイヌ地上家屋の原始形態は、三脚支柱を持ったテントだったと考えられる」(注8、245頁)とある。

アイヌ文化の「チセ」と呼ばれる平地住居は、考古学的には近世初頭まで遡れるらしい。一般的なチセは草壁なのに対して、17世紀のオランダ人の記録では、当時は板壁のチセも作られていた。19世紀の津軽藩士の記録では、択捉島のチセには高さ60cmの周堤を巡らせていた。平取町ポロモイチャシ遺跡から発見された、17世紀のチセには板壁と周堤が両方あった。擦文文化の竪穴住居では、板壁と周堤は一般的に用いられていた建築要素であり、古い時代のチセには擦文文化の建築要素がより多く残っていたことになる。チセには北方文化の影響も指摘されてきたが、草壁のチセの建築要素は北方文化に特有のものではなく、江戸時代の本州の民家にも似たような例がある。擦文文化の竪穴住居の起源が本州にあることを踏まえれば、大局的にはチセの起源も本州との関係の中で理解できるとされている(瀬川 2004)。

しかし、平取町二風谷遺跡では、擦文時代よりも新しい時期の竪穴住居跡も発見されている(三浦 1986)。つまり、擦文時代が終わった13世紀以降、斉一的に竪穴住居が消滅した訳ではなかった。北海道における平地住居の始まりは、渡島半島で擦文時代後期にまで遡るので(横山 1990)、これまでに概観してきたチセの変遷を踏まえると、竪穴住居から平地住居への全道的な移行は、漸進的な変化だったと考えられる。そして、北海道の一部地域では、擦文文化の建築要素が近世まで残っていたことになる。私たちがチセと聞いてイメージする草壁の平地住居は、アイヌ文化のチセの一面的な姿に過ぎないのかもしれない。

平取町二風谷遺跡の中世の竪穴住居跡

その一方で、アイヌ文化のチセには本州由来の建築様式ということでは説明できない独自の要素も存在している。神窓(ロルンプヤラ)はアイヌ文化の価値観を反映しているし(乾 2015)、後述するチセの納屋(セム)や囲炉裏(アペオイ)なども、アイヌ文化が独自に取り入れてきたものと考えられるが、これについては第三章で取り上げている。

また、「夏の家と冬の家」という居住形態も北方文化に特有のものではなく、縄文人も地域によっては季節的な理由で、そのような生活を送っていたことが指摘されている(山田 2015)。

1-⑥ カムイ,アイヌ語,日琉祖語,日本祖語

殺害して頭の皮を剥いだ可哀相な熊の頭蓋骨を祭壇に祭り、この祭壇下で皆で飲んで騒いでこの熊の肉を喰らうだけが、アイヌの「熊送り」である。つまり、「無神」教徒アイヌには、超越者としての神が不在。だから、アイヌ語には「神」を意味する言語がない。江戸時代の頃から、日本語「かみ」を借用し「カムイ」と発音し、さも「神」信仰をしているかの “まやかし” 儀礼をする。すなわち、アイヌは、語彙「神」なしで、数千年間にわたり熊祭りをしてきた。これこそがアイヌの熊祭りである。

日本語の内的再構によって、日琉祖語(日本祖語)でも「カミ(神)」は「カムイ」と発音されていたことが分かっている(村山 1975・服部 2018)。日琉祖語とは、古墳時代以前の日本語であり(ペラール 2016)、仮にアイヌ語の「カムイ」が借用語だったとしても、古墳時代以前でなければこの借用は起こり得ない。また、著者は「カムイ」のことを「奇天烈語」と表現しているが(56頁)、皮肉にもその「奇天烈語」をかつての日本人は使っていたことになる。

1-⑦ 熊送り,送り儀礼,オホーツク文化,擦文人

赤い宇田川洋は、 「北海道アイヌは熊送りを(北海道北部の)オホーツク文化の担い手ギリヤーク人から学んだ」 と真赤な嘘偽りのつくり話を書いている(注2)。日本に侵入・侵略する前の北海道アイヌは、遅くとも紀元前四千年以降の新石器時代、その熊送りを、源郷アムール川周辺の北方民族と一緒に花開かせている。仮にケット人が原アイヌの原点ならば、さらに数千年を遡って、エニセイ川で熊送り祭を行っている。

そもそも、アイヌ人はギリヤーク人 “皆殺し” を三度もなした可能性があるから(阿倍比羅夫への依頼、オホーツク文化 「絶滅」、トビニタイ文化 「絶滅」)、アイヌにとって重要な 「熊送り」 部族文化を、紀元後五世紀から十世紀に、犬猿の仲のギリヤーク人から学ぶことなどあり得ない。そもそも、北海道で両者は直接接していない。この期間、ギリヤーク人は網走が本拠地、一方のアイヌは石狩川・余市が縄張りの中心。両者をつなぐ交易は仮にあったとすれば、両者と交易していた擦文期・日本人が担っていたと考えられる

著者の中では、オホーツク人(著者は「ギリヤーク人」と呼称)とアイヌ人が犬猿の仲だったことになっているが、理由はよく分からない。そして、よく目にするアイヌ民族否定論では、「アイヌ民族は13世紀頃に北海道外から渡来してきた」とされている。しかし著者は、それ以前からアイヌ民族が北海道に存在していて、13世紀頃に擦文人(著者は「擦文期・日本人」と呼称)とオホーツク人を殺戮したと主張している(120~121頁)。どちらが正しいという話ではないが、著者のアイヌ民族否定論は独自性の強い内容になっている。

アイヌ文化の送り儀礼は、アイヌ人の主な祖先集団が縄文人であることを踏まえれば、北海道で成立したと考えるのが最も妥当性の高い仮説になるだろう。従来説では、オホーツク文化やトビニタイ文化の系譜が注目されてきたが、擦文文化にも送り儀礼が存在していることにも触れつつ、アイヌ文化成立以前の北海道の送り儀礼について概観していく。

近世アイヌ文化の飼熊送り(イオマンテ)

北海道のオホーツク文化の竪穴住居は、長手が約10mもあるような大型の住居であり、屋内にはヒグマの頭骨群が置かれていた。しかし、ヒグマの年齢構成は様々なのに対して、死亡時期は幼獣だけ違っていた。成・若獣は春に死んでいたが、幼獣は秋だった為、オホーツク人はヒグマの幼獣を約半年間は飼育していたことが示唆されている。アイヌ文化の飼熊送りでも、春先に山中で捕まえたヒグマの幼獣を一定期間飼育した後、送り儀礼の対象にしていた。アイヌ文化の飼熊送りと猟熊送りでは、両方ともヒグマを屋外に祭っているが、道北のオホーツク文化では、8~9世紀以降からヒグマの遺体を屋外にも集積するようになる(佐藤 2004)。

しかし、10世紀中ごろ以降になると、道北には擦文人が進出するようになり、11世紀前半には擦文文化に置き換わった(榊田 2016・熊木 2018)。この段階の道北では、熊送りがどのように行われていたのかは分かっていないが、擦文時代後期の焼失住居からアイヌ文化の子熊飼育に使われる給餌具と形態的に似ている木製品が発見されている(立田,新美 2022)。これが本当に給餌具なのかという問題も含めて、この頃の道北でアイヌ文化と同様の飼熊送りが行われていたのかは、まだ確言できる段階に至っていない。他方、道東でもオホーツク文化以降の熊送りの変遷をたどることができる。

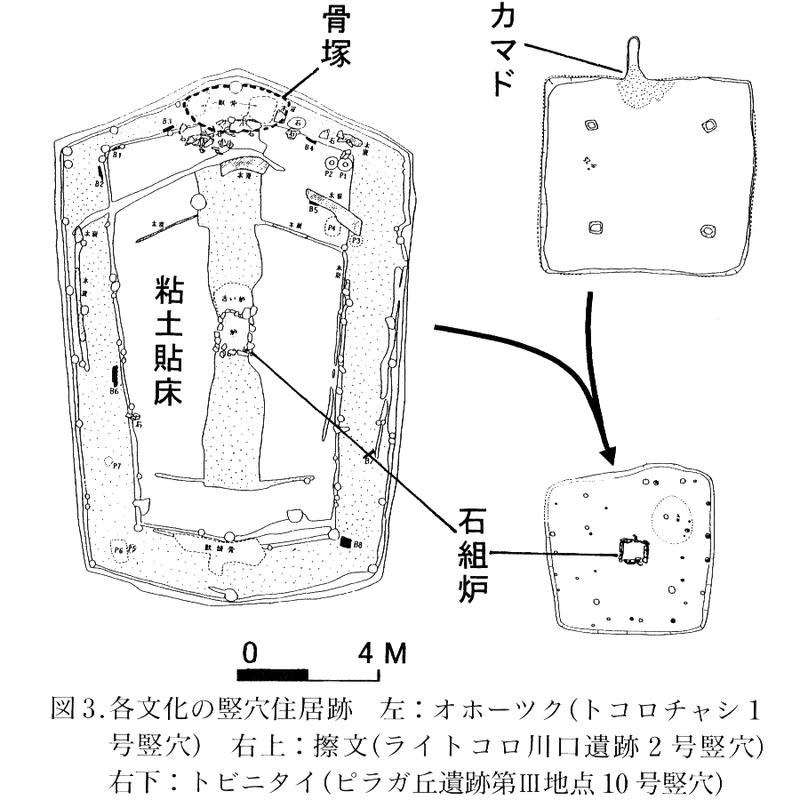

オホーツク文化の竪穴住居からは、2棟に1棟の割合で屋内から骨塚が検出されていた。しかし、トビニタイ文化になると、屋内から骨塚が検出された明確な例は存在しない。オホーツク文化では、大型の竪穴住居に複数の家族が居住していたと考えられている。そして、屋内の骨塚は祭祀遺構であると共に、住人による海獣や陸獣の組織的な狩猟を示唆する施設でもあった。しかし、10世紀以降の寒冷化によって、オホーツク文化は生計戦略の転換を図り、サケ漁に重点を置いたトビニタイ文化に変化した。その結果、ある程度の人数が必要な海獣や陸獣の狩猟は減少して、それと共に複数の家族によって世帯を維持する必要性もなくなり、世帯の核家族化によって竪穴住居は小型化していった。屋内の骨塚が消滅した理由には、トビニタイ文化への移行に伴う世帯の再編成が関係している可能性がある(大西 2009)。

道東の竪穴住居の変遷

その一方で、トビニタイ文化初期の知床半島チャシコツ岬下B遺跡では、ヒグマの四肢骨・土器・石鏃などがまとまって出土した「ヒグマ祭祀遺構」が確認されていることから、ヒグマは屋内から屋外に祭られるようになったと考えられる(加藤,他 2006・天野 2009)。

擦文時代終末期の羅臼町オタフク岩洞窟遺跡では、雌雄5頭ずつのヒグマの頭蓋骨と共に擦文土器が出土している。アイヌ文化の猟熊送りでも、洞窟や岩陰に送り場が設けられているが、雄なら左頭頂骨、雌なら右頭頂骨に穿孔するウンメムケを行っている。オタフク岩洞窟遺跡でも、保存状態が良好な雌雄一体ずつの頭頂骨には同様の穿孔が確認されている。この遺跡の発見によって、猟熊送りの基本形が擦文時代終末期には確立していたことが明らかになった。出土したヒグマには幼獣が含まれず、死亡時期も多くは春と判定されているので、幼獣は成獣と異なる送り儀礼の対象になっていたことが示唆されている(佐藤 2004)。また、放射性炭素年代測定によって、この遺跡の年代は13世紀以前であることが確認されている(佐藤,他 2022)。

オタフク岩洞窟遺跡

このように道東では、オホーツク文化以降の熊送りの連続性を比較的容易にたどることができる。熊送りの遺構以外にも、遺跡から出土した熊の彫像の首や背中に施されている帯状の装飾は(下図)、樺太アイヌ人が熊送りの際に着せる装束との関連性が指摘されている(宇田川 1989a)。この装束は、樺太アイヌ人に限らず道東でも使われていたらしい(大塚,赤坂 2002)。

オホーツク文化後期の湧別町川西遺跡出土の牙製クマ像

しかし、熊送りだけがアイヌ文化の送り儀礼だった訳ではなく、大小の動物や道具などの様々なものが送り儀礼の対象であり、送り儀礼の形式も一様ではなかった(宇田川 1989a)。そして、擦文文化の遺跡からも、送り儀礼を示唆する遺構が少ないながらも発見されている。

道央太平洋側の厚真町上幌内モイ遺跡では、擦文時代の遺構から鹿の下顎骨を伴わない頭蓋骨が集中的に出土していて、この獣骨集中と関連する可能性がある擦文土器も出土している。特定部位の集中は送り儀礼を示唆しているが、白骨化した頭蓋骨を集めている点に、アイヌ文化の送り儀礼との違いがあるとされる(厚真町教育委員会 2009a)。

積丹半島の神恵内村観音洞窟遺跡では、擦文土器と共にヒグマや鹿などを含む色々な陸生動物の骨が出土している。しかし、頭蓋骨がほとんど見られないことから、頭蓋骨には別の場所で送り儀礼が行われていたと考えられる(高杉 1987)。

アイヌ文化の熊送りについては、その起源がオホーツク文化に由来していることを示唆する証拠が多数存在していた。その一方で、それ以外の送り儀礼までオホーツク文化に由来しているのかは分からない。オホーツク文化がトビニタイ文化に移行して、擦文文化に同化吸収された後、アイヌ文化が始まるという文化の変遷を踏まえると(熊木 2015)、なぜ擦文人はオホーツク人の熊送りを取り入れたのだろうか。ひとつの仮説としては、擦文人にも送り儀礼の文化があったからこそ、それがオホーツク人の送り儀礼を取り入れる素地になったと考えられる。つまり、擦文文化とオホーツク文化の送り儀礼が複合して、アイヌ文化の送り儀礼が成立したのではないだろうか。

第二章 「アイヌ→縄文人」説を粉砕した篠田/安達DNA研究の偉大

2-① DNA人類学,祖先集団,縄文人,食生活

瀬川拓郎の『アイヌと縄文』は、目次を開いただけで誰でも目がまん丸になって気絶する。『アイヌと縄文』の目次に、「第一章 アイヌの原郷――縄文時代」とあるからだ。目次で “大嘘の大道芸” を全開する本など聞いたことがない。どんな嘘八百の墳飯本でも、目次だけは真面に見せる配慮をするからだ。

さて、原日本人の縄文時代は、現日本人の原郷でもある。縄文人は日本人にとっても母方の祖先である。それがどうして、アムール川で “アイヌ文化”を完成させた、ケット人/コリャーク人が混血したシベリア少数民族アイヌにとって、「北海道縄文人が祖先、縄文時代が原郷」になるのか。北海道縄文人は、八千年間以上、羆を狩猟したことがない。当然、食べたこともないだろう。エゾ鹿は多少は食べたかもしれないが、北海道縄文人は植物採集と植物栽培および魚介類から、必要食糧のほとんどを手にしていた。漆の木に関しては、自生だけではなく、植林し、漆林まで作っていたようだ。

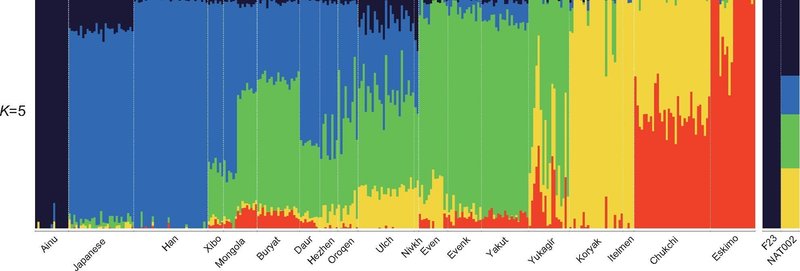

少なくとも、ケット人とコリャーク人が混血してアイヌ人が誕生したという主張は、著者の妄想の産物だった。しかし、Takehiro Sato の前掲論文によれば、北東アジア人の祖先集団が5集団あったと仮定した場合、オホーツク人の祖先集団の一部はコリャーク人の祖先集団とも共通していた。つまり、オホーツク人の形成には、コリャーク人の祖先集団が少し関与していた可能性がある。他方、アイヌ人の祖先集団については、縄文人とほとんど共通している結果になった(下図)。

北東アジア人・縄文人(F23)・オホーツク人(NAT002)のADMIXTURE解析

また著者は、北海道縄文人の食生活について、「植物採集と植物栽培および魚介類から、必要食糧のほとんどを手にしていた」と述べて、アイヌ人の食生活との違いを強調している。83頁の表2-2では、縄文人は「動物の肉は補完程度」と書いて、アイヌ人は「植物はほとんど食べない」とも書いている。しかし、これらの記述は両者の食生活の実態から乖離している。

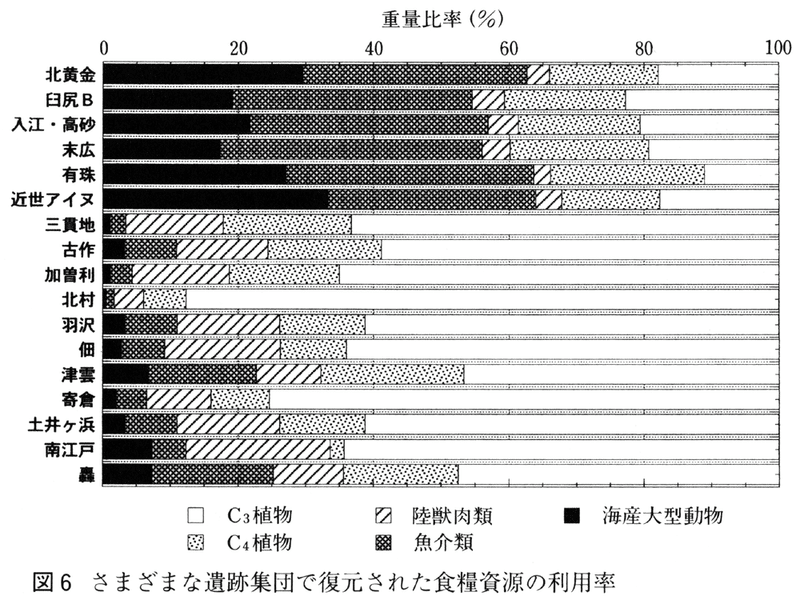

古人骨のコラーゲンを構成する炭素・窒素の同位体組成を調べれば、その個体の生前の食生活を推定することができる(南川 2000)。その結果、縄文人の食生活は本州と北海道で大きく異なり、本州縄文人は植物食が中心だったが、北海道縄文人は魚介類や大型海獣に大きく依存した食生活だった。近世アイヌ人も北海道縄文人と大きくは違わないが、植物も魚介類や大型海獣と同じくらい食べていた。そして彼らは、意外にも本州縄文人と比べて陸生動物をあまり食べていなかった(下図)。

タンパク質含有量に基づく食料資源の利用率(北黄金~近世アイヌは縄文~近世の北海道)

アイヌ人は、食品構成の重量寄与率における植物食の割合が33%を占めていたが、これは他の狩猟採集民に比べれば決して高い数値ではなかった。しかし、アイヌ人は50種類以上の野生植物を食用に利用していたことが知られている。また、C4植物は北海道の自然分布よりも高い比率を示していることから、雑穀類の栽培が指摘されている(手塚 2005)。このように、科学的なデータとエスノグラフィーによって、アイヌ人が植物食をしていたことが裏付けられている。

2-② 毒矢,中柄,アイヌ文化,擦文人,蝦夷

アイヌの祖先が縄文人なら、アイヌはどこで羆狩りを学んだのか。アイヌの毒矢と半弓は、典型的なシベリア北方民族のそれだから、シベリア生まれでない縄文人は、その製造方法を全く知らない。全く知らない毒矢の作り方を、どうやって「子孫」アイヌに教えたのだろう。

縄文人が毒矢を作っていたのかは分からないが、少なくとも擦文人は毒矢を作っていたらしい。アイヌ文化の毒矢は、後端から矢柄・中柄・矢尻という部品によって構成されている(佐々木,谷本 2017)。矢柄と矢尻を繋ぐ中柄という部品は、和弓には存在しない部品なので、中柄はアイヌ文化の特徴と言えるだろう。

アイヌ文化の矢柄と復元図(右から矢柄・中柄・矢尻)

中柄は擦文時代の遺跡からも出土していて、骨製と木製の中柄がそれぞれアイヌ文化に引き継がれている。中柄に相当する骨角器は縄文時代から存在しているが、北海道では擦文時代以降に現れる(高橋 2015)。木製の中柄にはノリウツギという樹種が使われていて、アイヌ語では「ラスパニ」と言って「中柄を作る木」を意味している。ノリウツギを中柄の特定材として使用する伝統は、擦文時代には既に成立していたことになる(三浦 2003)。

アイヌ文化の骨製中柄(矢尻は竹製)

擦文文化とアイヌ文化に認められる中柄の共通性は、アイヌ文化で中柄が毒矢の一部を構成していることを踏まえれば、毒矢の使用が擦文時代の段階にまで遡ることを示唆している。12世紀中ごろの和歌には、蝦夷が毒矢を作っていることを詠んだものがある(海保 1987・児島 2009)。擦文時代は、少なくとも12世紀後半までは継続しているので(澤井 2007)、当時の和歌に登場する蝦夷が、擦文人のことを指している蓋然性は高い。つまり、擦文人は毒矢を作っていて、その伝統がアイヌ人に引き継がれたと考えられる。

2-③ DNA人類学,ミトコンドリアDNA,縄文人

瀬川拓郎は何を根拠にこの真赤な反科学の嘘を展開するのだろうか、と怪訝に思って読み進めると、あっと驚いた。「縄文人とアイヌとの間には、形質や遺伝子の面での共通性がある」(注2、25頁)と、真赤な嘘でもこれほどの嘘は学界では吐けない、そんなレベルの嘘を瀬川拓郎はでっち上げていた。いや、瀬川拓郎は狂言している、とする方が正確か。

この瀬川拓郎を排斤もしない/糾弾・非難もしないのが、 1960年代半ばから、デタラメと狂気が蔓延する北海道・考古学界。この “凶悪な腐敗病” が蔓延し跋扈する北海道考古学界に鉄槌を下した正常な学者が、日本でアイヌ捏造史がスタートした1960年代半ばからすれば五十年ぶりに現れた。 2010年発表の、篠田謙一/安達登の衝撃的論文「DNAが語る『日本人への旅』の複眼的視点」(注4)。これは、縄文人とアイヌとの間に繋がりや共通性を一刀両断に明快に全否定した日本初の論文であった。

なお、瀬川拓郎の『アイヌと縄文』は、篠田・安達論文の2010年から六年も経った、 2016年の出版。 どうやら瀬川拓郎の『アイヌと縄文』は、 不朽の学問功績だと讃えられた、有名な篠田謙一/安達登の論文を全否定するのを目的に、反・学問を旗織鮮明に意図的に書いた政治プロパガンダ文書といえるだろう。

篠田謙一らは、ミトコンドリアDNAの権威である。彼らの結論は、「アイヌは、縄文人の子孫ではない」の一言に集約されよう。

「アイヌは縄文人の直系の子孫であるという言説は、支持されない」

「アイヌ集団の特徴は、(日本人が持たない)ハプログループYを持つこ

とにある。……縄文人には、(このハプログループYは)存在せず、アイヌ

集団には別ルート(このYに関しては、ギリヤーク婚姻)で伝わった可能

性を考える必要がある」

「現代アイヌ人集団にハプログループYをもたらしたのがオホーツク文化

人(ギリヤーク人)だったと考えれば、この時代(五~十世紀)における

(アイヌ人と日本人という二つの)集団の遺伝的な違い(別人種)を説明

できる」(注4、371頁左欄)。

上記の記述は、篠田謙一らの当該論文370頁にある図の説明文。読者は、本書の図2-2を頭に叩き込んで頂きたい。なお、この論文を入手できない者は、篠田謙一『新版 日本人になった祖先たち』の図7-5を参照されたい(注5、208頁)。

アイヌ人は、五世紀以降の北海道で、利尻・礼文島から宗谷・北見・網走にかけて居住していたギリヤーク人と、仲が悪いのに、婚姻関係を有していた?おそらく、このYは、ギリヤーク人以外のYではないのか。一方、四世紀と五世紀の丸々二百年間は、北海道で縄文人と共存しながら、この時点ではアイヌは原日本人=縄文人とはいっさい婚姻関係を持たなかったようだ。

十世紀、 アイヌ人は、 (道北のギリヤーク人が疫病でことごとく死に絶えたのでなければ)婚姻関係があろうとなかろうと、 北海道ギリヤーク人をジェノサイドする蛮行を遂行したようだ。北海道道北のギリヤーク人は、これを境に、 生き残った一部が北海道の道東に遁走した。 が、 アイヌは、 このギリヤーク人の残党を(もし疫病による死滅でなければ)再び十三世紀に一人残らず惨殺したのではないかと推定できる。

篠田謙一の他、 “アイヌ絡みDNAの権威” がもう一人いる。斎藤成也である。斎藤成也の著『日本列島人の歴史』19頁は(注6)、 日本周辺六集団のSNPデータ分析結果をまとめたもの。その図1-7(本書の2-3)は、 我々日本人が日頃ごく普通に感じている通りで、アイヌ人を日本人からもっとも遠い遺伝子の人種にしている。

朝鮮人は外形が日本人とほぼ同じなので、日本人と外形が全く異なるアイヌに比すれば、日本人と民族的血統の距離は何十倍も近いはず。また、少し見た目が異なる北京の漢族すらアイヌ人と比べる限り、日本人に近い。常識ともごく合致する、斎藤成也の図1-7(本書の2-3)は、瀬川拓郎の狂気を暴く洗浄剤である。

この本の著者は、2010年に発表された古い論文を引用して、「アイヌは、縄文人の子孫ではない」と主張している。しかし、そうであれば、なぜ読者にミトコンドリアDNAハプログループのデータを参照させる為にわざわざ紹介した『新版 日本人になった祖先たち』には、「人類学の研究は、文献的には13世紀までしかさかのぼることのできないアイヌの人々の起源について、彼らが北海道の縄文人につながる先住民族であることを明らかにしてきました」と書かれているのだろうか(210~211頁)。この本が出版されたのは2019年であり、実はこの9年の間に、DNA人類学には大きな革命が起きていた。このことについては、最初の方で紹介したこちらの記事で詳しく解説している。

2-④ DNA人類学,アイヌ文化,擦文文化,伸展葬

アイヌとはエニセイ川とその周辺の山で大型魚や大型野獣を狩猟する非農耕民族ケット人が母胎だとの推定が正しければ、縄文人とは似ても似つかぬ、それとは真逆な習俗と文化を有する方が自然だろう。この故に、「縄文人からアイヌが誕生した」と強弁するアイヌ研究者の言説は、ダーウィンが心臓麻痺で即死すること間違いない「狼は、鳩や狐が進化して生まれた」との主張に同じ。正常の域にはない。アイヌ研究者の九割以上は、エセ学者というより、嘘付きペテン師性が本性の者が集っている。

さて、アイヌと縄文人に関する習俗や文化の明白な相違や異質性について、あらゆる分野でこれでもかと論じる必要性はない。主要な習俗・文化を指標とすれば済む。表2-2は、この指標に 「日常の食物」 「武力を用いた争い」「祖先観」を選び例示した。

以下、この三段目の祖先観を墓制や葬制を含めて、アイヌと縄文人との比較を行う。墓制・葬制については、北海道に侵入以来、明治時代後半に至るまでアイヌは日本人のそれにほとんど同化しなかった。一部では、昭和時代の1960年代頃まで、千五百年以上前の四~五世紀における北海道アイヌの習俗(すなわち、数千年前のアムール川での習俗)が残っていたようだ。

著者は、「縄文人からアイヌが誕生した」という言説を「ダーウィンが心臓麻痺で即死すること間違いない」と述べている。しかし、縄文人がアイヌ人の主な祖先集団であることは、既にDNA人類学によって明らかにされている(下図)。つまりアイヌ民族は、現在の日本列島人を構成する民族の中で唯一、縄文人の子孫が中心になって形成された民族ということになる。

著者が例示した3つの中では、「日常の食物」 は既に①で反論している。次の「武力を用いた争い」についても、「毒矢の弓矢や銛で他部族を襲い、時には皆殺しもする部族文化」が(83頁)、著者が主張する「ジェノサイド」のことであれば(120~121頁)、これが荒唐無稽な妄想であることは明らかだろう。最後の「祖先観」についても、著者が行っている墓制や葬制の比較は(82~89頁)、1500年以上も時代が離れている縄文文化とアイヌ文化を直接比較することに意味があるとは思えない。そして、アイヌ文化の埋葬様式は、少なくとも擦文文化からの連続性が認められる。

北海道では縄文時代以来、遺体を屈曲させて埋葬する屈葬が行われていた(青野 2015)。擦文時代になると、東北北部に由来する伸展葬を採用した墳丘墓が出現する。江別古墳群に見られるような伸展葬の埋葬様式が出現したことによって、擦文文化の埋葬様式は屈葬から伸展葬に変化した(横山 1990)。

著者は、第三章で「一方、擦文人は古墳(中略)を造ったように、日本人らしく墓には相当こだわった。この古墳には、土製の紡錘車が副葬されていた。紡錘車はその後の時代でもアイヌには存在しないから、アイヌは擦文人とは乖離した異民族」とも述べている(118頁)。しかし、北海道では伸展葬が9世紀後半以降に隆盛して、その後も伸展葬はアイヌ文化の埋葬様式として受け継がれていく(鈴木 2004・2007・2016)。つまり、伸展葬を採用している時点で、アイヌ文化は擦文文化の後継者であることを自明している。

最近の研究によれば、擦文時代に非利器化した黒曜石を土坑墓に副葬する文化が、中世アイヌ文化期にも受け継がれていることが明らかにされている(大塚 2020・大塚,他 2021)。

擦文時代中~後期の黒曜石円礫を副葬した伸展葬の土坑墓(上幌内モイ遺跡)

著者は、「アイヌは、直ぐ土になる副葬品しか埋葬しなかった。特に、鉄製品を惜しみなく副葬品として埋葬する日本人やギリヤーク人と異なり、アイヌは決して鉄製品を埋葬しなかった。アイヌの墓から、刀の副葬品などがほんの少し散見されるようになったのは、日本人の家に仕えた(日本人が埋葬した)従者アイヌか、日本人のを模倣した江戸時代から」とも述べている(118頁)。

しかし、中世と擦文時代の土坑墓からも刀剣類の副葬は確認されており、続縄文時代にまで遡る(厚真町教育委員会 2009a・青野 2015・鈴木 2021)。つまり、著者の「日本人のを模倣した江戸時代から」という主張も見当違いになるだろう。そもそも、アイヌ文化では墓に副葬される鉄製品が多いことなどから、本州の中近世と比べても鉄製品の量は多く、器種も豊富だったことが知られている(笹田 2015)。なぜ、著者が実態とは真逆の主張をしているのか全く理解できない。

様々な鉄製品が副葬された近世アイヌ文化の伸展葬の土坑墓

第三章 アムール川で(紀元前四千年~紀元元年頃に)成立した “アイヌ文化”

3-① 擦文人,鮭漁,回転式銛頭,農耕,チセ,セム

東北学院大学教授・大石直正は、次の主張をする。

①「北海道では擦文文化からアイヌ文化への転換の時代……。擦文文化は 多少とも農耕文化的な側面を持ち、狩猟民的な性格は余り強くない」。

②「擦文文化のアイヌ文化への転換は、農耕文化的側面の希薄化、狩猟民 的な性格の増大としてとらえられる」(注2)。

大石はむろん、歴史事実「擦文期・日本人が突然、北海道の全域から絶滅し、それによってアイヌが北海道を独裁的に占領した」歴史事実を知っている。この絶滅が、アイヌがジェノサイドしたためか、それとも天然痘やコレラ等の疫病によるのか、については議論の余地はあろう。 しかし、 “農耕の民” だった擦文期の純・日本人が、 突然、 山野で大型野獣を狩猟する民(=アイヌ)に変貌することなど、万が一にもあり得ない。常識以前。

が、凶悪な “赤い詭弁家” 大石直正は、①において、誰一人も全く狩猟ができない、百%農耕文化の能力しかない「ほとんどが農民、一部が商人と職人」の純・日本人集団を、「狩猟民的な性質は強くない」として、さも狩猟民的としても生きていける基礎能力程度は備わっていたかに作為している。

一方、毒矢で大型獣を殺す日常に生きる獰猛な山野民族アイヌは、農耕が全くできない。実際にも、十三世紀から江戸時代に至るまで、アイヌは農耕を(アイヌ女の、日本人農耕を模倣した小さい畑を別にすれば)一切していない。江戸時代の後半、アイヌの一部は農耕をするようになったが、そのほとんどは、日本人男とアイヌ女との間に生まれたハーフのアイヌ男であった。

ところが、大石直正は、②のように、万が一にもあり得ない「アイヌは、農耕部族だったが、 十三世紀を境に突然、 狩猟部族に変貌した」を大宣伝する。

七世紀から十三世紀の擦文期、北海道で農耕を営なんでいた日本人は、主に青森県や秋田県の農家出身で、栽培作物は水稲を除けば東北地方と全く同じであった。石狩川下流の近くから発掘されたサクシュコトニ川遺跡からイネ(陸稲)、大麦、小麦、粟、稗、黍、瓜、小豆、紫蘇、アブラナ科、麻が検出されている。しかも、この遺跡からは、粟八万粒以上、黍五万粒以上、大麦二万粒以上、小麦六千粒以上と大量に検出されており、販売が目的の生産農家だったことがわかる(注3)。 擦文時代を 「擦文期・農耕日本人時代」と正しく称するなら、多少は学術的になる。

著者は、アイヌ人があたかも陸生動物ばかり食べていたかのように書いているが、彼らの食料資源の大半は魚介類と大型海獣だった。そして、擦文人の生業も雑穀農耕だけに依存していた訳ではなく、魚介類や大型海獣にもかなり依存していたことが分かっている。

擦文人の集落は河川域や海岸域に立地していて、ほとんどの河川域の遺跡からは鮭の骨が出土している。産卵で川を遡上する鮭は不味いにもかかわらず、擦文人は鮭漁を行っていた。著者が言及したサクシュコトニ川遺跡からは、アイヌ文化の「テシ」と呼ばれる鮭漁法とよく似た遺構や、「マレク」と呼ばれる鮭漁具とよく似た遺物も発見されている。このようにアイヌ文化の伝統的な鮭漁法は、擦文時代中期の10世紀頃まで遡りうることが示唆されている(横山 1990)。

テシ漁を描いた明治初期の絵

また海獣猟では、北海道は縄文時代から近世までオットセイ・アシカ・トド・アザラシなどの狩猟が継続的に行われている(新美 2018)。海獣猟には、縄文時代から回転式銛頭という道具が使われていたが(設楽 2005)、擦文時代以降も回転式銛頭は使われ続けていて、最終的にはアイヌ文化の「キテ」に発展していく。中世以降も、北海道の一部地域やアイヌ人が居住した青森県域では、擦文時代のものと形態的にほとんど同じ回転式銛頭がしばらく使われ続けていた(前田 1997・関根 2014・高橋 2015)。

中世アイヌ文化と擦文文化の回転式銛頭

そして中世になると、数十年周期で気候変動が起きるようになり、寒冷期と温暖期が短期間で入れ替わる気候の不安定期になった。擦文文化では、鮭鱒漁と雑穀農耕を生業基盤にしていたが、不安定な気候がそれまで生業基盤の一翼を担っていた雑穀農耕の継続に大きな影響を与えた可能性があるとされている(山田 1999・中塚 2022)。しかし北海道では、いまだに実態は不明な部分が多いとされながらも、中世以降も継続的に農耕が行われていた。

アイヌ文化の住居のチセには、15世紀になると「セム」と呼ばれる納屋が併設されるようになり、17世紀には常設されるようになる。ここでは、農具を置いたり脱穀が行われていて、セムの出現には農耕の採用と関連があると指摘されている。アイヌ人は、施肥や除草の必要がない川沿いの肥沃な土地を耕作していたことが知られており、人的資源や物的資源が限られていた環境の中では、これは合理的な農耕方法だった。また、松前藩が蝦夷地での農耕を禁止していたという通説にも疑問が呈されており、近世には鹿よけ柵のある畝畑まで作っていたことが考古学的に確認されている(手塚 2015)。

近世アイヌ文化のチセの絵と間取り図

最近の研究では、アイヌ人は焼畑農耕を行っていたことも考古学的に確認されている。最も古い例では、渡島半島域で13世紀後半から14世紀末に遡るような畑跡が発見されており、石狩低地帯ではシャクシャインの戦い以降の時期にも焼畑農耕が行われていた(横山 2015)。このように、アイヌ民族には著者が主張するような、「毒矢で大型獣を殺す日常に生きる獰猛な山野民族」ということでは決して説明しきれないような、農耕民族としての一面もあったことが分かる。

また著者は、サクシュコトニ川遺跡から何万粒という雑穀類が検出されたことを根拠に、「販売が目的の生産農家だった」とも書いている。しかし、茶碗1杯の米が約3000粒になるので、サクシュコトニ川遺跡の雑穀類の出土量であっても、ひとつの集落で短期間に消費可能な量であり、販売目的だったという主張には疑問がある。

3-② 擦文人,オホーツク人,縄文人,人口推計

アイヌ学者は皆で共同謀議し、歴史事実「数万人から十万人と推定される、北海道の擦文期・日本人は、十三世紀初頭に突然、消え、北海道はアイヌ人に取って代えられた」を、“真赤な嘘” 「擦文期・日本人は、アイヌ人に突然変異した」に摺り替え大合唱しようと決め、これをスクラム組んだ政治運動で展開する。当然、初めから根拠などない。アイヌ学者とは、 “恐ろしい学的犯罪者” 集団なのだ。

著者は、何の根拠も示さずに「擦文期・日本人」の人口を「数万人から十万人と推定される」と書いている。しかし、擦文時代の北海道の人口については、擦文人が道南と道央に10000人程度(中村 2020)、オホーツク人が道北東部と樺太南部に併せて5000人程度という研究があり(天野 2008)、著者の推定とは相当な乖離がある。

擦文人とオホーツク人の人口分布(オホーツク人の集落はほとんど海岸部に分布している)

そもそも擦文人は、著者が主張するような「擦文期の純・日本人」だったのだろうか。擦文人の人骨はあまり発見されていないので、残念ながら現在までに擦文人の核DNAの解析は行われていない。しかし、発見された擦文人の人骨の形質は近世アイヌ人に近く、特に道央以東の地域では縄文時代から近世に至るまでの形質に連続性が認められるとされている(石田 2005)。

擦文人が縄文人の子孫だと仮定すると、アイヌ人が持っている縄文人由来のDNAは、擦文人から受け継がれた蓋然性が高いと考えられる。擦文人は10世紀以降になると、オホーツク人が暮らしていた道北東部に進出するようになる(瀬川 2013)。この時期に、前述の人口推計の通りに多数の擦文人と少数のオホーツク人の間で混血が進んでいったと仮定すると、アイヌ人には縄文人から69%とオホーツク人から31%の遺伝子流動があると推定している Takehiro Sato の前掲論文の混血モデル(a)とも矛盾なく整合する。

3-③ 擦文土器,東北地方土師器,鉄鍋,内耳土器

北海道の多くの遺跡から発掘された須恵器は全て青森以南からの移入品。北海道で製造された須恵器は一つもない。例えば、平取町カンカン2遺跡からの須恵器は、青森県五所川原の窯で焼かれたもの。一方、秋田県産の土師器の模倣である擦文土器は、北海道でもかなりの量が製作・生産された。すなわち、擦文土器を製作・生産した相当数の日本人が北海道に居住していたのである。

が、アイヌ学界は「擦文土器の製作者は日本人のみ」「擦文土器の使用者は日本人のみ」を決して書かない。彼らは皆、この歴史事実を知っているのに、知らない演技をして口を閉ざす。「アイヌは土器を作らないし、土器を使用しない」ことは、アイヌ学界においても常識中の常識。日本人から買った鉄鍋/小刀などを除き、アイヌの生活用品の全ては木製である。だが、これについて、アイヌ学者は口を閉ざし、決して書かない。

アイヌ学者のこの “知らない振り” 演技は、 擦文土器を生活に活用した「数万人の移住日本人とその子孫が北海道に居住していた」最重要歴史を抹殺するのが目的。 “組織化された暴力団” のように、北海道考古学界は、会員となっている北海道の大学教員に漏れ一人もなく、この “嘘歴史捏造の完全履行” を強制している。このケース一つでも、北海道のアイヌ学者が集団で、捏造した嘘歴史の宣伝に明け暮れている、恐ろしい実態が暴かれていよう。

本当に擦文土器は、著者が主張するように「土師器の模倣」だったのだろうか。そもそも擦文土器とは、10世紀初頭までは続縄文土器の北大式土器の系統と東北地方土師器の系統が混成した状態の土器文化だった。擦文土器が東北地方土師器の影響を受けているのは事実だが、その一方で北大式土器の影響が東北地方土師器との違いを生じさせていた。そして10世紀以降になると、このふたつの系統の土器が融合することで、より独自性の強い擦文土器が成立していった(榊田 2016)。また、擦文土器の粘土紐の接合方法は、縄文土器と同様の内傾接合なので(鈴木 2007・2021)、擦文土器は器面調整が土師器のようになっても、見えない部分は縄文土器と変わらなかった。

擦文土器の変遷(7世紀~10世紀頃)

また著者は、「アイヌは土器を作らないし、土器を使用しない」と書いているが、実は中世以降の日本人も古代的な土器を作らなくなっている。日本では土器の発生以来、古墳時代までは甕(深鉢)と炉のセットが煮沸具として使われてきたが、それ以降は大陸から入って来た竈と長胴甕などのセットによって煮沸具が置き換わる。そして東北地方では、少なくとも奥州藤原氏の時代には鉄鍋が普及して、甕が消滅する。鉄鍋は炉(囲炉裏)とセットの煮沸具であり、炉が竈に変わって復活したことになる(越田 1996)。

擦文土器の場合、擦文時代終末期の段階には製作技法が簡略化して器形も崩れていくと共に、鉄鍋を模倣した内耳土器も作られるようになった。擦文人は、甕よりも優れた鉄鍋の存在を知ったことで、土器に対する執着が薄れていったと考えられるが、鉄鍋の需要に対して供給が満たされず、やむなく土器を作らざるを得ない状況になったと考えられている(澤井 2010)。

12世紀後半~13世紀頃の擦文土器

後述するように、擦文文化では必ずしも火処が竈に限定されていた訳ではなく、地床炉を併設していたり、竈を作らずに地床炉のみを使う竪穴住居も珍しくはなかった。その為、もともと鉄鍋が普及しやすい環境にあったと考えられる。

今のところ、擦文時代の遺跡から鉄鍋が出土した例は存在せず、内耳土器についても、北海道では14世紀までの範囲で年代が明確なものは11例しか知られていない。しかし、東北北部でも同時期の内耳土器は8例しか知られていないので(長田 2008)、内耳土器の出土数が少ないからといって、必ずしも実数を反映しているとは限らない。また、鉄鍋も鉄素材として再利用できるので、東北北部でも11~13世紀の遺跡の中で、鉄鍋が出土した遺跡は数えるほどしか知られていない(小野 2009)。

擦文時代終末期の内耳土器

このように、擦文土器の消滅という現象は、煮沸具が土器の甕から鉄鍋に変化するという容器革命が、東北地方から北海道にかけての地域で発生した結果として理解することができる(宇田川 1992)。この容器革命は日本だけの現象ではなく、北東アジア地域でも同時期に土器が作られなくなるが、これは陶磁器や鉄器の普及が要因だと考えられている(臼杵 2007・木山 2009)。

つまり、アイヌ人が擦文土器を作っていなかったからといって、擦文人とは関係ないという主張は成り立たない。しかし、アイヌ人が土器を作っていなかったという訳でもなく、樺太南部や千島列島のアイヌ人は、近世以降も内耳土器を作り続けていた(宇田川 1989b)。アイヌ人は擦文土器を作らなくなったが、擦文時代に由来する内耳土器を作っていたことになる。

3-④ 竈,囲炉裏,擦文文化,アイヌ文化,チセ

次に、発掘された初期擦文期・日本人の竪穴式住居(東北の農民の住居は八世紀でも竪穴式)には竈があるが、アイヌは竈を拒絶して囲炉裏主義を貫く。竈の存在からも、擦文時代人がアイヌでないのは明らか。

③では、東北地方や北海道で竈から囲炉裏に移行した理由を説明したが、アイヌ人が竈を全く使わなかった訳でもなかった。樺太アイヌ人は19世紀まで、4本の主柱と竈付きの方形竪穴住居を冬の家として利用していたが、これは擦文文化の竪穴住居と共通する建築様式だった(瀬川 2005)。

樺太アイヌ人の竪穴住居の絵

そもそも著者の主張のように、竈が擦文文化で囲炉裏がアイヌ文化という二者択一的な考え方は間違っている。擦文文化の竪穴住居の火処は、竈と地床炉を併設している例や地床炉のみという例が、時期にかかわらず存在していた(前田 1987)。

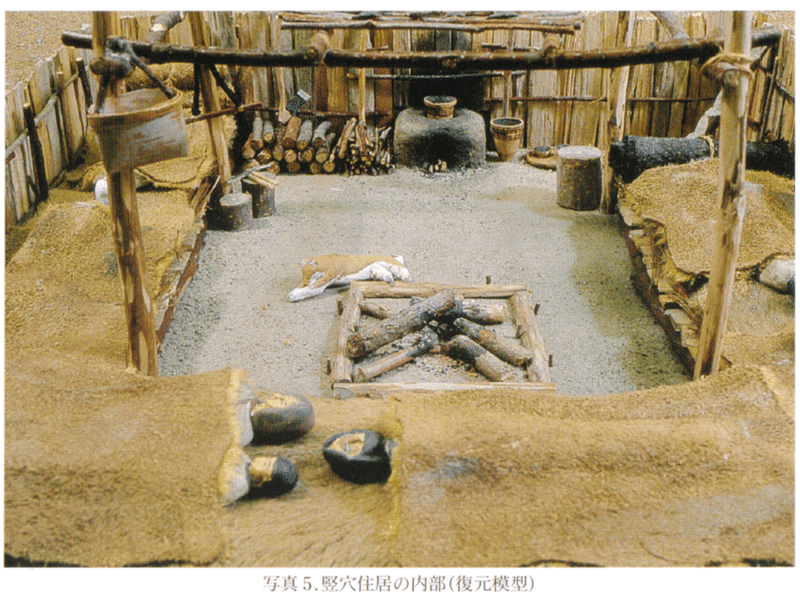

竈と地床炉が併設された擦文文化の竪穴住居の復元模型

擦文時代終末期の根室半島の穂香竪穴群という遺跡からは、26軒の竪穴住居跡が土器などと共に発見されている。しかし、竈がある住居は12軒だけで、竈がある住居も含めてほとんどの住居には地床炉があった。その為、この遺跡は擦文文化からアイヌ文化に移行する過渡的な状況を示していると考えられている(北海道埋蔵文化財センター 2004)。

竈がない擦文時代終末期の穂香竪穴群の竪穴住居跡(赤色は炉跡)

アイヌ文化の囲炉裏(アペオイ)は、炉縁木(イヌンペ)という4本の丸太で囲って作られている(切替 1995)。18世紀以前のチセ跡には、ふたつの炉跡が存在していることが多く、かつては夫婦が別の火を使っていたことを示唆している(北海道文化遺産活用活性化実行委員会 2019)。中世アイヌ文化期も同様で、ふたつ並んだ楕円形の炉跡が当時のチセ跡の特徴として知られている(乾 2015)。

大小ふたつの炉跡がある近世アイヌ文化のチセ跡(千歳市オルイカ2遺跡)

道央太平洋側にある勇払郡厚真町のニタップナイ遺跡やオニキシベ4遺跡からも、ひとつないしふたつの炉跡があり、竈がない擦文時代後期の住居跡が確認されている。前者は平地住居であり、後者は掘り込みが浅い竪穴住居だった(厚真町教育委員会 2009b・2014)。また同町の上幌内モイ遺跡では、中世アイヌ文化期にもこうした特徴の平地住居が作られ続けていることが確認されている(厚真町教育委員会 2007・2009a)。つまり厚真町においては、擦文時代から中世アイヌ文化期にかけての連続性が明らかにされている。

ふたつの炉跡があるニタップナイ遺跡とオニキシベ4遺跡の住居跡(注4)

しかし、なぜ擦文人は鉄鍋の普及に先行して、竈を使わなくなったのだろうか。擦文文化では当初、穀物調理施設としての竈と、それ以外の用途に用いられる屋内外の地床炉という役割分担が比較的明瞭だったが、10世紀頃にはこうした使い分けが不明瞭になったとされている(榊田,高瀬 2019)。

③で説明したように、擦文土器は擦文時代の前半までは、在地系の北大式土器と外来系の東北地方土師器の系統が混在していたが、後半になると融合していった。この頃の石狩低地帯の遺跡では、地域によっては雑穀種子が竈よりも地床炉から検出される例が増加していく。擦文土器が独自性を強めることで、東北地方との文化的一体性が崩れて、擦文文化では地床炉に独自の意味が付与されるようになったと考えられている(榊田 2020)。

このように、擦文文化にはある時期から地床炉を志向するような動きがあるので、こうした傍証を積み重ねていけば、擦文文化とアイヌ文化の連続性はより鮮明になっていくだろう。

皮肉なことに、著者の「アイヌは竈を拒絶して囲炉裏主義を貫く」という主張は、擦文文化とアイヌ文化の連続性を示唆するものだった。擦文文化における地床炉の存在は、続縄文文化の伝統の延長線上にあると考えられている(前田 1987)。そうであれば、アイヌ文化における囲炉裏に住んでいる火の神(アペフチカムイ)に対する信仰は(榎森 2007)、擦文時代やひいては縄文時代の宗教観に由来している可能性も否定はできないだろう。

セムがなく擦文時代とほとんど変わらない中世アイヌ文化のチセ跡(上幌内モイ遺跡)

3-⑤ 有珠善光寺,円仁,慈覚大師,比叡山

さらに、もう一つ。擦文時代の826年、太平洋岸の伊達市に北海道最初の仏教寺院である有珠善光寺が建立された。これは、北海道には相当数の日本人がいたことの証拠。一定数以上の一般日本人がいない限り、また富裕層の檀家数十軒がなければ、寺院も僧侶も進出しない。

有珠善光寺の由来は『蝦夷地大臼山善光寺縁起』によると、淳和天皇の時代の天長年間に、円仁(慈覚大師)が有珠山(大臼山)の上空に現れた阿弥陀如来の姿を木像にして安置したのを始まりとしている(関口,宮本 2017)。

しかし、平安時代に成立した『慈覚大師伝』によれば、円仁は弘仁年間から828年(天長5年)までの間、比叡山で籠山修行をしていたとされている(渡邊 1987)。このことからも、826年(天長3年)に有珠善光寺が建立されたという話は偽史であり、あくまで円仁にあやかった伝説に過ぎないと考えられる(注5)。

あとがき

この本は、ヒカルランドという出版社に恥じない内容のトンデモ本だったことが明らかになりました。著者は第一章で、「アイヌ部族文化は、紀元前四千年頃からシベリアにおいて形成された」と述べて(22頁)、ユーカラに虎が登場することを証拠に挙げましたが、これには形容しがたい衝撃を受けました。そして、この荒唐無稽な妄想は、ケット人とコリャーク人が混血してアイヌ人が誕生したという、これまでの人類学の成果を完全に無視した主張へと飛躍していきます。

しかし、最新のDNA解析技術によって、こうしたアイヌ民族否定論者の妄想は打ち砕かれてしまいました。ここ数年間で、古代DNAの研究は破竹の勢いで新しい成果を生み出しましたが、この本の著者に限らず、歴史修正主義作家たちは最新の研究を追わずに、5年~10年前の水準の研究を都合よく解釈することばかりしています。この記事を読んだ方々には、一見すると何がどうなっているのかよく分からないDNA人類学の研究史について、2000年代から現在までの変遷をなるべく分かりやすく説明するように努めました(注6)。これを理解できるようになれば、アイヌ民族否定論者や歴史修正主義作家たちの主張が如何に欺瞞に満ちているのか、分かるようになると思います。

しかし、残念ながらアイヌ民族否定論者の存在は、インターネット空間にとどまらず、現実世界にも存在しています。彼らがこのような本を信じているのは理解しがたいことですが、2021年のアメリカでも嘘で塗り固められた「もうひとつの事実(オルタナティブ・ファクト)」というものを信じた「Qアノン」と呼ばれる人々が、悪名を馳せていたのは記憶に新しいと思います。殊にアイヌ民族否定論者は、「Qアノン」と軌を一にする存在であり、私たちの常識が通用しない人々が増えていくことは、ひいては社会の分断にも繋がっていくのかもしれません。

そして、アイヌ民族の人々は彼らの攻撃に日々晒されていて、2019年には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立したにもかかわらず、いまだにそれとは逆行する状況が続いています。この本の著者に至っては、アイヌ民族に対する憎悪に満ちた感情を隠そうともせず、差別的で妄想と悪意に満ちあふれたディスインフォメーションを繰り返し行い、更にアイヌ研究者に対しても誹謗中傷を行っています。この記事は、そうしたアイヌ民族否定論者の詭弁に対抗する一助になればと思って書きました。それでは最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

注釈

(注1)

例えばAT315A「人食いの妹」に分類される「妹は鬼」という昔話に虎が登場している(稲田浩二,他編『縮刷版日本昔話事典』弘文堂,1994)。

(注2)

逆に中川裕氏は、日本語の影響でアイヌ語の語順がSOV型に変化したと考えている(中川 2009)。

(注3)

近年の研究成果として、弥生土器の起源が新石器時代の遼河流域に求められるようになった。弥生土器と朝鮮無文土器は、不可視的な部分も含めて製作技法が共通していることから、縄文土器から弥生土器への置き換わりには、言語による意思疎通が必要だった。この時、縄文土器と共に縄文人の言語が渡来人の古日本語に置き換わったと考えられる(宮本 2017)。古代の朝鮮半島には、日本語で解釈できる地名が広く分布していることから、朝鮮半島ではかつて日本語が話されていたことが示唆されている(伊藤 2021)。古代DNAの解析によって、日本人の主な祖先集団は西遼河流域の人々であることが明らかになり(C. C. Wang et al. 2021)、こうした仮説の信憑性は高くなっている。

(注4)

オニキシベ4遺跡の住居跡からは炉跡が6つも検出されているが、新旧関係があり、共時的には2つずつしか存在していない(厚真町教育委員会 2014)。

(注5)

他方、北海道最古の神社としては函館市の船魂神社がある。良忍上人が大治年間に北海道に渡って杖を休めている時に、「ここは観音菩薩の霊跡なり」と言ったことで1135年に建てられたと伝えられている。しかし、良忍上人は大治2年の1127年からは近畿地方を巡歴して、摂津平野の修楽寺に留まって布教をした後、1132年には京都の来迎院で死去している。もし北海道に渡っていたとするなら大治元年の1126年頃だったと考えられるが、その前年には京都で勧進僧として法華経を書写していた記録が残っており、その直後に北海道に渡ってすぐ戻って来たことになるからそれも考えにくい。そもそも、良忍上人が北海道に渡ったことを書いた文献は幕末に成立しており、それ以外には何も傍証がない。恐らく中世中期以降に流布された『融通念仏縁起』という絵巻物から出た伝説だったと考えられている(佐藤,横田 1981・須藤 1966・1982)。

(注6)

こちらの記事を参照。

参考文献

青野友哉「アイヌの墓制:中・近世遺跡の考古学的調査」『季刊考古学』133,雄山閣,2015

厚真町教育委員会『上幌内モイ遺跡(2)』2007

厚真町教育委員会『上幌内モイ遺跡(3)』2009a

厚真町教育委員会『ニタップナイ遺跡(1)』2009b

厚真町教育委員会『オニキシベ4遺跡』2014

天野哲也「ヒグマ観念の交流」『中世東アジアの周縁世界』同成社,2009

天野哲也『古代の海洋民オホーツク人の世界:アイヌ文化をさかのぼる』雄山閣,2008

アレキサンダー・ヴォヴィン「日本語の起源と消滅危機言語」『人間文化研究機構日本研究功労賞記念講演』5,人間文化研究機構,2015

石田肇「古人骨からみた北海道の人々とその位置」『海と考古学』海交史研究会考古学論集刊行会,2005

伊藤英人「朝鮮半島における言語接触と大陸倭語」『日本言語学会大会予稿集』163,日本言語学会,2021

乾哲也「擦文からアイヌへ:厚真町の事例から」『季刊考古学』133,雄山閣,2015

臼杵勲「北東アジアの中世土器地域圏」『北東アジア交流史研究:古代と中世』塙書房,2007

宇田川洋『イオマンテの考古学』東京大学出版会,1989a

宇田川洋「北方地域の考古学的文化接触」『民族接触:北の視点から』六興出版,1989b

宇田川洋「蝦夷地とアイヌ:民族・考古学的側面からみて」『アジアのなかの日本史』4,東京大学出版会,1992

榎森進『アイヌ民族の歴史』草風館,2007

大塚和義,赤坂憲雄「アイヌ文化の原像:交易の民としてのアイヌ」『東北学』7,東北芸術工科大学東北文化研究センター,2002

大塚宜明「置戸産黒耀石の利用からみた人類活動の変遷:北海道を対象に」『札幌学院大学人文学会紀要』107,札幌学院大学人文学会,2020

大塚宜明,池谷信之,工藤大「アイヌ文化期における黒耀石の利用とその変容:せたな町南川2遺跡を中心に」『札幌学院大学人文学会紀要』110,札幌学院大学人文学会,2021

大西秀之『トビニタイ文化からのアイヌ文化史』同成社,2009

長田佳宏「北方域における内耳土器編年について」『北方島文化研究』6,北方島文化研究会,2008

小野哲也「北海道域における鉄鍋の受容と土器文化の終焉」『中世東アジアの周縁世界』同成社,2009

海保嶺夫『中世の蝦夷地』吉川弘文館,1987

風間伸次郎「アルタイ型言語の語順特性およびそれと内的関連性を持つ諸特徴について」『北方言語研究』10,日本北方言語学会,2020

加藤博文,内山幸子,木山克彦,布施和洋,松田 功,マーク・ハドソン「知床半島チャシコツ岬下B遺跡で確認したオホーツク文化終末期のヒグマ祭祀遺構について」『北海道考古学』42,北海道考古学会,2006

金子浩昌「骨角器」『青苗貝塚における骨角器と動物遺体』奥尻町教育委員会,2003

神澤秀明「朝鮮半島にも残る「縄文遺伝子」:古代ゲノム研究からみた朝鮮半島の古代人」『科学』92(2),岩波書店,2022

切替英雄「十勝編」『アイヌ民俗文化財調査報告書』15,北海道教育委員会,1995

木山克彦「極東の土器終焉」『中世東アジアの周縁世界』同成社,2009

熊木俊朗「オホーツク文化とアイヌ文化」『季刊考古学』133,雄山閣,2015

熊木俊朗『オホーツク海南岸地域古代土器の研究』北海道出版企画センター,2018

越田賢一郎「北日本における鉄鍋:煮炊具の変化からみた鉄鍋の出現と定着」『季刊考古学』57,雄山閣,1996

児島恭子『エミシ・エゾからアイヌへ』吉川弘文館,2009

小山卓臣『浜尻屋貝塚:平成12~14年度発掘調査報告書』東通村教育委員会,2004

榊田朋広『擦文土器の研究:古代日本列島北辺地域土器型式群の編年・系統・動態』北海道出版企画センター,2016

榊田朋広,高瀬克範「石狩低地帯北部における先史・古代の植物利用:札幌市域における炭化種子・土器圧痕の検討」『日本考古学』48,日本考古学協会,2019

榊田朋広「擦文文化の雑穀利用の展開と地域間交流」『第21回北アジア調査研究報告会発表要旨』北アジア調査研究報告会実行委員会,2020

崎山理『日本語「形成」論』三省堂,2017

佐々木利和,谷本晃久「『夷酋列像』の再検討に向けて:シモチ像と「叡覧」と」『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀』2,北海道博物館,2017

笹田朋孝「アイヌの鉄製品」『季刊考古学』133,雄山閣,2015

佐藤孝雄「北方民の熊儀礼」『北の島の縄文人:海を越えた文化交流』 国立歴史民俗博物館,2000

佐藤孝雄「「熊送り」の源流」『新北海道の古代』3,北海道新聞社,2004

佐藤孝雄,松林順,米田穣「羅臼町オタフク岩洞窟と北見市中ノ島遺跡から出土したヒグマ遺体の放射性炭素年代:「熊送り」儀礼の起源と前近代の挙行形態をめぐって」『動物考古学』39,日本動物考古学会,2022

佐藤丈寛「900年前のオホーツク文化期人骨の全ゲノムシーケンスは極東ㇿシアから北日本への2つの移住イベントを支持する」『Yaponesian』3(ふゆ号),新学術領域研究ヤポネシアゲノム領域事務局,2022

佐藤哲英,横田兼章「良忍の融通念仏とその思想背景」『印度学仏教学研究』29(2),日本印度学仏教学会,1981

澤井玄「トビニタイ文化」『新北海道の古代』2,北海道新聞社,2003

澤井玄「北海道内における擦文土器の終末時期について」『北東アジア交流史研究:古代と中世』塙書房,2007

澤井玄「土器製作技法からみた北海道の土器文化の終焉」『比較考古学の新地平』同成社,2010

設楽博己「側面索孔燕形銛頭考:東日本弥生文化における生業集団編成のあり方をめぐって」『海と考古学』海交史研究会考古学論集刊行会,2005

鈴木信「北海道式古墳の実像」『新北海道の古代』3,北海道新聞社,2004

鈴木信「アイヌ文化の成立過程:物質交換と文化変容の相関を視点として」『古代蝦夷からアイヌへ』吉川弘文館,2007

鈴木信「8世紀、蝦夷時代並行期の北海道」『考古学ジャーナル』688,ニューサイエンス社,2016

鈴木信『北海道続縄文文化の変容と展開』同成社,2021

須藤隆仙『日本仏教の北限』教学研究会,1966

須藤隆仙『函館の1000年:写真図説』国書刊行会,1982

瀬川拓郎「擦文文化の住居と墓」『新北海道の古代』3,北海道新聞社,2004

瀬川拓郎「同化・変容・残存:住居にみるアイヌ文化の成立過程」『海と考古学』海交史研究会考古学論集刊行会,2005

瀬川拓郎「海を渡る縄文人の末裔たち:交易と拡大するアイヌ社会」『北の縄文連続講座・記録集』2,北の縄文文化を発信する会,2013

関口静雄,宮本花恵「有珠善光寺関係資料」『昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要』26,昭和女子大学大学院生活機構研究科,2017

関根達人『中近世の蝦夷地と北方交易』吉川弘文館,2014

高杉博章「擦文文化における「物送り」の信仰・儀礼」『北海道考古学』23,北海道考古学会,1987

高橋健「動物意匠遺物」『オホーツク文化:あなたの知らない古代』特別展図録,2021

高橋勇人「擦文文化からアイヌ文化へ」『よみがえる北の中・近世:掘り出されたアイヌ文化』 北海道ウタリ協会,2001

立田理,新美倫子「擦文文化期の動物飼育用給餌具と思われる木製品について」『動物考古学』39,日本動物考古学会,2022

田村俊之「道央部のアイヌ文化」『新北海道の古代』3,北海道新聞社,2004

デイヴィッド・ライク『交雑する人類:古代DNAが解き明かす新サピエンス史』NHK出版,2018

手塚薫「近世におけるアイヌの生活様式の多様性:アイヌ研究の新たな展開」『日本の狩猟採集文化:野生生物とともに生きる』世界思想社,2005

手塚薫「アイヌ考古学と民族誌」『季刊考古学』133,雄山閣,2015

トマ・ペラール「日琉祖語の分岐年代」『琉球諸語と古代日本語:日琉祖語の再建にむけて』くろしお出版,2016

中川裕「アイヌ語の接頭辞度」『サハリンの言語世界:北大文学研究科公開シンポジウム報告書』北海道大学大学院文学研究科,2009

中塚武『気候適応の日本史:人新世をのりこえる視点』吉川弘文館,2022

中村大「北海道南部・中央部における縄文時代から擦文時代までの地域別人口変動の推定」『令和元年度縄文文化特別研究報告書』函館市縄文文化交流センター,2020

新美倫子「北海道の海獣狩猟」『季刊考古学』144,雄山閣,2018

服部四郎『日本祖語の再建』岩波書店,2018

北海道埋蔵文化財センター『根室市穂香竪穴群』2002

北海道埋蔵文化財センター『根室市穂香竪穴群(2)』2003

北海道埋蔵文化財センター『遺跡が語る北海道の歴史』2004

北海道埋蔵文化財センター『千歳市オルイカ2遺跡(2)』2005

北海道文化遺産活用活性化実行委員会『北海道の古代集落遺跡群』2019

前田潮『北方狩猟民の考古学』同成社,1987

前田潮「擦文文化の回転式銛頭」『国立歴史民俗博物館研究報告』70,国立歴史民俗博物館,1997

間宮林蔵,村上貞助『北夷分界余話』3,幕府献上本,1811

三浦正人「二風谷遺跡・建物跡」『ユオイチャシ跡・ポロモイチャシ跡・二風谷遺跡』北海道埋蔵文化財センター,1986

三浦正人「樹種構成からみたユカンボシC15遺跡の性格とその変容」『千歳市ユカンボシC15遺跡』6,北海道埋蔵文化財センター,2003

南川雅男「先史人は何を食べていたか:炭素・窒素同位体比法でさぐる」『考古学と化学をむすぶ』東京大学出版会,2000

宮本一夫『東北アジアの初期農耕と弥生の起源』同成社,2017

村山七郎『国語学の限界』弘文堂,1975

森岡健治「沙流川流域遺跡群にみるアイヌの風景」『よみがえる北の中・近世:掘り出されたアイヌ文化』 北海道ウタリ協会,2001

山田悟郎「中世および近世アイヌ文化期遺跡から出土した作物」『北海道開拓記念館研究紀要』27,北海道開拓記念館,1999

山田康弘『つくられた縄文時代:日本文化の現像を探る』新潮社,2015

横山英介『擦文文化』ニューサイエンス社,1990

横山英介「アイヌの焼畑農耕」『季刊考古学』133,雄山閣,2015

渡邊守順「日本天台の源流:慈覚大師円仁」『比叡山』法蔵館,1987

C. C. Wang et al. “Genomic insights into the formation of human populations in East Asia” Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03336-2.

J.V. Moreno-Mayar et al. “Terminal Pleistocene Alaskan genome reveals first founding population of Native Americans” Nature. 2018. DOI: 10.1038/nature25173.

Takashi Gakuhari et al. “Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populations” Communications Biology. 2020. DOI: 10.1038/s42003-020-01162-2.

Takehiro Sato et al. “Whole Genome Sequencing of a 900-year-old Human Skeleton Supports Two Past Migration Events from the Russian Far East to Northern Japan” Genome Biology and Evolution. 2021. DOI: 10.1093/gbe/evab192.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?