シュペルターと歩む15年記 #15

コラム10:昔のコラム、のようなもの

夜はどこからやってくる?

モノローグ(Here comes the さん)

みなさま、メールをお使いでしょうか?

もちろん、『母上様~お元気でーすーかー?』の郵便で届く手紙ではなく、

電子メールの事。

いやnoteをご覧いただいている方々に

『メール使ってますか?』とは愚問でございました。

では、会社で仕事目的(当たり前か)のメールを使いますか?

会社のメールって、その会社に特有の変な流儀がありませんか?

私の会社では宛先の名前につける敬称が”殿”でした。

”どの”って! 何時代の人ですか?

同じ会社内でも”殿”!

例えば

特に肩書のない人には

研究課 牛村殿

肩書(役職)のある場合には

配達課 朝霧課長殿

今しがた、ネットでビジネスメールの正しい書き方を調べると、

肩書がある場合は

配達課 課長 朝霧太郎様 と書くべきなんだそうですが、

会社に入って25年間以上、毎日交わすメールがすべて”殿”だったのですから

これが当たり前になっていたのです。

ついこの前までは!(といっても3年前)

2020年のある日、3日間の有給休暇を取得して、

久々に出社してパソコンをONにすると異変が起きていたのです。

受信ボックスに入っているほぼすべてのメールの宛先が ”さん”付け

所属の部署名もなく

『朝霧さん

今回は早朝の配達にもかかわらず、ありがとうございました。』

てな具合です。

そしてメールの最後には、

”当社は”さん付け運動”を推進しています。”

という謎のキャプションが!

すわ、わずか3日の間にさん付け派のクーデターでも起きたのか!

それとも、休暇中知らぬ間に死んでいて、

『転生したら”さん付け会社”だった件!』なのか?

周りの人に尋ねると、私が休んだ最初の日に急に本社から一斉メールで

”当社はさん付け運動を行います”の通達が来たらしい。

通達で本社様(いや本社”さん”か)の言う事には

コミュニケーションの促進のため、必要以上に上下関係を強調せず、

目上の人でも『さん』で呼ぶこととする。のだそうです。

(メール宛先だけではなく話しかける時も)

たった3日の間にそんな革命が起きようとはビックリしましたが、

今を去る事10年前の2013年にも小さな革命が起きていました。

マンスリー

当時私が所属していた部門の中だけですが、

やはり”コミュニケーションの促進”が狙いの

『マンスリー管理職(仮称:以下マンスリーと略す)』

なる企画がスタート!

普段仕事でしか接することのない、管理職のあの人に

あんな親しみやすい一面が!

という意図の企画なのかどうか、定かではありませんが、

毎月、管理職が交代で記事を書き、

部門内のポータルでその記事を公開するというわけです。

記事を公開するだけの機能で、フォローもスキ♡もつきませんが

昔版 noteのようなものです。

管理職に課せられた記事に対する条件はたった一つ

何でもいいから仕事以外の事を書け!でした。

丁度中国赴任から帰って、一応管理職になっていた私。

マンスリー管理職のローテーションに入り、何回か投稿いたしました。

ごくたまに、『あの記事面白かったですよ』、と会った人から

直接言ってもらえるくらいで、ほぼ読者のリアクションのわからない、

時代遅れのIT技術ではありますが、

リアクションのわからないことを良いことに、

読む人の事をまったく気にせず、気の向くままに書いていました。

(アレ?今のnoteと同じじゃん)

たまたまシュペルターが完成するまでの期間、記事を書いており、

その記事の中には、趣味のプラモデル作りとして

シュペルター製作について書いたものもありましたので、

当時マンスリーに投稿した”コラム”を

このシュペルターと歩む15年記でリバイバルしようと

コラムのテーマにしたわけです。

漫画の執筆に行き詰まり、タイムマシンで未来に発売される

自分の漫画を買ってきて、描き写していたのは

ドラえもんのフニャコフニャ夫先生ですが、

決して過去に書いた文章で、安易にnoteの記事を量産しよう

というわけではありません。

なお掲載にあたっては著作権はもともと私にあるわけですが、

原文を極力尊重しつつも会社情報が流出しないように編集しております。

また今回はnoteで培った技術で画像を追加します。

マンスリーのシステムも画像は添付できたのですが、

ウイルス対策で”私有のデジカメデータのアクセス禁止”

また”社有デジカメでの業務外使用禁止”というルールから

ほぼ使えない機能でした。

では以下、リメイク版 キュー!

2013年度

2013年8月

今年の3月末に中国広州から日本に帰ってきたばかりのトトムです。

中国では工場管理者として、中国人の技術者を相手に毎日朝礼で

しゃべっていました。

日本語でしゃべったのを通訳に中国語に訳してもらうため、

結構時間も長くなるし、伝えたいことはたくさんありましたが

簡潔に伝えるのがコミュニケーション技術だ!と

ある程度割り切った内容に制限せざるを得ませんでした。

このマンスリーは講話ではありませんので、

読みたい人だけが読みたいところまで読んでいただければいいもの!

ということで時間も内容も気にせず、長々と書いてしまおうと思います。

(以下略)

≪トトム2023≫

あー、なるほどね!いつもnoteを長々と書いてしまうのは、

中国の朝礼の時間制約の反動で、マンスリーを好きなように書いていたのをさらにこじらせていたんだ!と妙に納得。

2013年11月

みなさんこんにちは!今回もみなさんに何ら感銘も与えず、

為にもならない私だけの至福のスペースを展開していきたいと思います。

ちなみに今回は前回に輪をかけてまとまりのない話ですので

たまたまヒマを持て余している人がいましたら、お覚悟のうえ、

ここから先にお進みください。

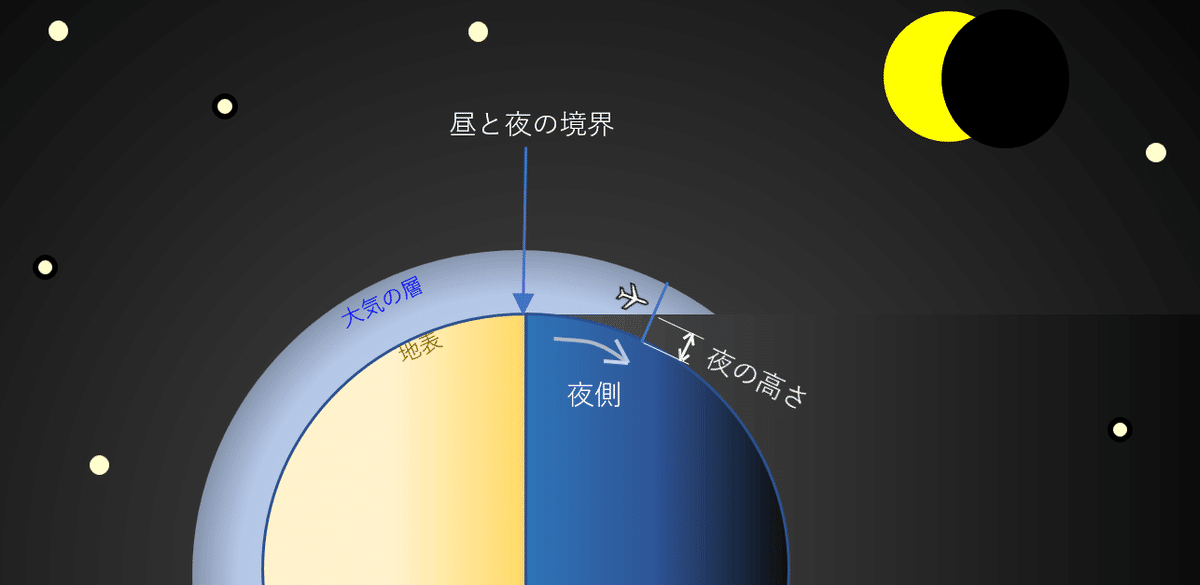

『夜はどこからやって来ると思いますか?』

夕陽が西に傾いてくると、西からビルや山の陰が伸びてくるので

”西から”と思った人!間違いですよ。

丸い地球が北極から見て反時計回りに自転していることを考えると

方角でいうのであれば、東からですね。

表面に山やビルなどの小さな凸凹のある地球が回りながら

太陽に照らされている姿を思い浮かべてください。

このように地球を球体ととらえ、宇宙における惑星の運行を意識した

近代科学にもとづく考察をしても、普段地面に這いつくばって歩く

人間が考えると無意識に地面と平行な方向での思考となりがちです。

じゃあ、あなたは既にニュータイプとしての人の革新をしているのですか?

と言われると決してそうではなく、今まで地球スケールのことを

考えるといえばせいぜい、”太陽が沈む方向はどっちだったかな?”

と迷った時は、天才バカボンの歌『西から昇ったお日様が、東~にしず~む~』の反対であると覚えておけばよいのだ、ということくらいです。

ではなぜ、このような突飛なことを思いついたかと言うと、

一年ほど前に遡ります。

上海から広州への飛行機の中で、

ふと窓から外を眺めた時に違和感を憶えました。

トイレが近いので、普段は飛行機では通路側の席を予約するのですが、

たまたま窓側の席しか空いてなく、

飛行機の窓から外を眺めるのも久しぶりだったのです。

(初めて飛行機に乗った頃は絶対窓側が良かったのですけどね。)

そろそろ広州上空に差し掛かり飛行機は徐々に降下をはじめていました。

既に午後8過ぎで、いくら南国の昼の長い季節といっても、

さすがにもう暗くなる頃なのですが、まだ窓から見えるのは青空です。

高度もかなり低くなっていたので、ふと眼下を見ると

街並みはもう真っ暗で、建物や街頭の明かりが煌々と灯っています。

シュールレアリズム派のルネ・マグリッドの絵画が

頭に浮かびましたが、もう少し頭をひねると事態が理解できました。

先ほどの考察では、夜というのは、地球のある地点が

地球自身の影に入るということでした。

しかし飛行機という、人間が普段の生活で感じるスケールとは

圧倒的に違う高みから眺めると、世界は平面+垂直という

3次元空間なのだと実感するのです。

垂直方向を加えた考察は以下の通りです。

昼と夜の境界で地球の表面である地面から影が出来、

夜側に行くつれその影の範囲が上へと伸びていく

(すなわち大気が太陽光で照らされなくなり、青色発光をしなくなる)、

まさにその場面をまだ光が届いている上空から

俯瞰で目の当たりにしているということなのです。

”夜の帳が下りる”という言葉がありますが、

これは夜空を黒い幕に例えた表現で、特に”下りる”というところは、

夜は上から下に向かって来るようなイメージを抱かせます。

夜空、すなわち宇宙は真っ暗な空間なので、

ここから夜が下りてくるという感覚なのかもしれません。

しかし実際は逆で、夜はある瞬間にすっと地面から沸き上がり

上へ上へと伸びていくのです。

この時よりも1年くらい前のこと、トルコのカッパドキアへ行って、

気球に乗ったことがありました。

早朝まだ暗いうちに気球のバスケットに乗り込み離陸です。

気球というのはふんわりと浮かぶものかと思っていたのですが、

一旦地面を離れると、ものすごい速度で上昇し、

あっと言う間に100メートル以上の高度に達していました。

そしてカッパドキア付近の最高峰エルジス山から朝日が昇りました。

眼下いっぱいに奇岩が立ち並ぶ荒野の夜明けです。

しかし気球のパイロットはその直後

『降下しまーす。』といったん山の影に入り、そしてまた上昇して

『日の出でーす』とおちゃめにも数回もの”日の出”の大判振る舞いでした。

その時は、”なんだ山の影に入ったり、出たりしているだけじゃないか!”

と思いました。

一緒に気球に乗っていた乗客もそう思ったに違いありません。

きっと気球のパイロットさえも。

カッパドキアでインベーダーにアブダプションされないように注意しましょう。

しかし、地球表面の部分的な出っ張りである山の影とはいえ

やはり地球の影には違いなく、

影が部分的なものであるが故に周囲からの分散光のため、

中でも夜のように暗くはないだけで、

やはりそれは後日広州上空の飛行機の中で思いつくことになる

『上下方向の夜と昼の境目』を行ったり来たりするという

体験そのものだったのです。

なお話を夜の帳のところまで戻すと、宇宙は暗いので夜か?というと

太陽の光は届いているので、夜ではなく、

ただ光を受けて発光するものがないというだけです。

ここまで考察したついでに、ではなぜ空は青いのか?

も敢えてインターネットで調べて見ました。

それまでなんとなく聞いたことがあるような

『空気中の塵で青い光の波長が…』という

理屈での統一見解が、見つかるかと思っていたのですが、

意外と意見がまとまっていなくてびっくりです。

曰く

『空気の色が青いから』(←いい加減だけど真理。色というのはそういうもの)より始まり、

『青色光線が太陽から届く時、宇宙側に反射するよりも、大気に入る方が多い』とか

『空気中の塵が光を受け振動し、青色光の分散をする』など諸説紛々。

複雑なメカニズムを一言では説明できず、

違ったアプローチで説明を試みているのか、

それとも同じ現象に対してみなが違う表現をしているだけなのか

わかりませんが、自然現象を人間が完全に理解するのは、

かくも難しいということなのでしょう。

≪トトム2023≫

なるほど、宣言通り、まとまりのない話で為にはなりませんな。

しかし当時発見した夜は地面から沸き上がり、上へ上へと伸びていくという

アイデアはなかなかお気に入りですので、

人間の小ささに気付いたことも含めnoteでぜひ披露したかったわけです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?