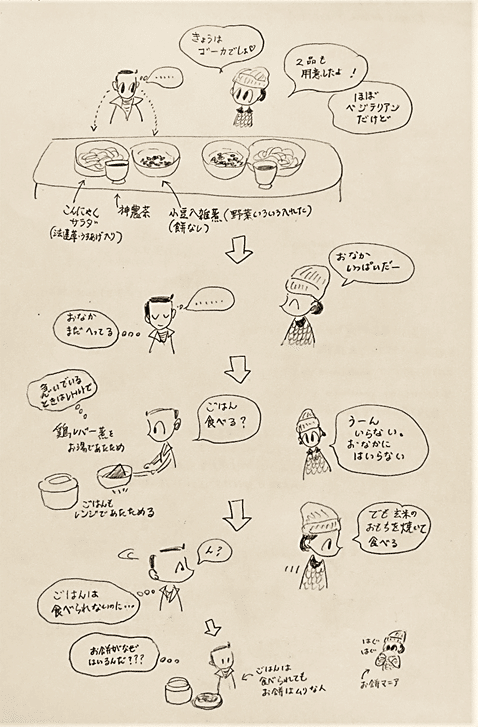

お餅を食べられない人vsご飯が食べられない人

私の家の雑煮は、小豆を入れ、塩で味付けするという、風変わりな雑煮である。小豆の水煮を買い求めるときは砂糖が入っていないものにしなくてはならず、探すのに苦労する。具材は大根、人参、牛蒡、葱と切り餅である。特に牛蒡と葱は必須で、これを入れないと雑煮の味にならない。正月に食べるときは細葱を切らずに入れ、緑の部分から根の部分までを順に食べて長寿を祈る。昔の田舎の我が家の一角には砂がどっさりあり、冬、その中に大根、人参、牛蒡を貯蔵していた。現在のように冬場もあらゆる食材が手に入るわけではなく、生きのびるために根菜類の貯蔵が必要だった。葱は畑からとってきたのだと思うが、記憶がない。

ノスタルジアに襲われると雑煮をつくるのだが、お餅抜きである。グルメを自称している夫だが、餅を食べると満腹感のために他のものが食べられなくなるのだ、とのたまう。お正月のお餅も食事の最後に食べ、正月以外はお餅を食べない。日ごろからヨモギ餅や玄米餅や豆餅を買いだめして、気が向くとそれを焼いて食べる私を不思議そうに見ている。いや、不思議なのは私の方だ。インドネシアにももち米はある。もち米で作ったお菓子と言えば、ウィンコババット(wingko babat)。ジャワ島のスマランの名物だ。もち米粉とおろしたココナッツと砂糖を混ぜて焼いたお菓子で、腹もちがよく、長旅にはもってこいのおやつ。実際、有名店のウィンコババットの包み紙には蒸気機関車の絵が描かれている。夫はウィンコババットは食べるのである。ではなぜ日本のお餅は食べられないのか・・・謎である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?