鴨下信一さんインタビュー・第1回「ぼくはアンソロジストになりたかった」

鴨下信一さんは、昭和33(1958)年にTBSに入局し、さまざまなバラエティ、ドラマを演出、プロデュースされてきたテレビ界の偉人です。その足跡については数多くの報道や、さまざまな方が書かれておられます。かつて大瀧詠一さんに東宝のアンソロジービデオ「クレージーキャッツ・デラックス」の構成・牧野敦さんは「鴨下信一さんだよ」と伺いました。

僕らにとってはバイブルのようなアンソロジーですが、かつてTBSで「植木等ショー」の素材を発掘させて頂いた時に、鴨下さんにどうしても「クレイジーキャッツとの関わり」についてお話を伺いたくて、インタビューをお願いしました。

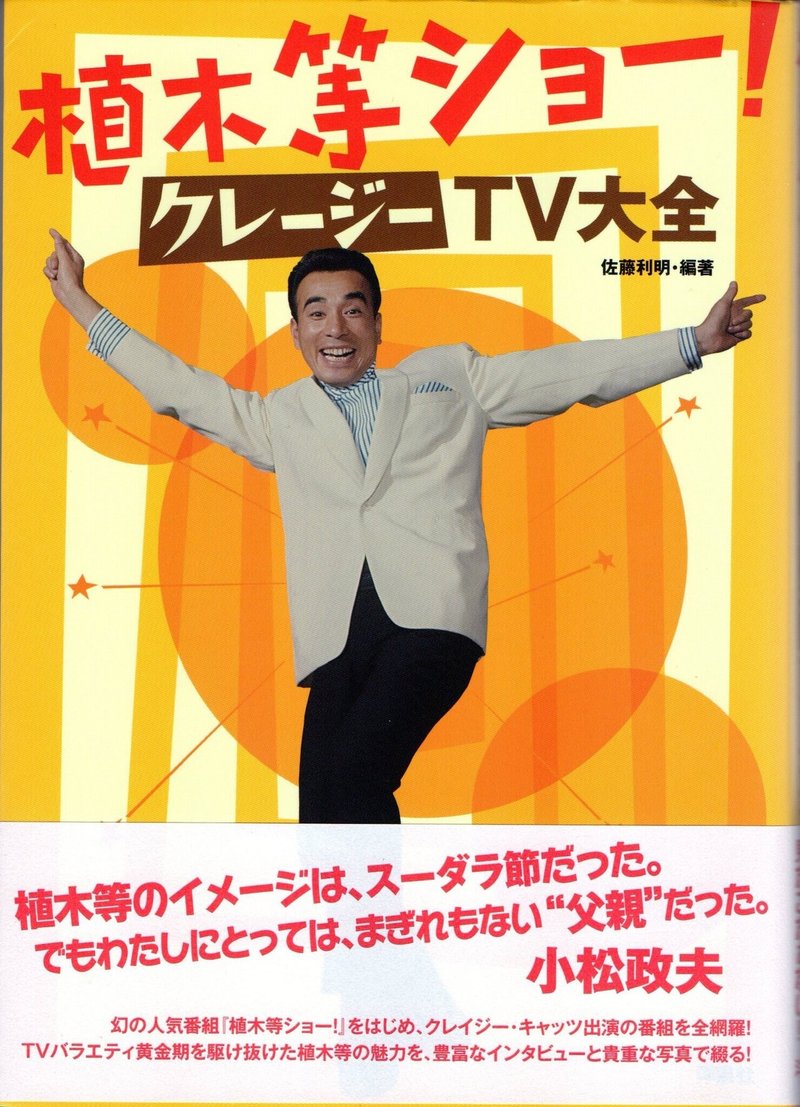

それがきっかけで、鴨下さんとのお付き合いが始まりました。このインタビューは2010年秋に上梓した「植木等ショー!クレージーTV大全」(洋泉社)のためにまとめたものです。同書はすでに絶版になっており、版元もなくなってしまったので、読んで頂く機会がなくなってしまいました。

今回、追悼の意味もこめて、ここにアップさせて頂きます。鴨下信一さん、本当にありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。

鴨下信一さん インタビュー・第1回「アンソロジストになりたかった」

2010年8月10日 TBSにて 聞き手・構成:佐藤利明(娯楽映画研究家)

—「クレージーキャッツ・デラックス」(86年・東宝ビデオ)の構成・牧野敦さんは、鴨下信一さんの別名でもあります。なぜ“クレージー映画のアンソロジー”だったんですか?

鴨下 僕が育ったのは、今みたいに、様々な情報を蓄積して、再利用しようという時代じゃありませんから。もともとダイジェストやアンソロジーが好きなんです。戦後間もなくアプリジット版っていうのが、あったんです。特に英語はポケットブックにするときに、余りにも長いものは、端折るんです。僕らは、その時代に育ってるから、アンソロジーはわりと平気。抵抗がない(笑)

—鴨下さんはもともとテレビマン志望だったのですか?

鴨下 僕は大学生の頃に、三つやりたい職業があったんです。一つは映画の編集マン。不思議なんだけど監督になろうなんて、まったく考えてない。映画を観ると編集が気になってね。もう一つは、アンソロジスト。グロフ・コンクリンという人が、SFのアンソロジーを幾つも出しているんですが、ハヤカワのポケットブックで、コンクリンの選んだSF短編集がでましてね。それでアンソロジストに憧れました。もう一つは、歌舞伎の評論家。評論といっても歌舞伎の場合、半分は型を調べるのが商売ですから、記憶を頼りにした研究です。よく考えたら、三つとも、演出とはちょっと接点があるけど、本質ではない。

—鴨下さんの異端はそこに?

鴨下 今でも自分の演出は少し変ですよ。だから「クレージーキャッツ・デラックス」(1986年・東宝ビデオ)は、凄く嬉しい仕事でした。「あれも良かったね」「これも良かったね」とワイワイ云ってるのが好きだったんで、それを繋げてアンソロジーにするなんてね。ただ条件は“解説は一切入れない、ナレーターは入れない”それで構成がとれている、という風にしたかった。それが出来るからと、引き受けました。お陰さまでずいぶん識者には褒めてもらいました(笑)。

—映画のアンソロジーって、楽しいですね。

鴨下 僕は月曜ロードショー「エノケンからたのきんまで 東宝映画の50年」(82年)で、映画のアンソロジーを作ったことがあるんです。それもあって渡辺プロから依頼されたんでしょうね。その時に「植木さんの映画、細かいところを観たい」って言ったんです。ところが、その頃は全部ビデオがあるわけではない。だから、映写室で写したものを、ビデオ撮りしたのを、僕の家に持って来たんです。画質は悪いしね。でもある程度、クレージー映画を知っていたから良かったんですけど。

—それを延々とご覧になったんですね。

鴨下 そう、話はどうせ面白くない(笑)。でもそれを観ました。基本的にはクレイジーの歌ですから。トップは古澤(憲吾)さんの『ニッポン無責任時代』(62年)と『ニッポン無責任野郎』(63年)を、ごちゃ混ぜにして、(オープニングを)作ったんです。平均(たいらひとし)と源等(みなもとひとし)と、二本の主人公を一緒にしちゃって「最後に社長にしちゃわないと、話はオチない」と言ってね。今だったら、編集権や著作権の制約でムリだろうけど、その時は出来ちゃったんです。

—だからといって、古澤演出を邪魔していませんし、面白いエッセンスは全部凝縮されていました。

鴨下 以前から(脚本の)笠原良三さんのことは、よく知っていましたし、渡辺プロから「責任持ってやってくれ」と頼まれていたしね。

—冒頭の“無責任男”のパートで、当時の植木さんがいかにスゴかったか、がわかります。

鴨下 ほんの十何分で見せてしまう。そこに興奮があるんです。あの手が好きですね。僕は「東宝映画の50年」でも、『ゴジラ』(54年・本多猪四郎)を6分に編集したダイジェストを作ったんですけど。ダイジェストが大好きなんです。「東宝映画の50年」のとき、黒澤プロの松江陽一さんから電話がかかってきたんです。松江さんは先輩で、僕のクセをよく知ってて「どこのシーンを抜いてもいい」と言ってくれた。でも「お願いだから、シーンの中で切り抜くのはナシだよ」って、ダメ出しをされちゃった(笑)

—作家の意図を損なうような演出はダメということですね。

鴨下 松江さん、ものすごく寛大だったけど、「その代り、『七人の侍』(54年)のカット入れ替えたらダメだよ。黒澤さんが怒るよ」って。でも他の作家は、ずいぶんカット尻が長いんで編集しちゃった。特に豊田四郎の『雪国』(57年)は、切るとものすごく良い映画に見える(笑)。

—ダイジェストは、鴨下さんの映画に対する感想でもあるわけですね。しかもオリジナルを損なっていない。良く出来た予告編と同じに、惹き付けられます。

鴨下 “感想”というのは、あると思います。昔「香港映画から編集マンを呼んだら、日本の映画は三倍面白くなる」って放言したら、怒られてね(笑)。絶対そうなんだもん! でも今はどこの映画会社も、そんなこと(アンソロジー)はやらせたくないだろうね。でもダイジェストやアンソロジーは、やったほうが良いんです。

—それは活字も映像も同じですか?

鴨下 そう同じ。僕らはアンソロジーに抵抗ない。むしろ簡約版で、サマセット・モームの「人間の絆」を読んだ世代です。ダイジェストって、全体は端折っても、原文の味を生かして、ディティールをちゃんと入れる。とても面倒くさいことをやって、それが良いと喜んじゃう(笑) 石川淳なんて大作家だけど、要約が実に上手い。「夷齋俚言」で“随筆の羊蹄は、書物を縮めて書くことである」なんて書いた人。“読んだ本の要約を書くことが随筆”なんだって、なるほどとメモりました(笑).

—戦後世代はアンソロジー好きが多いわけでね。

鴨下 戦後間もなくは、物資が豊かじゃないから、読みたくても本そのものがない。読みたい本の題名だけは知ってる。中身についての情報もある。寄るとさわると、それを皆の頭の中で繋ぎ合わせて、再構築していたんですよ。それぞれ自分の知っているところを再現して。また、そういうのに長けている人がいるんです。それが小林信彦という天才だったというわけです。

—中原弓彦(小林信彦)さんと出会ったのは?

鴨下 山川方夫さんという、これまた博覧強記で、ディティールまでよく覚えている作家がいて、山川さん家によく遊びに行っていたんです。あるとき「あんなに面白い本があったのに、今はなかなかない」って、国枝史郎の小説「神州纐纈城」の話をしていいて “人の生き血で紅に染めた帆を張った船が来て”みたいなことを話していたら、いきなり「違います」って言う男がいる。頭を丸坊主みたいにした変な奴が、こっちが何か言うとすぐに「違います」って言う。なんて奴だと思ったら、それが中原(弓彦)さんでした。ちょうど「ヒッチコックマガジン」の編集長を辞めて、浪人していた頃じゃないですかね。

—そこで中原さんと・・・

鴨下 まだ僕が25か26歳位、中原さんは29歳位じゃないかなでも、いちいち「違います」って言われる。結局、三人でワイワイ云いながら、わざわざ「神州纐纈城」を途中まで作り上げた。「馬鹿だねぇ〜」って(笑)。僕らが読んでいるのは、本当に子供の頃のゾッキの文庫本だったんです。それを十何年かして、記憶を頼りに再構築しちゃうのが面白い。そういう記憶装置が、皆の中にあって、それを繋ぎ合わせて何かやる、という習慣があったんです。

—今は、現物がありすぎて、インターネットで調べれば、何でも答えがあると思ってしまう世代になってしまいました。本当はネットじゃわからないことばかりなのに。

鴨下 そう、あると思っちゃう。それがまた困ったもんで、人間の短い一生のなかで、映画も本も、そんなに無茶苦茶沢山は受け入れらないしね。良い時代に、生きたんですね。

—印象をきちんと頭の中で整理して、再構築して提示することができる。

鴨下 そういう機能が自動的に身に付いている。僕らはそういう世代かもしれませんね。それに情熱もちゃんとある。そういえば『七人の侍』って、満員の映画館の通路でしゃがんで、観ていたんですよ(笑)。映画の記憶は常に体験を伴っているんです。休憩にならないと、通路から立ち上がれない。だから休憩が嬉しかったんだ。でも、ディティールって覚えてますよね。志村喬さんが弓を射るところを、よく観ると逆繋ぎ。ビデオとかじゃなく、初めて観たときから、変だと思ってたんです。

—違和感があったと?

鴨下 そう。だけど(黒澤さん)凄いんだ。逆繋ぎが出来ることが凄いんですけどね。180度、ぐるっと向きが変わるんです。(演出としては)本当はいけない繋ぎなんですけど上手いからすごく鮮やか。そういう印象でいうと「東宝映画の50年」で、僕が一番威張れるのは、トニー谷のギャグをちゃんとやったことです(笑)。

—「家庭の事情」シリーズの、家の中を電車が通るシーンですね。

鴨下 トニー谷が新婚で奥さんと寝ようとすると、家の中を電車が通る。わざわざ電車の線路のところに家を作って、電車が分断しているように、両サイドのセットを組んでるの。だけど「家庭の事情」は四本ある。あの時は、(東宝に)「全巻焼いてくれ」って頼んだけど、予算がないから「ダメだ」って云う。「どこか判れば、そこだけ焼きます」。そんな馬鹿な(笑)。あれは確か「家庭の事情」の二作目(『さィざんすの巻』54年・小田基義)だと思う、って話していくうちに調べはついたんですけど。「何巻目だろう?」ってことで「後ろから5分の4かなぁ?」と、そこの巻だけ焼いてもらった。そしたら、あったんです。感動的でしたね(笑)。でも、僕らの同世代は、その程度の芸当はしてましたからね。阿久悠さんとか、倉本聰さんとか、みんな記憶力がいい。つまり、多感な時期に何もないから。印象で覚えている。

—「クレージーキャッツ・デラックス」では、鴨下さん、オフライン編集もせず、ワークシートも作らないで、現場で一発編集をされたとか。

鴨下 だって面倒くさいんだもん(笑)実はドラマでもやらない。そういうもの(オフライン)はやらないって云ってんです(笑)。コンテは作りますけど、編集のときは全部やらない。頭から、順番に繋いでいって、ケツでプラマイ・ゼロにしたい。

—緻密にイメージされているんですか? それとも、直感的に繋いでいって、最後にストン、と落ちるのでしょうか?

鴨下 体内時計です。だから、狂わされるのが一番コワいん。繋ぎ変えをやらないのは、体内時計が崩れるから。最初にイメージした原型が崩れてしまうと、僕はもう判らなくなっちゃう。だから、頭から少しずつ非常に緻密に順番に繋いでいくんです。僕はフレームでしか話をしないので、エディターに「もうちょっと詰めて」とか抽象的なことは言わない。(主観が入って)面倒くさいから(笑)。4フレームとか、5フレームとか具体的。そうすると編集時間も早くなるし、体内時計が崩れない。そしたら1日で600カット、本当に繋いだことがあります(笑)。

—「植木等スーダラ90分」の「平成名物無責任社長」は、鴨下さんにとって、間に「クレージーキャッツ・デラックス」があるにせよ、生身のクレイジーのコントということで、本当に久しぶりだったと思います。

鴨下 そうなんですよね。あれからボツボツ欠けだして、ハナちゃんはあれから二年ぐらいじゃなかったっけ(93年9月1日没)。そういう意味でも印象的だよね。考えてみたら、クレイジーとは「植木等ショー」の「われもし指揮者なりせば」(67年12月28日放送)以来でした。

—「〜デラックス」の冒頭の『〜時代』と『〜野郎』を編集したパートの後日談みたいなコントです。

鴨下 なるほど、そうか、高平(哲郎)さんにはあったのかもね。クレイジーは、テレビのバラエティの最後の人たちでしょう。ていうか最初で最後。ドリフはちょっと形態は違うから、テレビというより、非常に良くできたコントの、ずっと大きいやつ。喜劇映画のマルクス兄弟とかそっちの系統に近いですね。シチュエーションがあって、そこで展開していく。

—「全員集合」はドリフのスタイルになったわけですもんね。

鴨下 ドリフターズという“ジャンル”の「全員集合」という“スタイル”だね。ぼくらが子供の頃に観ていたエノケン映画と同じように、シチュエーションがあって、ストーリーがあって、ドリフがそこで演じるわけですからね。ところがクレイジーのコントは、ストーリーはない。ほとんどない。あっても、何の足しにもならない(笑)

—だからストーリーを追う事でしか理解できない人は、クレイジーは“くだらない”って云ったのかもしれませんね。

鴨下 理解できないからね。そうかもしれません。

—「シャボン玉ホリデー」(NTV・61年〜72年)はいかがでしたか?

鴨下 植木さんと知り合う前から、「シャボン玉ホリデー」の現場には行ってました。昔のテレビってなぜか仲良くて、秋元近史のところには、しょっちゅう遊びに行ってました。(当時は他局も)出入り自由で、白い目で見られるようなことはない。TBSが日テレに行っても、日テレがTBSに来ててもね。僕はわりとお調子者で、フラフラ行くタイプだったからかもしれないですけど。なぜか大橋巨泉とも仕事をする前から知ってるんですよ。

—鴨下さんは、映画でもそうですが、まずは既知のもの、対象化できるものを認識して、そのうえで何かを作る。既知のものである、ということが大事で、既知・外ではない。

鴨下 なぜか知らないけど、必ず知ってる(笑)(萩本)欽ちゃんだって、一度も仕事をしなかったのに、ご飯食べたり、よく知ってました。(ビート)たけしさんも、接点ないのに、前から知っていて「風雲たけし城」は、たけしさんと飯食ってるときに出たアイデアが発展したに違いないんだ(笑)。桂(プロデューサー)が新番組をやりたい、って、たけしと会ったんだ。その時に話したのは、今やったらクビになるんだろうけど、熱海の野球場で新入社員に向けて、ピッチングマシーンから球を発射して、「お前ら、走れ!」って。ヒドイもんだけど、そんな話をした。面白がった、たけしが「やろう!」って。それが「風雲たけし城」になっちゃった(笑)

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。