寅とリリー、二人の渡り鳥〜『男はつらいよ 寅次郎忘れな草』(1973年8月4日・松竹・山田洋次

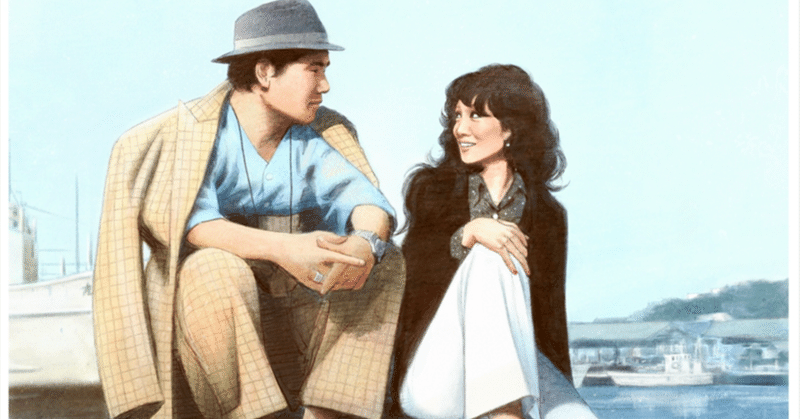

文・佐藤利明(娯楽映画研究家) イラスト・近藤こうじ

2023年6月17日(土)「土曜は寅さん!4Kでらっくす」(BS テレ東)で第十一作『男はつらいよ 寅次郎忘れな草』放映! 拙著「みんなの寅さん from1969」(アルファベータブックス)から、放映作品を抜粋してご紹介します。(期間限定)

浅丘ルリ子さん演じる、放浪の歌姫・リリー松岡は、「男はつらいよ」のなかでもベスト・マドンナと推す人も多く、寅さんと最も相性の良いマドンナであることは間違いありません。シリーズ第十一作『寅次郎忘れな草』(一九七三年)で初登場し、第十五作『寅次郎相合い傘』(一九七五年)での北海道での再会、第二十五作『寅次郎ハイビスカスの花』(一九八〇年)の南国沖縄で過ごした日々、第四十八作『寅次郎紅の花』(一九九五年)で大団円を迎えます。リリーと寅さんが紡いできた数々の物語は、シリーズ初期、中期、後期を彩ってきました。

山田洋次監督は、当初、浅丘ルリ子さんをマドンナに迎えるにあたり、寅さん流の言い方によれば「北海道の開拓部落」の牧場を「女手一つ」で切り盛りする、たくましいヒロインをイメージしていたそうです。後の『遥かなる山の呼び声』(一九八〇年)で倍賞千恵子さんが演じた風見民子のような女性だったのかもしれません。

ところが、浅丘ルリ子さんと実際に会って、寅さんと同じ根無し草の放浪の歌姫・リリーのキャラクターが誕生しました。

浅丘ルリ子さんは、昭和二十九(一九五四)年、日活の井上梅次監督のミュージカル映画『緑はるかに』(一九五五年)のヒロイン募集に応募、三千人から抜擢されて映画デビュー。堀池清監督、長門裕之さんとの『愛情』(一九五六年)や滝沢英輔監督、小林旭さんとの『絶唱』(一九五八年)などの、文芸ドラマでの瑞々しいヒロインを演じる一方、『鷲と鷹』(一九五七年)や『世界を賭ける恋』(一九五九年)では石原裕次郎映画のヒロインを演じ、日活を代表する女優として、昭和三十年代から四十年代のスクリーンで輝きを放ちます。

特にマイトガイと呼ばれた小林旭さんの相手役として『南国土佐を後にして』『銀座旋風児』『ギターを持った渡り鳥』(一九五九年)などのヒロインを演じ、日活アクション黄金時代を支えました。

そして、昭和三七(一九六二)年から再び裕次郎さんと共演、『銀座の恋の物語』『憎いあンちくしょう』(一九六二年)、『何か面白いことないか』(一九六三年)での蔵原惟繕監督とのコラボレーションを経て、大人の女優として飛躍。裕次郎さんとの日活ムードアクションが連作されるなか、蔵原監督との『執炎』(一九六四年)、『夜明けのうた』(一九六五年)、『愛の渇き』(一九六七年)などに主演、文字通り、日本映画を代表する女優となります。

デビューから昭和四十年代にかけての浅丘ルリ子さんの映画を観ていると、可憐な少女から大人の女性へと成長し、大輪の花を咲かせていくプロセスを目の当たりにすることができます。山田洋次監督は、浅丘ルリ子さんが重ねてきた時、女優人生をふまえて、彼女の中に「リリー」という女性を見いだし、『寅次郎忘れな草』という傑作が生まれたのです。

寅さんとリリーの出会いは、前夜の夜汽車のシーンから始まります。夜汽車で涙を流しているリリー、それを見つめる寅さん。翌朝、網走駅にキャバレーのマネージャーと覚しき男がリリーを迎えに来ます。リリーを載せたタクシーが左に進むと、少し遅れて寅さんが駅から出てきます。寅さんは右に向かいます。そして、寅さんが網走橋のたもとで、中古レコードを商っていると・・・

北海道で出逢った「二人の渡り鳥」が、ひととき言葉を交わします。観客は、前夜の様子を観ているだけに、二人の心に触れる、そんな思いで、ここからのシーンを味わうことが出来ます。このシーンは、シナリオ、キャメラ、渥美清さんと浅丘ルリ子さんの芝居、そして山田洋次監督の演出、何もかも素晴しいです。

浮き草稼業の二人が、漁から戻ってくる船を迎え、漁に出かける船を見送ります。「お土産買って来て」と父親に声をかける子供の声を聞いていると、その少し前のシーンで、網走神社の前で寅さんの商っているレコードを眺めている、船員父子じゃないかな、なんて思います。根無し草の二人が、この地で生活をしている労働者の暮らしをみつめながら、お互いの境遇について話します。

「放浪者と定住者」がテーマの「男はつらいよ」の世界で、初めて「放浪者としてのマドンナ」の登場です。第八作『寅次郎恋歌』での坂東鶴八郎一座との出会い同様、寅さんの側の世界の住人です。

「言ってみりゃ、リリーも俺とおなじ旅人さ。見知らぬ土地を旅してる間にゃ、そりゃ人には言えねえ苦労もあるよ。たとえば、夜汽車の中。少しばかりの客はみんな寝てしまって、なぜか俺ひとりだけいつまでたっても寝られねえ。真っ暗な窓ガラスにほっぺたくっつけてじーっとそと見てるとね、遠く灯りがぽつんぽつん。ああ、あんなところにも人が暮らしているか」

初めてリリーを見かけた夜汽車のなかで、寅さんがどう感じていたのか。「そんな時よ、ただ訳もなく悲しくなって、涙がポロポロポロポロこぼれてきやがるのよ」茶の間での会話で明らかになります。

「放浪者」としての寅さんの心情が込められています。この心情にふれると、寅さんの愚かしきことの数々に対する感じ方が変わってきます。冒頭のピアノ騒動で、寅さんが味わった悲しさ。そしてリムスキー・コルサコフの交響組曲「シエラザード」第三楽章「若き王子と王女」の音楽にのせて、北海道の原野をゆく寅さんの姿。そこに放浪者の孤独を垣間見ることが出来ます。

リリーと出会った寅さんは「このままではいけない」と、網走市卯原内の栗原久宗(織本順吉)の農場で、「牧童 車寅次郎」として働く決意をします。それが狂騒曲になるのですが、寅さんが堅気になろうと思うに至るプロセスを、ぼくらは観ているので、寅さんが倒れて、さくらが迎えに来るという喜劇的状況に大笑いしながらも、寅さんの気持ちに思いを馳せて、なんともいえない気持ちになるのです。

おかしくも哀しい。悲しくもおかしい。これが「男はつらいよ」シリーズの最大の魅力でもあり、味わいです。「定住者」から見れば、寅さんの「愚かしきことの数々」はおかしく見えるのですが、「定住に憧れる放浪者」の寅さんが懸命に考えての行動と思うと、なんとも切ないです。「男はつらいよ」が単なる喜劇映画でなく、いつの時代にも、どの世代にも魅力的なのは、そこに理由があると思います。

『寅次郎忘れな草』では、寅さんは、それまでのお嬢さんや、奥さんの「定住者」のマドンナに憧れるのではなく「俺とおなじ旅人さ」と、痛いほど分っている根無し草の孤独に「共感」をして、リリーをなんとかしたいと思うのです。

中盤、北海道の栗原さんへの手紙を、寅さんがさくらに代筆してもらうシーンがあります。ここでのさくらは、おにいちゃんと、過ごすかけがえのない時間に、とても幸福そうな表情をしています。「あにいもうと」二人だけの時間に、こんな会話が交わされます。

「隣の俺が寝てた部屋さ、しばらくリリーを住まわしてやっちゃいけねえかなあ」「あの女にも人並みの家族の味を味あわせてやりてえと、そう思ってよ」

寅さんの優しさ。リリーへの想いを通して、定住を夢見る放浪者の心が垣間見えるような気がします。この思いに触れ、ぼくらはなんとしても、寅さんとリリーにうまくいって欲しいと願うことになります。しかし、現実にはさまざまな障害や、行き違い、タイミングも含めて、なかなかうまくいかないものです。『寅次郎忘れな草』も、決定的なことがあるわけでもなく、リリーの「つまんない」という気持ちを、定住者との暮らしのなかで、受け止めることが出来なかった寅さん、との「とりあえずの別れ」がやってきます。

リリーが酔って「とらや」を訪ねてきた翌日、寅さんは錦糸町にあるリリーのアパートを訪ねます。荷物をまとめて出て行った空っぽの部屋に、リリーの暮らしぶりの残滓が伺えます。

映画的なビジュアルの話でいうと、前半の鮮やかな北海道の原野の風景と、この暗くて埃っぽい日常は対照的です。観客であるわれわれは、その後、リリーの定住の報せを、さくら同様喜びながら、根無し草のリリーを今も気にかけている寅さんにも思いを馳せるのです。まぎれもなく、シリーズ最高作の一つです。

この続きは、拙著「みんなの寅さんfrom1969」(アルファベータブックス)でお楽しみください。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。