『浪曲忠臣蔵』(1943年12月29日・東宝・石田民三)

戦前・戦中の円谷英二監督が関わった作品研究。昭和18(1943)年12月29日封切り『浪曲忠臣蔵』(東宝・石田民三)の改題再上映版『元禄あばれ笠〜浪曲忠臣蔵より』(1953年)。昭和18年の年末ということは昭和19年の正月映画として、東宝=吉本提携作品として作られた。「忠義」を強調した時局映画でもあるのだが、オリジナル73分が短縮版57分に端折った、かなりの短縮ダイジェスト版。

再上映されたのが、マキノ雅弘監督『次郎長三国志 第三部次郎長と石松』(1953年6月3日)の併映作として。なので広沢虎造さんの10年の経年差が味わえる「浪曲時代劇」二本立てだったということになる。

浪曲クレジットは、壽々木米若さん、梅中軒鶯童さん、そして広沢虎造さんの三人。「天の巻」「地の巻」「人の巻」の三部構成となっている。「忠臣蔵」の物語を、浪曲でお馴染みのエピソードを、東宝スターで描くという企画。

「天の巻」は、不破数右衛門(坂東好太郎)が、主君・浅野内匠頭(清水将夫・再上映版には登場しない)の刃傷沙汰によるお家の一大事に、赤穂へと向かい(長時間経過)江戸に戻ってきて、同じ長屋に住む左官・金太(柳家金語楼)と大工・留(広沢虎造)が、吉良邸の絵図面を入手。数右衛門は単独でも吉良邸で仇討ちをしようと画策していたが、居酒屋での狼藉を咎められ、主君の墓の前で切腹をしようとするも、大石内蔵助(月形龍之介)に止められ、正式に赤穂浪士に参加。(ここまでで20分)

「地の巻」は、ご存知・俵星玄蕃(黒川弥太郎)が酒に溺れて放埒な日々。妹・琴(山根寿子)は料理屋で奉公していて、密談を続けていた大石主悦(野沢祐)と仄かな恋をする。玄蕃の槍の腕を買った吉良邸から士官の話があり、妹に苦労かけまいと承諾する心算となる。しかし、そのことを知った大石内蔵助は、主君の形見の小刀を、琴に与えて「俵星玄蕃に見せてくれ」と頼む。全てを察した玄蕃は、士官をことあり、赤穂浪士に参加(ここまでで40分)

「人の巻」は、いよいよ討ち入り当日。大石内蔵助は瑤泉院(花井蘭子)に暇乞いの挨拶に。そこには、吉良のスパイの侍女・紅梅(西川寿美)がいて・・・とお馴染みの展開。ここまで観てきて「あれ?”特殊技術・円谷英二”は?」となる。ワンカットも特撮シーンがないのだ。しかし、ようやく討ち入りの夜、本所松坂町、吉良邸界隈の街並みのロングショット、ミニチュアセットで再現。雪も降り、掘割には水も流れている。

さあ、いよいよ討ち入り!と思いきや、次のショットは翌朝、晴れて浪士が本懐を遂げたと、江戸の街角で評判となっている。

つまり、肝心の「討ち入り」は円谷特撮のミニチュアで表現したということか!

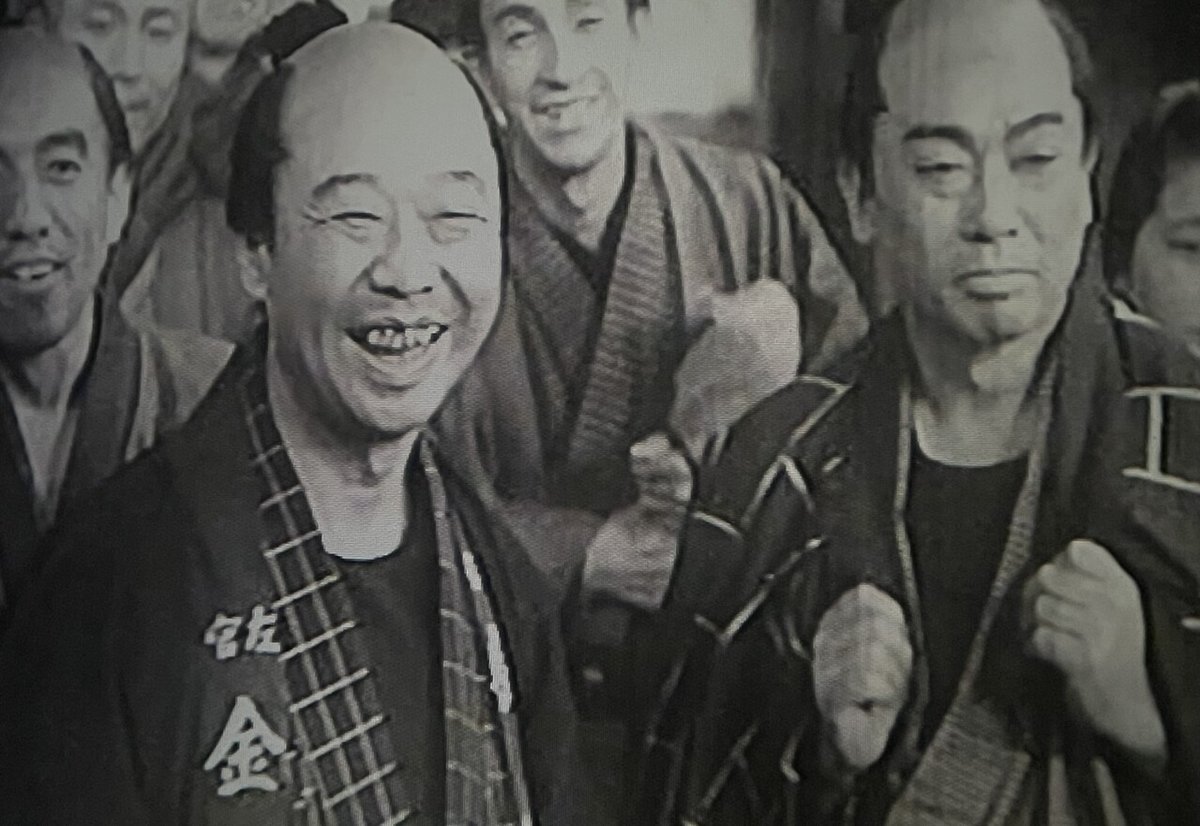

で、金語楼さんと虎造さんが再び出てきて、不破数右衛門が討ち入りに参加したことを知って感激。おりしも、瓦版屋・義公(川田義雄)が、四十七士を「川田節」で歌って読み上げる。「あきれたぼういず」スタイルである。金語楼さんが、数右衛門の名前に感激して、何度も何度もやらせる。大いにクサる川田さん。そこへ虎造さんが「続きをやってくれ」。しかし川田さん「あんたの前じゃやりにくい」^_^

広沢虎造さんの前じゃ、浪曲パロディの「川田節」は唸れない、というオチ。ここが一番面白かった。昭和18年の観客も、どっと笑ったことだろう。

よろしければ、娯楽映画研究への支援、是非ともよろしくお願いします。これからも娯楽映画の素晴らしさを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。