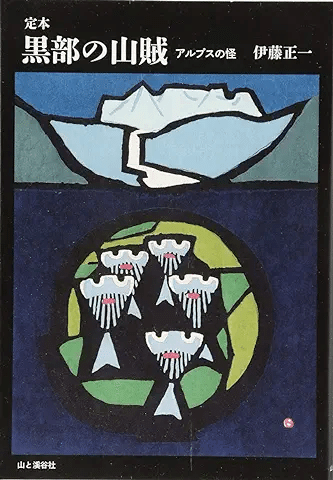

伊藤正一著「黒部の山賊」レビュー

北アルプスに富山、岐阜、長野の3県が接するところに黒部の源流になる三俣蓮華というところがある。そこは長野県の上高地や、富山の有峰など、どこから入っても片道2日は掛かるという山奥である。

そこに三俣山荘という山小屋があり、この本は戦後のその山小屋を舞台に書かれた実話物語である。(小屋の所在地は富山県)

富山生まれの私は、高校生の頃、北アルプスの立山の山小屋でアルパイトをして、スキーに明け暮れていた。だから立山から南へ尾根伝いに続く薬師岳や、その先にある山々のことはある程度知っていた。

だが、薬師岳や三俣蓮華に行ったことは無かった。それゆえ本の存在は知っていたが、読んだのはごく最近のことだった。

最初は、山小屋での日常を綴ったものくらいにしか思っていなかった。そして読者の関心を惹くために、大げさな名前を題名にしたのだろうと思っていた。

確かに山小屋にまつわることを綴ったものだが、戦後すぐの時代に本当に山賊に間違われる人が住んでいたり、こんな山奥で食糧難から殺人事件がおきたり、薬師岳での愛知大学の遭難のこと等、読むほどに関心が深まった。

山賊と思われた人々は、実は昔からの猟師であり、山で生き抜く術を身に着けた人たちであった。

戦後すぐの頃、その山小屋を買い取った伊藤正一氏は、最初は山賊に殺されるかもしれないと思い、ナイフをポケットに忍ばせながら寝たりしていたが、次第に彼らと通じ合うものを感じ、人生を共に歩んでいく。そ

して終いには「本当に人生を語り合える人は、彼らだけ」というまでの心境になる。その気持ちが痛いほど伝わってくる。

荷物を担いであげる歩荷のことも関心を惹いた。山小屋は荷物を担いでいくしか方法がないのである。

遭難した死体を担ぐこともあれば、悪天候で途中の山小屋で待機し、待機中に食した食料を補充するために、また歩荷を雇わなければならないなど、街では想像もつかないことの連続だ。

この山小屋の主人、伊藤正一氏は、戦中にターボプロップエンジンの開発に携わった航空技師だったことにも興味が湧いた。

航空関係の人だから、小型機のセスナ機で、物資の輸送を試みたこともある。そんな山の高いところに滑走路などある訳がないから、荷物にパラシュートを付け、空中投下をした。

しかし馬力の小さいセスナ機では、尾根の突風で叩き落される可能性がたかい。そこでもっとパワーのあるビーチクラフト機でと考えるが、諸事情で実現しなかった。

私も一度だけだが、セスナ機を操縦して、立山、黒部を飛んだことがある。馬力の小さいセスナ機では、尾根沿いで下降気流に掴まったら、そこから抜け出すにはよほど幸運が無いと無理である。それが身に沁みてわかる。

その後、大型のヘリコプターでの空輸が実現すると、歩荷から空輸への荷物の運び方の変革となっていく。

文明から切り離されたような山奥で、いち早くそのような空輸を試みるというのは、伊藤氏ならではのものと、感心する。

また、昭和38年正月に猛吹雪の中で起きた「愛知大学山岳部、薬師岳遭難 13名死亡」は、三俣蓮華から近い薬師岳で起きたものだが、これについても言及している。

当時14歳だった私は、地元のラジオや新聞で、盛んにその報道に接したが、よくは分からなかった。

しかし、後年私はその薬師岳の太郎小屋のオーナーの五十嶋博文氏と、スキーの関係で面識が出来た。そんなこともあり薬師岳が身近に感じるようになった。だから今回、詳細に調べてみた。

そのことに関し伊藤氏は、とても示唆に富んだことを記している。それは次の件(くだり)だ。

「愛知大学山岳部一行13人のうちで、夏の薬師岳さえ知っている者は一人もなく、冬山の経験のある者は二人だけだったという。・・・」

この記述を読んで、如何に、知識、経験、そしてリーダーの判断が重要かと、改めて思った。

私も、立山の山小屋で先輩から、死人の呼び声のことや、遭難して死んだ人のこと等いろいろ聞いた。

そして私自身も雪渓の上で霧に巻かれ、リングワンダリングになったことがある。人が方向感覚を失い、無意識のうちに円を描くように同一地点を歩くことをいう。幸いこの時は霧が晴れて来たので、事なきをえたが、下界では考えられないことが、山では起きる。

昨今、山歩きがブームだが、山をなめてはいけない。天候はあっという間に急変するし、下界での常識は全く通用しない。

山をなめると死に直結する。

十分な知識と経験が必要だ。だから最初はその両方を持つ人に連れて行ってもらうのが良い。

この「黒部の山賊」は、そんな山の厳しさと、下界では味わえない素晴らしさの両方を教えてくれる。

余談だが、近年では、足をくじいて歩けなくなると、県警のヘリコプターを呼ぶ人がいる。そして、開口一番「来るのが遅い」という人がいると聞く。驚きの余り開いた口がふさがらない。

県警のヘリコプターはタクシーではない。1時間飛んだら50万円は下らないだろう。それらは税金で賄われている。

しかも山は地形が影響し、気流が乱れやすい。そんな危険度の高い中、県警の人は救助している。

そんな認識をしっかり持ち、山のことを学んで欲しいと、強く思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?