【英国判例紹介】Young v Bristol Aeroplane ー控訴裁判所は自身の先例に拘束されるのかー

こんにちは。

お読みいただきありがとうございます。

今回ご紹介するのは、Young v Bristol Aeroplane事件(*1)です。

コモン・ローは、過去の裁判(先例)を法源とします。このことは、次のような格言で表現されます。

It is unfair to treat similar facts differently, on different occations.

(似た事実を、異なる機会に、異なって扱うのは不公平である。)

この考えは、コモン・ローの法制度の根幹をなすものです。

裁判官は、先例にしたがって、目の前にある事件についてジャッジをしないといけません。

もっとも、イギリスの裁判所は最高裁(UK Supreme Court)を頂点とする多層構造をなしており(*2)、上級の裁判所は、下級の裁判所の先例に拘束されません。

今回の判例は、民事訴訟において、控訴裁判所(Court of Appeal)が先例に拘束される範囲を示した重要な判例です。

ただ、この事件のことを詳しく知ったからといって、実務で活きる機会はないと思います(笑)

でも、せっかくnoteでまとめたので、気楽に読んで頂ければと思います。

なお、このエントリーは、法律事務所のニューズレターなどとは異なり、分かりやすさを重視したため、正確性を犠牲しているところがあります。ご了承ください。

では、始めます。

前提知識:イギリスの裁判所について

本件の概要に入る前に、イギリスの裁判所の組織構造、及び、上級裁判所の判決の下級裁判所への効力に触れたいと思います。

組織構造

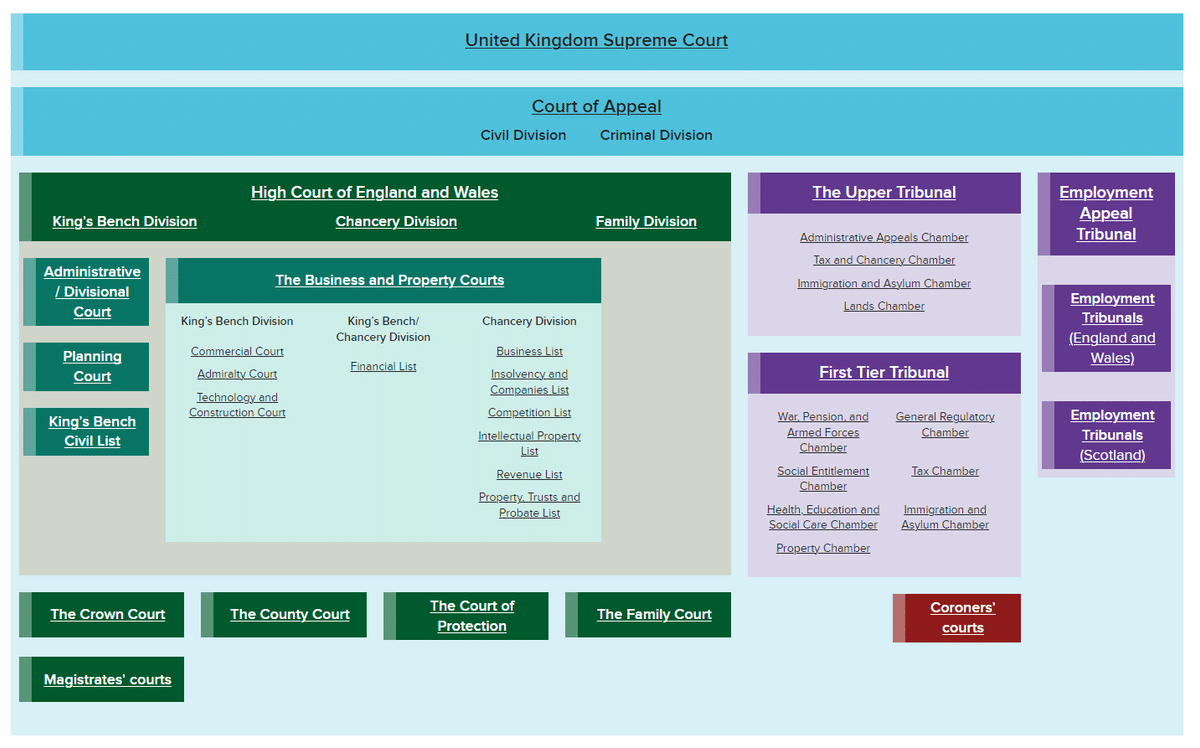

こちらは、Courts and Tribunals Judiciary(日本でいう行政組織としての最高裁判所)のサイトをスクショしたものです。

分かりにくいですね、、。

民事に関しては、ざっくり、次のような序列にあると覚えておけばいいかなと思います。

① UK Supreme Court(最高裁判所)

② Court of Appeal(控訴裁判所)

③ High Court of England and Wales(高等裁判所)

④ County Court(カウンティ裁判所)

また、イギリスには多数の審判所(Tribunal)が設置されています。労働審判所(Employment Tribunal)などが代表的です。上記の裁判所の序列と統一的に理解するならば、おおよそ次のようになるでしょうか。

① UK Supreme Court(最高裁判所)

② Court of Appeal(控訴裁判所)

③ Upper Tribunal(上級審判所)

④ First Tier Tribunal(一次審判所)

上級裁判所の先例の下級裁判所への拘束力(民事)

① 最高裁判所

最上位の裁判所ですので、ルールはシンプルです。他の裁判所及び過去の最高裁判所の先例に一切拘束されません。

② 控訴裁判所

本件の争点です。後述します。

③ 高等裁判所

上位にある最高裁判所、控訴裁判所の先例に拘束されます。他の高等裁判所の先例に拘束されるのか否かは、第一審としての高等裁判所なのか、控訴審としての高等裁判所なのか、また、裁判を担当する裁判官が単独か複数かによって、微妙に異なります。

④ カウンティ裁判所

上位にある裁判所(最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所)の先例に拘束されます。また、他のカウンティ裁判所の先例には拘束されません。

事案の概要

本件では、事例はあまり重要ではないと思うので、ざっくり書きます。

控訴人(Young)は、雇用主である被控訴人(Bristol Aeroplane)の作業場での業務で負傷しました。控訴人は、労災法(*3)に従って補償を受けたものの、かかる事故は、被控訴人が職場を安全に保つ法的義務を怠ったためであるとして、被控訴人に損害賠償請求を行いました。

これに対して、被控訴人は、控訴人は既に補償を受けており、もはや損害賠償請求はできないと反論し、労働審判所は控訴裁判所の先例(*4)に依拠して、被控訴人の反論を認めました。

そこで、控訴人が控訴したのが本件です。

争点:控訴裁判所は自身の先例にいかなる場合にも拘束されるのか?

書いたとおりですね。

さっそく、結論を見てみましょう。

裁判所の判断

控訴裁判所は、次のように判断しました。

控訴裁判所は、原則として、過去の控訴裁判所の判決に拘束される。

ただし、次の場合には、この限りではない。

① 二つの相反する判決があるとき

② 当該判決が明示的又は黙示的に最高裁判所によって変更されているとき

③ 当該判決がper incuriamである、すなわち、適用法令に見落としがあるとき

考察

この判決に関しては考察というよりも、控訴裁判所がルールを定立したのだから、それに従って控訴審を戦わなければならないよね、というのが実務家の姿勢かなと思います。

日本における「裁判例」の扱い

日本では、最高裁の「判例」と下級裁判所の「裁判例」が明確に区別されています。全ての下級裁判所は、「判例」に従って判決を下さなければならず、下級裁判所の裁判官は(そして、実務家としても)、判例を法令に類するものと認識しているはずです。

他方で、「裁判例」の影響は限定的です。よっぽど著名な裁判例を除き、裁判官の多くは、事前に裁判例を調べることはあっても、それに従って判決を書くという意識を持っていないと聞きます。裁判例は「同僚の意見」に過ぎないと言い切っている裁判官の意見も聞いたことがあります。

実際、ぼくもたまに高裁の判例を訴状や準備書面で引用しますが、それが裁判官に響いたなあという経験は無いです。(ぼくの書面がそもそもダメだった可能性も無きにしも非ずですが。)

でも、ぼくは、先例のうち「判例」のみが法源として機能する日本の法制度に特段の不満はありません。なんて言ったって、日本はシビル・ローを起源の一つに持つ制定法主義の国です。過去の事例がどうであれ、制定法の解釈適用によって、妥当な結論を主張すればいいのですから。

コモン・ローの不確実性(uncertainty)

しかし、イギリスのようにコモン・ロー、すなわち、先例法主義を根本に置いている国では話が別です。先例は膨大で、制定法のように容易に特定できるものではありません。

今日では、イギリスもEU加盟の時期を経て、制定法が十分に整備されており(*5)、不意打ちのリスクは減っているかもしれません。しかし、制定法のカバーしない範囲で万が一「先例」が見つかったときのインパクトは、尋常ではありません。まさに、それまで知らなかったルールが否応なしに適用されるからです。

Westlawなどで大量の先例を一気に検索できる現在ならまだしも、紙媒体に頼っていた時代はどうだったのでしょう。どこに地雷のごとき先例が埋まっているか分からないですよね。その意味で、コモン・ローにおける先例法主義は、不確実であるという批判を受けています。

今回の件に戻ると、本判決は、最高裁判所の先例に従う限りで、控訴裁判所の判決に柔軟性を与えるものです。特に、その先例がper incuriamのような爆弾であったときに、危うく負傷しそうな当事者に救いの手を差し伸べるものなのかなと思っています。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

【注釈】

*1 Young v Bristol Aeroplane Company, Limited [1944] KB 718

*2 正確には、イングランド・ウェールズの管轄における裁判所。これ以降、「イギリス」と述べられている場合は、「イングランド・ウェールズ」を指すものとご理解ください。

*3 多分、Workman’s Compensation Act 1925だと思います。

*4 Perkins v Hugh Stevenson & Sons, Ld. [1940] 1 KB 56

*5 制定法は、先例に優先します。

免責事項:

このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

X(Twitter)もやっています。

こちらから、フォローお願いします!

英国法の重要な判例、興味深い判例を紹介しています。

よければ、ご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?