*超考察・村上春樹作品における"名前"の法則

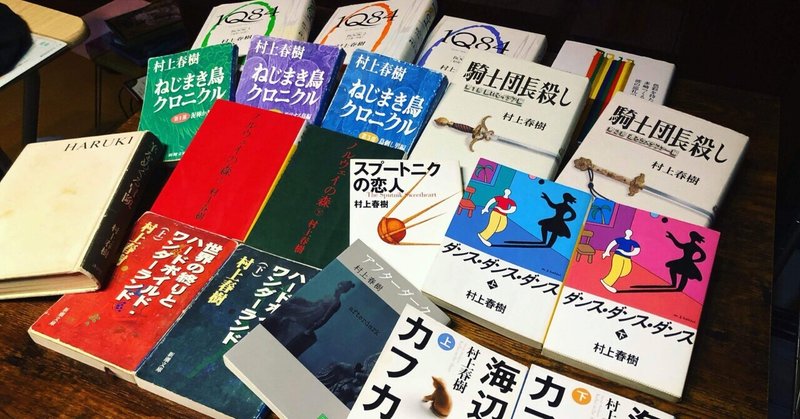

村上春樹作品を一通り全部読んで来て、見えてきた村上春樹作品の登場人物の名前に関する法則と考察です。

また、作品ごとに

・僕三部作や「世界の終り〜」までの名前を持たない小説の作品群

・「ノルウェイの森」「国境の南・太陽の西」「色彩を持たない多崎つくる〜」など、だいたい名前が付いてる作品群(名前を持っていない人もいる)

・「ねじまき鳥クロニクル」「1Q84」の緻密にまでほぼ全ての人物に名前が付いてる作品

・そして、「街とその不確かな壁」という、第一部、第三部に名前の付く人物がいなくて、第二部に名前の付く人物がいるという、"不確かな"作品

というふうに、名前に関して作品の種類が明確に分かれていて、何か村上春樹さんが作品を作る上で名前に関して明確に意図しているものが感じられます。

名前は人物の存在の固定と役割を示し、

・僕四部作で、主人公に名前が付いてないのは、社会での現在位置や役割を模索している暗喩?

・作品が名前のない人物の作品から、名前のある人物の作品となったのは、村上春樹さんが「デタッチメント」(社会との関わりのなさ)から「コミットメント」(関わりの必要性)へと作品やテーマがシフトしていったから?

・「街とその不確かな街」で、名前を持たない、ぼくときみ、コーヒーショップの女性、イエローサブマリンの少年、と名前を持つ第二部の人たち、と明確に分けているのは「コミットメント」から「デタッチメント」への回帰で、村上春樹さんにとっての極々個人的な私小説で、ある種の終活?

など、"名前"を切り口に村上春樹作品を読んでみるとかなり面白いです。

以下↓↓、村上春樹作品の登場人物の名前の役割と傾向』を箇条書き的な感じで書き出して洗い出した感じす。

あくまで、自分が読んで見えてきた傾向の個人的解釈や考察ですが、もし、いやそうじゃないだろとか、これはこうなんなんじゃない?とかあったらコメントくれると嬉しいです。

********************

*超考察・村上春樹作品における"名前"の法則

・名前を持たない主人公たち、「ex.僕三部作の僕、短編の主人公たち、世界の終りや街と〜の私など」

⇒自己の存在の揺らぎの表現、社会の中で役割がはっきりしていない事のもどかしさの暗喩、名前がないことにより読み手が、"僕"へ感情移入しやすくなる工夫がされている

・渡辺昇

⇒記号としての名前、現実にいる人物の象徴、星新一作品におけるN氏F氏みたいな感じ。

名付けを出来なかった村上春樹が名付けを出来るようになった記念的、功労者的な名前

・直子

⇒渡辺昇の以前には名前を持った人物は居ないというけれど、唯一の例外。氏にとっての思い人の象徴?

・小林緑、五反田くん、ユキ、笠"原"メイ、すみれ、中"田"さん、星"野"さん、大"島"さん、黒"埜"恵理、木元沙羅、柚、小"松"祐二、深田絵里子、田丸、秋川まりえ、大木、小松、添田さん、etc

⇒主人公を補佐し、助けてくれる人物には、自然物、緑のイメージの付く名前になっている。異界に行きがちな主人公を現実に結び付けてくれる存在?

"村上春樹"っていう自然物や緑をイメージさせる名前との親和性?

・鼠、羊男、牛河、カフカ君(カフカはチェコ語でカラス)≒カラスと呼ばれる少年、笠原メイ、メイ(ダンス)、など動物の名前が入ったり、動物を連想させる登場人物、『羊』や『猫たち』、『リトル・"ピープル"』『ねじまき"鳥"』

⇒物語上におけるトリックスター、影で暗躍したり、物語に変化をもたらす存在、影から物語を支えている、「海辺のカフカ」はトリックスターが主人公のお話

・キー人物、ラスボス的存在:綿谷昇(綿→白)、髪が"白く"なってしまったミュウ、白川、佐"伯"さん、"免色"さん、白根柚木(シロ)、"白い"スバルフォレスターの男≒顔の"ない"男

⇒村上春樹にとって、白や空白は恐怖や喪失の恐れの暗喩として描いている?、物語で主人公と対峙してたり、心に一種の闇/病みを抱える存在として描かれる事が多い

・次世代の存在、コルシカ、青豆、天吾、多崎つくる、小径、室(むろ)、子易 森、

⇒不思議な名前が多い、一般的ではない名前、個人的に解釈がまだあまり進んでいない

恩寵や希望として何かを示している名前?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?