【八人のアダム】 1-6 嫉妬

こうしてピップはシティ軍所属のスターエンジニアという形で、ギャランシティの市民となった。また、シティの職員という形になるため、無償で市所有のアパートの一室を借り受けることができた。

仕事においては、はじめは警備用の自律式スターズの整備などを受け持っていたが、次第にその仕事の的確さが認められるようになり、軍の根幹に関わる有人戦闘用スターズのメンテナンスや改造なども任されるようになっていった。

また、移民申請の審査時にピップが修理したモルゴンは、そのままピップに支給されることになった。

二年以上のほとんどの時間、各地を放浪する日々を送ってきたピップは、定住して仕事を持つ暮らしをすることの落ち着きと安らぎを知った。

同時に、祖父アダム探しが進まないことへの焦りもあった。

ピップは悩んだ末に、自分が祖父を探していることをサイモンに相談した。

祖父がアダム博士であることを誰かに言うのは、<別れの日>以後は初めてのことだった。

サイモンは驚いた表情をして、ピップにこう言った。

「君の力になりたいとは思うが、シティとしてそれに協力するためには、ギャランさんにも報告をして許可を得る必要がある。そして、君がアダム博士の孫であることは、おそらく他の者も知ることになる。それでもいいのか?」

ピップはうなずいた。

「私は以前から、ときどきここへくるんだ」

サイモンはスクラップ場をみながら、ポツリと言った。

「どうしてですか?」

「なんだろう、落ち着くのでね」

「スターズがお好きなのですか?」

そう言われてサイモンは笑った。

「そういう感情はないな。私は君のように、スターズに特に思い入れはない。機械に興奮するタチでもない。ただの道具だと思っているよ」

「はあ」

「多分、似ているせいだろうな。昔、私たちがいたところに」

ピップは何を言えば良いのかわからなかった。

<私たち>というのはおそらくギャランとサイモンのことなのだろう。

この時のサイモンの言葉の意味をピップが理解するのは、ずっと先のことになる。

「行こうか」

サイモンはそれ以上何も言わずに、ピップを再びバイク型のスターズの後部席に乗せて、走り出した。

そのころ、ミラーは仲間と口論していた。

「おい、ミラー、なんてことすんだよ。サイモンさんに見られちまったぞ」

「あの人ににらまれちまったら、俺たちここで住めなくなっちまう!」

ミラーは弁解した。

「だ、大丈夫だ。ギャラン様もサイモンさんも、大抵のことは一度は必ず許してくれるんだ。だから、きっと大丈夫」

「クソ、もう、お前とは付き合ってらんねえ。せっかく軍に口を聞いてもらおうと思っていたのによ」

「行こうぜ」

そういって仲間たちは去っていってしまった。

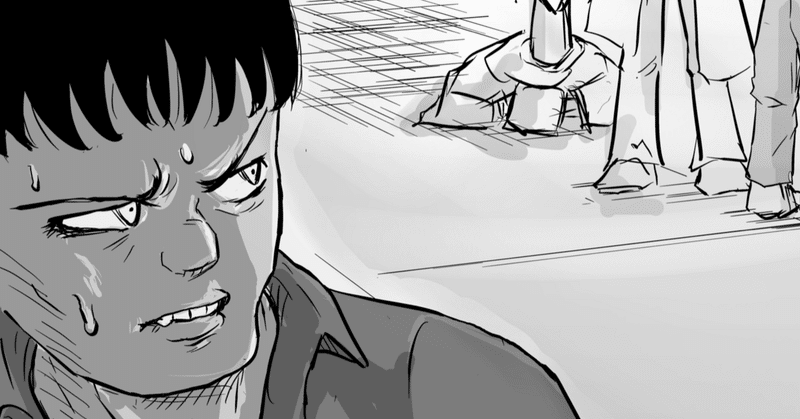

ミラーは地面にペンチを投げ捨てた。

「くそっ!」

(あのガキがきてから、おかしくなっちまった)

これまで、ギャランシティのスターエンジニアといえばミラーだった。ギャランもサイモンも、ギャランシティ誕生時からの仲間である自分を頼って、さまざまな仕事を任せてくれた。そのことはミラーの誇りであった。

それにも関わらず、最近二人はミラーよりもピップを信頼するようになっている気がするのだ。そして先日、ギャランの専用スターズである<メタルギャラン>の整備すら、ピップに任された。

ミラーにとってこれは衝撃であった。

(メタルギャランはずっと俺が見てきたんだ。それを、あんな若造が)

ピップはたしかに優秀だ。だが、若すぎるし経験が少ない。

戦時中、厳しい親方のもとで軍用スターズのメカニックとして経験を積んだミラーにしてみれば、「アダム博士の孫」という恵まれた環境で学べたであろうピップがどうしても気に食わなかった。

そして何より、自分は免許を持つ正式なスターエンジニアではないということが、ミラーの劣等感を刺激した。

実はミラーは、過去に何度かスターエンジニアの試験を受けたのだが、いずれも不合格となっていた。

そのことはギャランとサイモンにも正直に伝えているが、スターズのメカニックとしての実務経験を買われて、ギャランシティにおいては「主任スターエンジニア」としての立場を与えられてきた。

しかし、正式なスターエンジニアの免許を持つというピップがきてから、ミラーの立場は揺らぎつつある。

ミラーは嫌がらせをして、なんとかピップを追い出そうとしていた。

だが、こうしてサイモンに釘を刺されてしまった以上、もはや仕事で見返すしかない。

(戦場にいたこともないガキに、なめられてたまるかよ)

そう意気込んでいると、ミラーの携帯電話から着信音が流れた。

液晶に表示された発信者はサイモンだった。

先ほどの件でなにかあるのだろうかと一瞬怯えたが、ミラーはすぐに応答した。

「はい! ミラーです!」

「サイモンだ。ミラー、これから第三格納庫へ来てくれないか」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?