【八人のアダム】 1-10 アダムとの思い出

シティで爆発音がした時から、数時間前。

ピップが第三格納庫を後にした時のことである。

まだ時刻は昼過ぎであり、ピップはこのまま真っ直ぐ家に帰る気にもなれなかった。気分が晴れないのを感じたが、その正体が掴めない。

(そういえば、気分が落ち着かない時はひとまず掃除をしなさい、というのがアダムじいちゃんの教えだったな)

そこで、ピップは当初の目的通り、自分のモルゴンの整備をすることに決めた。ピップは徒歩で第一倉庫に向かった。

第一格納庫の奥で、モルゴンは静かにたたずんでいた。ギャランシティで働くきっかけになった、大切なスターズである。

ピップはまず、先日の遠征でモルゴンについた砂やよごれを丁寧に洗い落とした。

次に、コックピットの中を掃除した。簡易食料などの備品も遠征で消費していた分を補充しておいた。

それから、主要な関節部に機械油を差し、各動作を確認し、いくつかのプログラムの修正を行った。

最後に、新しいスターバッテリーを装填し、予備のスターバッテリーも格納した。

すっかりキレイになったモルゴンは、笑っているようにも見えた。

「機械にも感情があるんだ」とアダムはよく言っていたものだ。

ピップは「じいちゃん、それはさすがにないよ」と否定したが、そういうこともあるのかもしれない、とピップも思うようになったのは、このモルゴンと出会ってからかもしれない。

(こないだは良い動きをしてくれたよ、相棒。おかげで命拾いをした)

全ての整備が終わると、ピップはモルゴンをねぎらうように、そのボディをポンと叩いた。

ピップはモルゴンの整備を終えて、アパートへの帰路についた。

すでに日暮れ時であり、ピップは夕焼けが照らすギャランシティの舗装された歩道を歩いていた。今日も街の至る所で工事が行われている。住居、店舗、道路が出来上がってゆく。道路を行き交うスターズも、ピップがきた頃よりも量も種類も増している気がした。シティが再生し、発展していくことをピップは感じた。

モルゴンの清掃と整備に集中したことで幾分か気分は落ち着き、ピップは自分の中の疑念の中心と向き合っていた。

(あの巨大なスターズは、本当にアダムじいちゃんの作ったスターズだろうか?)

そのことが、どうしても信じられなかった。

アダム博士、本名はアダム=アルファード。

ログディス博士とともにスターエネルギーの発見者として知られ、その発見は世界のエネルギー産業に革命を起こしたことから、「歴史上、最も偉大な科学者」とも称される。

ピップにとって、アダムは祖父であり、師であり、六歳以降は育ての親でもあった。

ピップは兄弟のいない一人っ子である。

自然に恵まれた山河の美しい街で生まれ育ち、両親の愛情を一身に受けて、穏やかに暮らしていた。祖父アダムの存在は聞かされていたが、実際に会った記憶はピップにはほとんどなかった。

その生活が一変したのは六歳のときである。

テロに巻き込まれ、両親を亡くしたのだ。

身寄りのないピップを、すでに妻も亡く、独り身であった祖父アダムが引き取ることになった。

その頃のアダムは、医療向けのスターズをおもに製作する世界有数のメーカー「アダムカンパニー」の創業者兼、CEOという立場であった。

ピップはこれまで面識のなかった祖父と、大都会で暮らすことになった。

このときのピップは、両親を失ったショックにより、心因性の失声状態にあったという。ピップはこの頃の記憶がほとんどなく、あとからアダムに聞いた話では、以下のようなことがあったらしい。

アダムはピップとコミュニケーションを取ろうとしたが、ピップはどんな言葉にも反応を示すことがなかった。何人かのカウンセラーにピップを診てもらったものの、ピップは「外世界への窓を完全に閉じている状態」であり、「人間を無視して拒否することで、自分を保っている状態」であるとの見立てだった。さまざまな治療を行なったものの、症状に改善の兆しはなかった。

ある日アダムは、ピップが人間には反応をしないものの、スターズなどの機械に対しては、わずかに関心を示していることに気がついた。

アダムは自分からピップに何かをしようとすることはやめた。

職場に連れて行き、電動のおもちゃをピップの横に置いて、自分はそのそばで、通常通りに仕事をすることにした。

それから数ヶ月が経過した。

あるとき、アダムが仕事をしていると、アダムはピップに服の袖を引っ張られていることに気がついた。ピップはおもちゃを指差した。どうやら、ピップはそのおもちゃを落として壊してしまったらしい。それはピップのお気に入りの、ロボット型のおもちゃであった。

アダムはピップに、そのおもちゃを分解し、修理してゆく過程を見せた。

普段はアダムの方を見ようともしないピップが、じっとそれを見ていた。

破損していたパーツを取りかえ、最後にケーブルを接続するとき、アダムはピップの手をそっと取った。

「ピップ、ここを繋いでみるんだ」

そのとき、ピップははじめてアダムの言うことを聞いた、らしい。

ピップはおそるおそるケーブルを手に取ると、コネクタに接続した。そしてアダムは電源ボタンを押してみるようにピップに促した。ピップは電源ボタンを押した。

そして、そのおもちゃが再起動したとき、ピップはアダムの前ではじめて「きゃあ」と声を発したという。

それは、驚きのような、歓声のような、言葉にならない声であったそうだ。

それ以来、アダムはピップにスターズなど機械の修理をさせてみるようになった。

はじめは、単純なパーツを交換するだけのような、極めてかんたんな修理を任せた。そして、ゆっくりと修理の難易度を上げていった。

あるとき、ついに、ピップは自分からアダムに声をかけてきた。

「教えて」と。

「多分、あのときピップも再起動した」

のちに、アダムはビールを飲みながらピップにそう語った。この出来事はアダムにとってよほど印象深かったらしく、酔っ払うと上機嫌で何度も同じ話をした。それを聞いたピップは「じいちゃん、俺はスターズじゃないぜ」と笑うのだった。

このようにして、ピップの心の窓は、少しずつ開いていった。

そして、通常の生活が送れる状態になってからも、ピップは時間を見つけてはアダムの職場に通いつめた。

アダムの背中を見ながら、ピップはスターズに関するあらゆることを学んだ。

アダムは大会社のCEOという立場でありながら、徹底的に現場の人であり、理論よりも手を動かすことを好んだ。どれだけ会社が大きくなっても、アダムカンパニーの基本は町工場であり、自分は一人のメカニックであろうとした。

そして、現場においては、誰に対しても対等に意見を交わし合った。それは入社したばかりの新人でも、経験豊富なベテランでも、まだ幼いピップに対してさえも、同じだった。

アダムカンパニーには、祖父アダムをはじめ、世界トップレベルの科学者や技術者が揃っていた。ピップは彼らを見て、学び、真似をし、憧れた。

そして、恐るべきスピードでスターエネルギーやスターズの知識を学習していった。

だが、ピップが祖父と暮らしていたのは十三歳の頃までである。

ドルグ帝国と連合国の戦争の激化に伴い、アダムはピップだけを疎開させると決めた。ピップは全力で抵抗した。

涙を流し、「どうして自分を一人にするのか」と祖父に食ってかかった。

だが、アダムはピップに残ることを許さなかった。アダムには珍しく、それは対話ではなく、命令だった。

「なら、俺は勉強してスターエンジニアの資格をとる。そしてじいちゃんの会社にスターエンジニアとして入る。それなら文句はないよな」

別れの時、ピップはアダムに宣言した。

アダムは無言でうなずき、力強くピップを抱きしめた。それは二人が実際に顔を合わせた最後となった。

その後、ピップは、アダムとネットワーク通信を介したメッセージや動画でしか話していない。そして、<別れの日>の半年ほど前からは、そういった通信もできないほど、戦争はさらに激化していた。

日が落ちたギャランシティを歩きながら、ピップは考える。

(じいちゃんは、軍事用スターズを作ることだけは絶対に拒んでいた。どれだけ金を積まれても、圧力をかけられても、それだけは受け入れなかった)

「でも」

とピップは立ちどまり、つぶやいた。

「でも、じいちゃんはそれ以上に、戦争を心の底から憎んでいた」

ピップは戦争のニュースを見たときの、アダムの尋常ではない目つきを思い出す。それはごく一瞬しか現れないが、燃えるような、凍えるような、恐ろしい目であった。

(俺は、十三歳の時に離れてから、じいちゃんが何を作っていたのか知らない。あの終わりの見えない戦争を終わらせるために、じいちゃんが軍事用スターズを作る可能性もあるのかもしれない。そうと決めたら、じいちゃんは徹底的にやる人だ)

そうして、祖父アダムは<アダムシリーズ>というものを作ったのだろうか?

それが、あの巨大な蜘蛛のようなスターズなのだろうか……。

<別れの日>、疎開していたピップの暮らす田舎町には<白い穴>による被害はなかったが、ピップは移動可能なスターズを無理やり調達すると、アダムがいるはずの都市へと、ほとんど不眠不休で向かった。

だが、三日ほどをかけて到着したその都市のあった場所は、途方もなく巨大なクレーターとなっていた。アダムカンパニーの本社も、アダムと暮らした家も、通っていた学校も、街も、すべてが消え失せていた。

ピップは泣いた。声をあげて泣いた。どれだけ泣き続けたかわからない。

だが、涙が枯れ果てたとき、理由もなく、アダムはまだどこかで生きているような予感がした。

「あのじいちゃんが死ぬわけがない」

ピップは泣きすぎてガラガラになった声でつぶやいた。

「じいちゃんを、探し出そう」

ピップはその思いだけで、この二年あまりを生き抜いてきた。

だが、あてもなく祖父を探す生活で、心身ともに疲弊していることも確かだった。そんな折にギャランシティにたどり着き、今の住まいと仕事を得たのだ。

ギャランシティを悪いシティであるとは、ピップは思わない。

市長のギャラン=ドゥは、強い求心力と統率力を持つカリスマであり、参謀のサイモンは極めて優秀だ。シティの治安はそれなりに保たれているし、このまま産業が順調に発展してゆけば、住民の生活水準はより良くなってゆくだろう。そして、この二人が自分に期待をかけてくれているのも感じる。

(このまま、ギャランシティで、スターエンジニアとして生きてゆこうか)

そう思うこともある。

だが、ギャランシティは軍事力の強化を大方針としている。

ピップに求められるのは、採掘により得たスターズの整備と強化であり、ゆくゆくは軍用スターズの生産であることは明らかであった。

ピップは、スターズの整備や修理、改良をすること自体はこの上なく好きだが、戦争の道具を作りたいわけではない。自分が戦いを好きではないことは、先日のウィークシティとの戦闘で痛感している。

ピップは、祖父アダムの企業<アダムカンパニー>が医療用のスターズを開発していたように、人を傷つけるためのスターズではなく、人の生活に寄り添うようなスターズが作りたかった。

もし、あの巨大な蜘蛛のような自律式スターズの担当となれば、もう、そこへ戻ることはできないような気がした。だが、ギャラン直々の依頼を断ったとき、ギャランシティにおいて自分の居場所はあるのだろうか。

考えているうちに、いつしか陽は沈み、夜になっていた。

ピップは歩き疲れて、アパートに到着した。

部屋に入り、電気をつけると、真っ先にシャワーを浴びた。

そして、シャワーを浴びながら、祖父を思い出して泣いた。

(じいちゃんに会いたい。じいちゃんと話をしたい)

ピップは心から思った。

長い時間シャワーを浴びていたが、ようやっと浴室から出てくると、ピップは頭と体を拭いて、水を飲んだ。

(今日は、色々あって疲れた。もう、寝てしまおう)

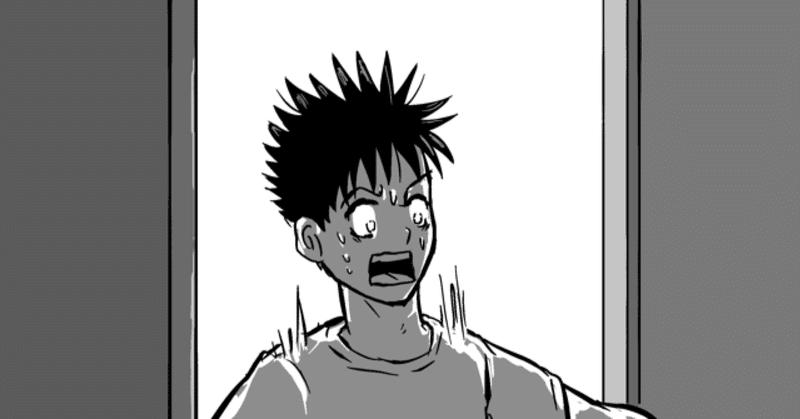

そう思い、寝室のドアを開けたときである。

誰もいないはずの寝室に、一人の子どもが立って、ピップを見つめていた。

「……ッッ!!」

心臓が口から飛び出るかと思うほど、ピップは驚いた。驚きすぎて声すら出なかった。

そのこどもはにっこりと笑って、言った。

「はじめまして。ぼくの名前はラムダです」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?