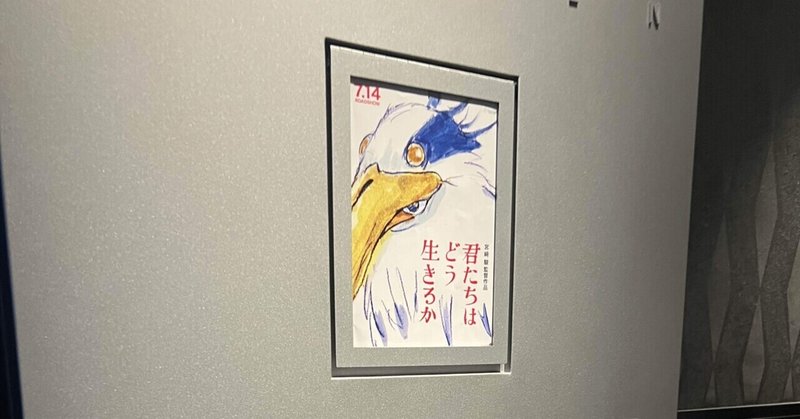

「君たちはどう生きるか」観た!

※感想です!ネタバレあります!

せっかくなので映画館やらジブリ作品との付き合い方からゆるゆると書いていこうと思う。

初めてジブリ作品を映画館で観た。昔から映画館というのは小さい頃は好きなアニメシリーズ、少し大きくなると特撮か、親の観るハリポタを観に行く場所ということになんとなくなっていたので他のを観に行く習慣というのがあまり無かった。

高校生の頃に当時の彼女と「P.S. I love you」というヒラリー・スワンク主演でジェラルド・バトラーや海外ドラマの「フレンズ」でフィービー役だったリサ・クドローなども出演していた作品を観に行ったのを覚えている。

そんなに数を見ていないせいもあると思うけどこれはラブロマンス系では今でも1番好きな作品になっている。

映画館で観ていた特撮がほぼゴジラと仮面ライダーだった自分はゴジラが下火になり、仮面ライダーにわざわざ映画を観に行くほどの熱が薄れてくると共に映画館に行くということへの執着というか興味があまり起こらなくなっていた。

それでも映画館で観たいと思った作品が「踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツラを解放せよ!」だった。刑事ドラマ熱がちょうど盛り上がっていた頃だった。

それから随分時間が経って「シン・ゴジラ」を観に行った。その前にギャレス・エドワーズ監督の「GODZILLA」がやってたけどもエメゴジを食わず嫌いしていた自分はKOMの特報が入ったくらいでやっと観ることになる。

それから実写版とその後にやった劇場版「シティーハンター」や「シン・」シリーズはエヴァンゲリオン以外全て映画館で観たり、割と最近では習慣付いてきたように思う。

ジブリはと言えば、金曜ロードショーなどで見るばかりで特にレンタルすらしようと思ったことは無く、見れば面白いとは思うものの自分から進んで観ようとすることはあまりなかった。それでも「千と千尋の神隠し」は録画したものを何度か観ていた記憶があり、海上を走る線路などのシーンがとても好きだった。というかほぼそのシーンのために観ていたと言っても過言ではないように思う。

そして去年別れた元カノがジブリ好きだったのでジブリ美術館へ行った。アニメーションのいろいろな見せ方や資料などもあったりで良かったのと、一本だけ館内の劇場で見れる短編作品(「星をかった日」という作品だった)もとても良かった。機会があればまた観たいけど、1人で行くにはやや引ける。

といったところ。

一応、有名どころはだいたい見てる。もうだいぶ時間が経ってほとんど覚えてないみたいなのもあるけども。

では、そろそろ本題へ…。

まずは、良かった。

事前情報が一切無い状況というのはなかなか無いから体験として面白そうだなと思って観に行ったものの、直接的表現はなくともTwitterに漂っていたフワッとしたワードが所々脳裏に過ぎって真っさらな状況を楽しもうと思っていた自分にはノイズになってしまったことを少し後悔した。とは言え、その少ない情報の中に「鳥がキーワードっぽい」というものが無かったら観に行くまで達して無かった可能性を考えると致し方ない。初日に絶対観に行こうとしてたワケではなかったし。

この辺でノイズが起こって改めて言語化できた感覚があった。

自分はあまり人から勧められたものを素直に飲み込めない悪癖があるのだけど、恐らくネタバレ嫌いとも通ずるところある。

そして言葉として表現された感想を先に知ってしまうといざ自分が初めてその作品に触れた時にその言葉が脳裏に過ぎって一瞬現実に引き戻されるだけでなく、自分が感じたことがそれらの言葉と重なりがあった場合に(いやもしかしたら無くとも)そっち側に引っ張られてしまうその感覚に嫌悪感が生まれている。

レビュー等も一度自分の中で感想が出来上がっている作品のもの以外はなるべく見ないようにしている。もし偏っていた場合、やたら持ち上げられても酷評されていても十中八九引っ張られる。

さらに偏っていて酷評されていた場合、見たことない作品であれば間違いなく冷める。「酷評されているから観ない」という理屈じゃなく、観ようという気が失せてしまう。そして観たことのある作品、なんなら好意的に受け止めていた作品であったとしても必ずどこか冷めてしまう。酷評のその言葉が磁石のように自分の感想にノイズを差し、引き寄せて捻じ曲げてしまう。どこか自分の感想は異端のような気になっていく。ただ救いがあるのは酷評が目に入ってしまうように、反対意見も見つけることができるということだろうか。

友達や知り合いに勧められた場合だとどうしても勧められた文句通りに楽しまないといけない気になったり、そもそも“楽しまなければいけない”という感覚が作品を覆ってしまって触れること楽しむこと自体に義務感を覚えてしまう。

もしかしたら「これ一回触れてみたら?」とだけ言われたら割とすんなり受け入れられるのだろうかと思ったりもするけど、なんにせよこの感覚を文字に起こしてる今

なんてめんどくさい人間なんだ自分は。

と思っている。いやーめんどくさい。こんな人間と関わりたくないと思われても文句言えない。

あ、脱線してる。鷺…いや、君たちはどう生きるかの話。

前半はもしかしてファンタジーじゃないのかなー?と思ったけどちゃんとファンタジーだった。でそのファンタジーの“滲み”みたいなものが青鷺を通して徐々に広がっていく、現実的なものが薄れていく、現実感と非現実感の比重が入れ替わっていってキリコおばあちゃんとお母さんを探して見つけた塔に入り、入口が閉じる瞬間に現実から切り離されるまでのその過程と比重が変化していく演出がとても好みだった。

青鷺を鍵として、その働き方というか。主人公から見えている世界、そしてその主人公の世界だけども彼も知らないその瞬間の世界で青鷺がゆっくりと現実から引き剥がしていく。

恐らく塔の入口が閉じるあの瞬間までは主人公の世界は現実だったのだと思う。現実の中で非現実がどれだけ重みを付けてもあの年頃の主人公にとっては現実であるという見せ方がとても好きだった。しかし彼は自らの意思で理解して現実から非現実に足を踏み入れた。というその演出まで含めてとてもとても(以降繰り返し)笑。

「風切の7番!」で思わず吹き出しそうになった笑。

突然の鳥への解像度の上がり幅にホント、思わず風邪でも引くかと。心の中で「カ・ゼ・キ・リ・ノ・ナ・ナ・バ・ン!!!!」と叫びました。カモ類の図鑑で見たきりの(自分でもよく覚えてたなと)羽根に数字振ってあるやつ。

↑ある日の気の迷いでKindle版ダウンロードしたカモ図鑑(何故実物にしなかったのか)

だいたい映画の主だって気に入ったのはそんなところ。

ファンタジーが前面に出てきた後半からは「あーこれ三途の川系世界かなぁ」と船が沢山出てきた時点で想像できたし、

…できたしってこれなんか違う作品で見た記憶があるのが(紅の豚だっけ?ラピュタは団体じゃなかった記憶)。

Twitter見てるとちらほら他の作品のオマージュっぽい演出してるらしい…けど、はっきりそれっぽいと思ったのはこの船の団体くらい。あと後半はラスト記憶無くすあたりとか千と千尋っぽいなーと思ったくらい。

ラストの記憶云々に関してはそういうのとても好みなので何の文句も無いどころか「ありがとうございます」。忘れた頃に青鷺に関する何かが一瞬過ぎるシーンとかあったらご飯3合はいけた。のでスタッフロール後に1カットを待ってたんだけど特に無くて割とあっさり終わっちゃったなーという印象だった。なんなら主人公なんやかんや青鷺の能力継承するんかとずっと思ってた。

ヒロインに関してはまあ、いくら近い年齢の時とは言ってもお母さんがあんな風に接してくるのどうなん???自分は受け入れられる自信ないなぁと。そのロマンは、と言うかロマンだと言うのはわからなくは無いけどいや、ちょっと…。実の母親やぞ。まあ主人公はお母さんを早くに亡くしてしまってたからそうなんかな〜と思って観てた。

というかお母さんの妹の現お母さん(?)があのまま向こう側で産んでたらどうなってたのか全くわからなかった。なんか重要そうだけど具体的にどうなりそうなのか微塵もわからなかった。その影響か結局あの紙屑襲ってくるシーンが確かに主人公とお母さん(姉)の関係性だったりお母さん(姉)とお母さん(妹)の関係性を示してくれたことは良いとして、どうにもピンチ感が薄く感じた。もしお母さん(姉)が助けてくれなかったら、そこで産んでいたらどうなっていたのかが想像膨らますタネすらも与えられなかったことでちょっと自分の中で盛り上がりきれなかった。ちょっとこれは出来レース感じちゃったなと。

2回観たワケじゃないんで見逃したとかだったら恥ずかしい人だけど。

青鷺以外の鳥の描写は特に文句もなく。

ジブリだしこんなもんかなぁ?という感想。敵味方はっきりしないペリカンはよりリアルな描写で感情が見え難く得体の知れなさが出てて、人間に近しくなった敵キャラとして出てくるインコはより敵キャラっぽいデフォルメが掛かっててそれなりに感情の行き来が見えるようになってて、正直どっちも「キモいなぁ笑」とは思ったけど。

青鷺とペリカンのリアル寄り描写に関して「鳥好きでもない人から見た鳥ってこんなもんなんかなぁ?」とか思ってたり。実際ペリカンの本物はちょっと怖い笑。

クライマックス付近から出てくる上層階(?)光の通路とかその先のエデンの園的な場所とかの描写はまあそもそも三途の川の類似世界だと思ってたからそこまで突拍子もないとは思わず。ただあの光の通路は妙に宗教的だなーと思ったけど。なんでかはわからない。直感的にそう思った。なんでだろ?

クライマックスの積み木云々の話は創作する人や創作物全般の話っぽく感じた。

創作物って物凄い微妙なバランスの上に成り立っているという前提で。

あの世界そのものが叔父さんの創作物みたいなもの(って解釈してた)で、もうこれ以上自分では継ぎ足せないところにある。で跡を継いでくれる人が欲しいけど誰でも出来ることじゃない。それをあの作品では血縁で表現してたけど、多分、血縁も直接的な表現をしてないように思う。

もし直接的に血縁を表現しているのであれば父子、遠くてもお爺さんと孫の関係にしているような気がする。

記憶が薄れてるけど(笑)確か結構遠かったイメージ。いやそうでもなかったか??

あ、これ自信ない笑笑

あの辺、時間の経ち方が特殊だったんだっけか?お母さんが一度失踪して神隠しにあってかなり時間が経ってからそのままの姿で帰ってきてて、あのおじさんはお母さんのお父さんに当たるんだっけ???わかんなくなってきたぞ笑笑

ともかく一旦強引にいかせてもらおう笑笑

なんかアレ血縁がどーのって言うよりか、もっとミーム的なことを表現してたような気がして。

創作することに関しては割とハッキリ“血が通う人とそうじゃない人”が出るものなのではないかと。あのお爺さんと跡を託される主人公の間にあるものが表現してるのってただ“血縁者だから託したい”というより“血が通う相手だから可能性を託したい”ということなんじゃないだろうかとか。そんなことを思ってみたり。

あの作品が“跡を託すこと”と“跡を継ぐ事”をテーマにしているのは多分合ってるんじゃないかなぁ?と。さらに創作することも絡めてるのも合ってると思ってる。

そうだとしたら、の上で…

あのラストはさて託したと言えるのか??だと思う。

あれだけ主人公のための積み木を用意して手取り足取り教えたものの横からインコ王が余計なことをしたばかりに結局主人公は世界を創造する側にはならず、お爺さんが創ってバランスを保ってきたあの世界はあのまま終わりを迎える。結局主人公は積み木を一つも積むことは無かった。

なんなら創造する側にならなかったことであの世界での出来事全てを主人公はいずれ忘れてしまうという約束までされて終わっている。

あのお爺さんは主人公に何も託せなかったのだろうか??

自分は“そうだ”と言えると思う。あのお爺さんは主人公に何も託せなかったのだ。

いくら人生の先輩だからと手取り足取り教えたところで相手は恐らく多くを忘れてしまう。ましてや覚えて欲しかったことなど相手は知る由もない。直接言葉にしたところで創作に関わることにおいて全て言葉にすることにどこまで意味があるだろうか?では全て無駄だったのだろうか??

それは違うと思う。

主人公は拾ったから。誰に言われたでもなく、何かを見た、聞いたワケでもない。主人公は己の意思で落ちていた積み木を拾った。それを誰に言うでもなく、最後に青鷺に気付かれるまでは。

主人公はあの世界でいろいろなものを拾おうとしていた。その中で見ていた誰もが「拾わない方がいい」と言っていたように思う。それが結果的に良かったのか悪かったのか知る術はない。けれど「やめた方がいい」と言われたから主人公はその好奇心を抑えた。一つ拾うまでは。

大切なのは主人公が拾ったことその事だと思う。

恐らくその一つを主人公が拾ったことであのお爺さんは報われているような気がする。お爺さんの思い通りにはいかず、もちろんインコ王の思い通りにもいかず。あれはお爺さんの思い通りにいってはいけなかったのだと思う。それはつまり親にレールを引かれた子供の構図になるからだと。

違う。この作品のタイトルは「君たちはどう生きるか」だ。

主人公がこの先どうするかは主人公が決めることなんだと。誰が指図するでもなくレールを引くでもなく、主人公自らの意思で決めていく物語でなければならない。

でも結局全て忘れるのなら意味は無い??

違うと思う。主人公には積み木の魔力によって猶予があるからだ。主人公は積み木を持ってきた理由、経緯をいつか全て忘れてしまうだろう。けれど忘れるまでの間がある。出来る事がある。

例えばその積み木を持ってきた理由、経緯を全て書き記してもいい。自分にとってどういう物なのか書き起こしたっていい。その積み木を絵に描いて残してもいい。積み木を拾った場所やその世界での出来事を書くことも描くこともできる。さらに言えばそれを机の奥にしまって、忘れるまで放っておくこともできる。

これこそが「君たちはどう生きるか」にあたる箇所なんじゃないだろうか。

誰に何を言われたのでもなく、誰に何をされたのでもなく、君は(自分は)一体今までの人生で何を拾ってきたのか?それによってどうするのか??ここなんじゃないかと自分は思った。

いずれ全て忘れてしまうだろう。言われたこともされた事も、しかし拾ったことまでそのまま忘れてしまうのだろうか?

誰かに憧れたり、真似したいことができたり、学びたいことができたり、或いはなんとなく興味が出て触れてみたりしたその事を積み上げたものがあのバランスをギリギリで保っていた積み木なのではないだろうか??

だからこそ積み木を積むのは毎日一個ではなく3日に一個(うろ覚え笑)だったのではないだろうか??(もし3日に一個が合ってたらなんとなくだけど三日坊主にも通じそう)

創作そのものにおいても自分が拾ってきたものをあるバランスで(ある順序で)積んでいくというのは通じるものがあるように思う。

なーーーーんて言葉がポロポロ出てくるのをゆっくり時間かけて書き出してったので文章内に矛盾とかありそうなんですけどその辺は何卒お許しくだされ…。

約一週間かけました笑

久しぶりにこんな時間かけて文章書いた…。6000文字超えって、なんだ?青鷺の魔力か???

ここまでもし読んでくれている方がいらっしゃいましたら本当にありがとうございます!!こんな長い想像だか妄想だか怪しい文章を…感謝感謝です!!お疲れ様です!!

我ながら書き始めはこんなに長々と書くつもりは無かったんですけどねぇ…。いやぁ書いたな。

もしも、もしもこれを読んで映画を観に行こうと思ったなんて事があれば幸いです。行ったらイイね下さい(←おい)笑

それではこれを読んで頂いた全ての方にガリガリ君の当たりが出ますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?