女医が経験した無痛分娩。そもそも無痛分娩とは何ぞやという話から、体験談まで。

こんにちは。女医ワーママのあおです。

私は昨年、「無痛分娩」で第一子を出産しました。

日本でも無痛分娩の知名度は徐々に上がっていますが、まだ一般的とは言えません。「聞いたことはあるけれど、どんなものかイメージできない」「興味はあるけれど、なんだか怖そう」という方に向けて、この記事を書きました。

簡単ではありますが「無痛分娩とはなにか」「なにが問題で、なにがメリットなのか」「実際に受けてみてどうだったか」ということを紹介したいと思います。

なお、私自身は無痛分娩(産科麻酔)を専門とはしていません。ですのでここに書いた内容は私の経験ではなく、信頼できる情報をもとにしています。

①〜⑥は無痛分娩の概要や合併症などについて、⑦は私の体験を書いています。

体験談を読みたい!という方は⑦から覧ください。

①無痛分娩とはなにか

無痛分娩は、麻酔を用いることで痛みを少なくした分娩です。背中の神経をブロックして痛みを軽くすることが一般的です。「硬膜外麻酔」または「脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔」という方法が用いられます。

(「無痛分娩」とは / JALA無痛分娩関係学会・団体連絡協議会HPより)

その名の通り、無痛分娩は「痛みを軽減した」お産です。

あくまで「軽減」なので、完全に痛みがない(無痛)わけではありません。どちらかと言えば、”除痛分娩”という方が正しいかもしれません。

無痛分娩にはいくつかの方法がありますが、日本でよく行われているのは「硬膜外麻酔」という方法です。私自身も、この硬膜外麻酔による無痛分娩を行いました。

②なぜ出産は”痛い”のか

そもそも、なぜお産はあれほど痛いのでしょうか?

出産(分娩)の痛みは主に、子宮の収縮や子宮出口が引き伸ばされることによる刺激によって生じます。

いざ出産!となったとき、陣痛がおこります。陣痛は子宮の収縮です。収縮することによって、赤ちゃんを子宮の外へと押し出そうとします。また、それと同時に、子宮の出口(子宮口や会陰部)が引き延ばされます。

お産の痛みは、子宮やその出口が収縮したり、引き伸ばされることによって生じます。

③痛みは神経に支配されている

子宮や会陰部の刺激は、神経を通って脊髄、脳へと伝わります。

刺激が脳に伝わって初めて、”痛み”として認識します。

硬膜外麻酔による無痛分娩は脊髄に麻酔薬を投与することで、この神経伝達路をブロックします。

④どうやって麻酔をするのか

では実際に、どうやって神経の伝達をブロックするのでしょうか。

脊髄は、いくつかの「膜」で覆われています。

生卵を想像してみてください。黄身が脊髄。白身が脊髄の周りを満たしている脳脊髄液という液体です。その外側に薄皮があって、殻がありますね。殻を皮膚とすると、薄皮が脊髄を覆っている膜になります。

薄皮はいくつかの膜が重なってできています。その一つが「硬膜」です。

「硬膜外麻酔」とは「硬膜」の外側から麻酔薬を投与する方法です。

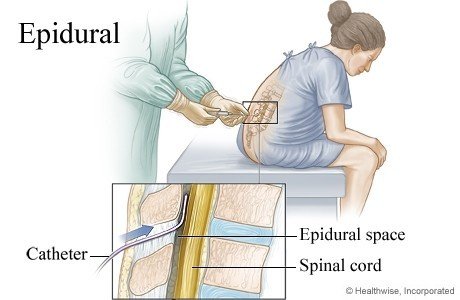

硬膜外麻酔は、脊椎の間から針を刺し、その針を通して細い管(カテーテル)を硬膜外腔に挿入します。その管を通して、麻酔薬が投与されます。

(http://lifemaideasyindia.blogspot.com/2017/11/epidural-anesthesia.html)

この図では座って麻酔をしていますが、日本では横向き(側臥位)で行うことが多いです。

⑤いつから麻酔ができるのか

無痛分娩の開始時期については、施設によって異なります。

また、24時間対応のところもあれば、平日日中のみ、あるいは計画分娩のみ、などの条件があるところもあります。

私が出産したところでは「陣痛間隔3〜5分以下、かつ子宮口4cm以上」というのがひとつの目安でした。

⑥無痛分娩の安全性

残念ながら、無痛分娩に関連した医療事故がいくつか報告されています。

▶︎ 母体(お母さん)への影響

無痛分娩中によく起こる副作用に、足がしびれる、尿が出せない、皮膚がかゆいなどがあります。ときどき起こる不具合として、分娩後の強い頭痛などがあります。とてもまれな不具合として、命にかかわるような状態(重度の低血圧、呼吸停止、重篤な不整脈)、長期におよぶ重い神経障害などがあります。

(「無痛分娩のメリット・デメリット」 / JALA無痛分娩関係学会・団体連絡協議会HPより

命にかかわる不具合の原因として代表的なのが、「麻酔の効き過ぎ(高位脊髄くも膜下麻酔)」と「麻酔薬の中毒(局所麻酔薬中毒)」です。

(「無痛分娩の安全性」 / JALA無痛分娩関係学会・団体連絡協議会HPより)

残念ながら、注意深くチューブを入れる処置をしても、不適切な場所に入ってしまうことは完全に防ぎきれません。しかし、産婦さんの様子を注意深く観察しながら少しずつ薬剤を投与することで、重大な事態になる前にチューブが不適切な場所に入っていることに気づくことができます。また、万が一重大な状態になってしまったときに備えて、無痛分娩を行う施設には医療機器やトレーニングを受けたスタッフが配置がされている必要があります。

(「無痛分娩の安全性」 / JALA無痛分娩関係学会・団体連絡協議会HPより)

これらの合併症は、実際にどのくらいの割合で起こるのか、と問われると一言では言えません。(手元に具体的な数値を書いた資料があるのですが、その出典がわからなくなってしまい、こちらには載せません)

命に関わるような合併症や、神経損傷などの重篤な合併症の頻度は稀ですが、ゼロではありません。

医療行為である以上、100%安全はありえません。そのため、万が一の状況でも対処できるよう、無痛分娩を行う医療機関では施設やスタッフを整備し、いざと言う時に備えています。

▶︎ 胎児(赤ちゃん)への影響

背中の麻酔によって、お産の進みが悪くなったり、お母さんのいきむ力が弱くなることがあります。そのため、子宮収縮薬を使うことが増えたり、鉗子分娩・吸引分娩が増えることが知られています。

(「無痛分娩のメリット・デメリット」 / JALA無痛分娩関係学会・団体連絡協議会HPより)

無痛分娩によって、分娩時間が長くなったり、娩出の力が弱くなるため器具や薬剤によって分娩を助けることがあります。

一方で、赤ちゃんの状態(呼吸・循環)やその後の成長、授乳への影響はとても少ないとされています。

詳細は日本参加麻酔学会の無痛分娩Q&Aをご参照ください。

Q17. 硬膜外鎮痛を受けると赤ちゃんに影響はありませんか?

Q18. 硬膜外鎮痛は授乳に影響を与えますか?

⑦実際にやってみてどうだったか

お待たせしました。

実際に無痛分娩を行った経験、感想を書かせていただきます。

▶︎ 一言で言うと……

めっちゃ良かった!!!!!!!!

というのが感想です。

正直、無痛分娩でなければ出産できなかったと思いますし、無痛なしの出産は無理です。もう、絶対に無理です。

▶︎ 病院の選び方

最初から無痛分娩希望だったため、対応している産院を探しました。

一番重視したのは「無痛分娩を管理している麻酔科医が常駐(常勤)していること」でした。

医療行為である以上、常に診てもらえる医師がいることが、安全のためにも、そしてより良い除痛のためにも不可欠と考えました。

▶︎ 無痛分娩をするための準備

無痛分娩希望者は全員、事前に説明会に参加する必要がありました。その説明会では、無痛分娩を行う麻酔科医が麻酔についての説明を行いました。そこで無痛分娩を希望した妊婦は、麻酔科医との問診を行います。医学的に「無痛分娩を行っても問題ない / 適応がある」と判断されれば、無痛分娩可能、となりました。

▶︎ 出産当日〜陣痛から無痛分娩開始まで〜

産院の無痛分娩の開始基準は「陣痛間隔3〜5分以下、子宮口4cm以上開大」でした。計画分娩は行っておらず、陣痛が始まり、妊婦が希望し、上記の条件を満たしていれば、24時間いつでも無痛分娩をしてもらえることになっていました。

私の場合、夜8時に規則的な10分間隔の陣痛が始まりました。その後、深夜0時に5分間隔となったため、産院に行って入院となりました。その時点では子宮口は1cmしか開いていなかったため、無痛分娩は行えませんでした。それから10時間後、朝10時になってようやく4cm弱まで開いたため、無痛分娩開始となりました。

……気付かれたかと思いますが、陣発してから無痛分娩開始まで14時間かかりました(´Д`。)

陣痛はバンバンあるのに、子宮口が全然開かなかったんですよね(トホホ)。

こんなに子宮口って開かないものなのかー!!と嘆きながら、夜通し、痛みに耐えて頑張りました。

▶︎ 出産当日〜無痛分娩開始から出産まで〜

無痛分娩開始後、痛みは嘘のようになくなりました。それまでの痛みが10/10だとすると、麻酔開始後は10のうち1〜2くらいになっていました。

麻酔開始後、陣痛促進剤が始まりました。促進剤が投与されても痛みが1〜2程度になるように、麻酔科医が適宜、薬を調整してくださいました。

麻酔中は両足の力が入りにくくなったり、尿が出にくくなります。そのため、無痛分娩開始後は分娩室のベッドの上で過ごし、かつ、尿を出す管(バルンカテーテルなどと言われるもの)を入れられました。血圧を定期的に測定し、指先には酸素飽和度を測るモニターが装着されました。緊急事態に備えて食事は禁止。飲水のみ可能でした。(これは施設ごとに違うかもしれません)

麻酔開始から5時間後、子宮口が全開大になりました。さすがにこうなると痛みが強くなったのですが、それでも10のうち5くらいだったので、無痛分娩開始前と比べたら辛くありませんでした。いきむ感覚はしっかりあったので、特に器具などは使わず、そのまま分娩、出産となりました。

▶︎ 出産当日〜出産後〜

出産後、硬膜外麻酔は終了となり、硬膜外腔に入っていた細い管(カテーテル)は抜去されました。両足に力が入ること、自力でトイレに行けること、排尿があることを確認してから、病室に戻ることができました。病室に戻ったのは、麻酔薬を中止してから3時間後くらいだったと思います。

麻酔のおかげで、その日は後陣痛も会陰切開の傷もあまり痛くありませんでした。翌日には麻酔薬が完全に切れていたので、お腹もお股もかなり痛くてびっくりしたのを覚えています。

▶︎ 改めての感想

本当に、やってよかったと思います(2回目)。

一晩中、陣痛が辛くて眠れなかったのですが、無痛分娩が始まってから出産までの間、数時間ですが眠ることができました。このとき睡眠をとって、体力を少しでも回復できたおかげで、出産やその後の回復が早かったように思います。

ただ、誤算だったのは子宮口が開くまでに時間がかかったことでした。入院した時はすでに陣痛が5分間隔だったので、「病院についたら無痛してもらえる!」と思っていた私にとって、想定外の出来事でした(笑)

医療行為でもあるため、無痛分娩になれている麻酔科医が常に対応できる、という環境も、非常に心強かったです。薬の量や速度など、こまめに様子を見に来て調整してくださり、本当にいい”麻酔”をしてくださったと思います。同業者として、見習いたい点がたくさんあり、とても勉強になりました。

もし第二子を出産することがあれば(その予定はありませんが)迷わず無痛分娩を選択すると思います。

⑧終わりに

以上、少し長くなってしまいましたが、無痛分娩の説明と、私の体験をまとめてみました。

無痛分娩の対応をしている産院に通っていて、無痛分娩を検討されている方、もしくは気になっている方は、ぜひ一度、主治医と相談してみてください。

最後になりますが「痛みを感じなければお産ではない」というのは、私は嘘だと思います。鎮痛なしの分娩でも、無痛分娩でも、あるいは帝王切開でも、全てのお産は立派なお産です。無痛をしてもOK。しなくてもOK。医学的な理由で出来ないこともあります。あるいは、帝王切開になることもあります。それらも含めて、お産は大変で、命がけで行われるものです。そして医療従事者たちは日々、すべての出産が安全に、より良いものになるように努めています。

妊婦さんそれぞれ、納得のいく選択ができますよう。

この記事がなにかのお役に立てていれば幸いです。

無痛分娩について詳しく知りたい方はこちらをご参考ください

・無痛分娩Q&A / 日本産科麻酔学会

・無痛分娩関連情報 / JALA無痛分娩関係学会・団体連絡協議会

お心遣いありがとうございます。サポートは不要ですよ。気に入っていただけたら、いいねやコメントをいただけると、とても嬉しいです。