自分という演算装置に通すということ~企画メシ2021#3~

「企画する人を世の中に増やしたい」と願う主宰の阿部広太郎さん(コピーライター)と、企画することで道をつくろうとする企画生とともに学び合う連続講座。

#企画メシ 2021の第2回目の講義が7/17(土)にあった。

今回のテーマは「伝統の企画」。ライター/編集者として活躍されている九龍ジョーさんがゲスト講師をしてくださった。

昨日、阿部広太郎さん主宰「企画メシ」にゲスト講師として参加。Zoom越しだが(阿部さんとは対面)、グルグル渦巻く企画生の方々のエネルギーというか思念のようなものに触発され、エキサイティングな時間。私にとっても得るものが多かった。ありがとうございました。阿部さん、スタッフの方々にも感謝

— 九龍ジョー (@wannyan) July 18, 2021

その講義で最も私の心に刺さった言葉が、「自分という演算装置に通すこと」だった。

「伝統の企画」の課題

第1回目の講義同様、今回もまずは事前課題が出されていた。

『伝統芸能を調べて、あなたが見つけた魅力を説明してください。

※ヒントとして、九龍ジョーさんの著書を読み、YouTubeを見てぜひ参考に。人でもジャンルでも演目でもいい。』

この課題を見た時に、「正直、伝統芸能全然わからないし、どうしたものか。。」と思っていた。

ただ、以前noteにも書いた通り、「自分ならでの視点は必ず取り入れる」というスタンスで臨んだ。

まずは九龍さんのことを知るために、著書「伝統芸能の革命児たち」を読んだり、YouTubeの神田伯山さんとの対談動画を見たりしていった。

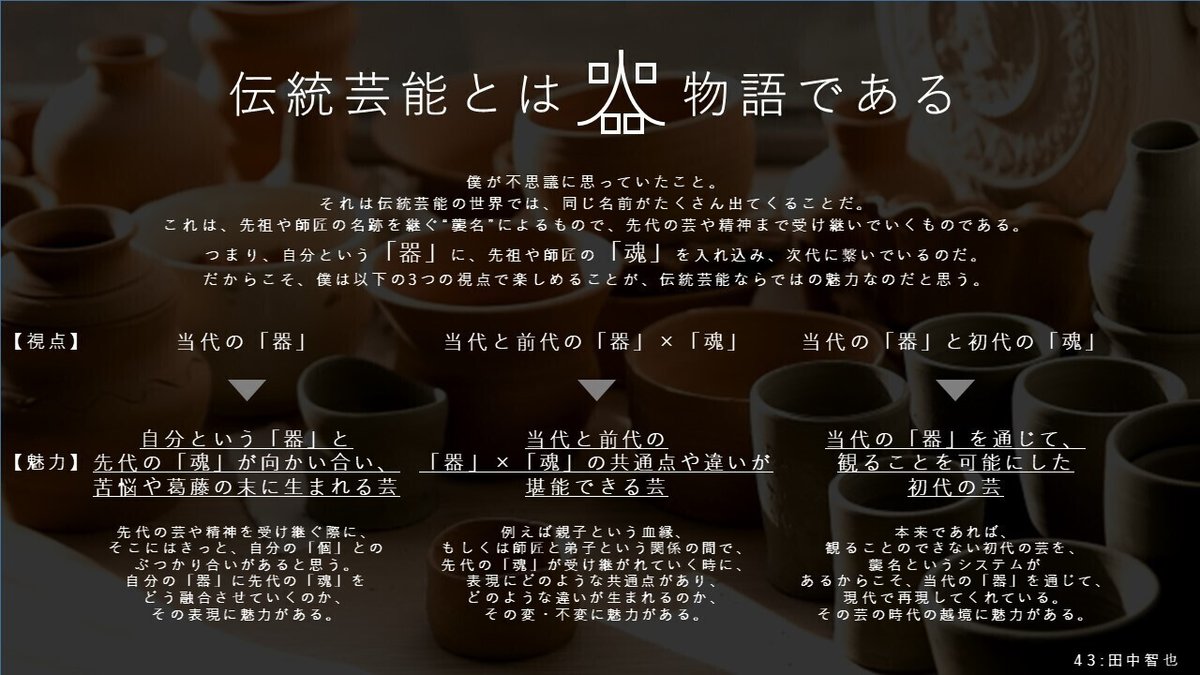

それらを参考にしながら、自分が昔から気になっていた「襲名」制度を起点に、「伝統芸能」の魅力を伝えたいと考えた。「襲名」が昔から気になっていた理由は、同じ名前なのに時代によって指している人が異なり、混乱するなと思っていたから。ただ、調べていくと、そこにこそ「伝統芸能」ならではの魅力が詰まっていると感じて、最終的にこのような形でまとめた。

自分のアウトプットのスカスカ感

ただ、まとめあげた時に、正直弱い印象は持っていた。そして、みんな(特に伝統芸能に直接触れにいった人)の作品を見た際に、明らかに見ごたえ/読みごたえの差を感じた。質量が全く違うと思った。自分のアウトプットのスカスカ感や引っかかりのなさが歴然だった。

『伝統芸能』自体に自分自身が直接触れず、誰かが編集した情報を頭だけにインプットして、アウトプットした結果、薄っぺらいものになってしまったと実感した。

自分の演算装置を通すということ

みんなの作品を見て、自分の作品の軽さを痛感していたところに、講義当日、九龍さんから「自分という演算機を使って、身体にインプットさせて、アウトプットすればいい。伝統芸能がたとえわからなくても、一度自分にぶつけてみればいい」と言われ、まさに自分が足りていなかったアクションを指摘されたと思った。

頭だけでなく、身体へもインプットさせて、全身でアウトプットしていかなければ、作品の質量に重みが乗らないと実感させられた。

企画メシでは、みんなの事前課題を見るときや当日の講義で、頭がグラっと揺すぶられる体験が多い。やっぱり、みんなの熱量がとても高くて、作品にも表れているからだと思う。グラっとくるときに得られる発見や気づきを大切にして、今後も楽しんで企画をしていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?