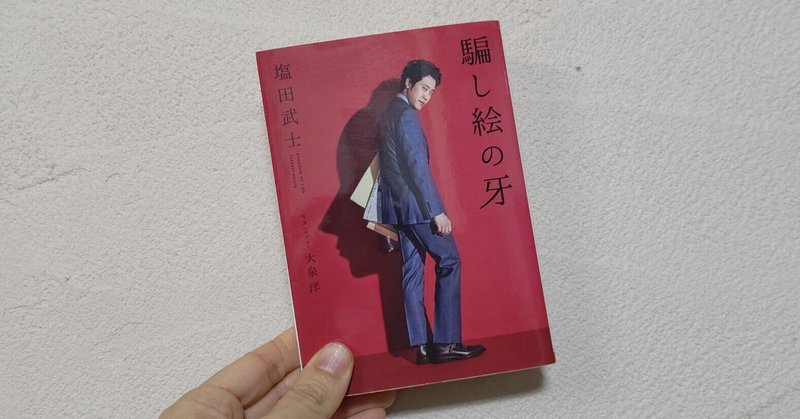

ふみサロ10月課題≪騙し絵の牙≫を読んで

2022年6月からエッセイ塾、ふみサロに参加しています。

早いもので、2年目になりました。

2年生ですね。

毎月課題本から得たインスピレーションをもとに800字程度のエッセイを書き、参加者同士で講評する。SNSで発信するまでが課題。

以下がエッセイ

大事な楽譜

ピアニストに限らず、音楽家にとって楽譜は大事な存在だ。どこかで聞いて気に入った曲も、楽譜が無ければ演奏できない。耳コピでなんとなくは分かっても、本当に曲を理解して演奏するためには、楽譜は欠かせない。しかし、どの出版社の楽譜を使うかも重要なポイントなのだ。同じ曲でも、校訂者の解釈により、音さえも違う場合がある。オタマジャクシ(音符)が並べられているだけのようだが、音と音をつなぐ線(スラー)、強弱、ペダルの位置が違うと、当然演奏にも違いが出る。

例えば、ベートーヴェンのピアノソナタを勉強するとき、小学生の頃は手に入りやすい日本の出版社の楽譜を使っていたが、大学では輸入版に買い換えるように先生に言われた。買い換えたのはドイツのヘンレ出版社の楽譜。原典版なのでベートーヴェンの書いたものに一番近いというのが理由だ。一冊が2センチ以上もあって、こんなに重いのをレッスンの度に持っていくのか・・・と気分まで重くなったが、上手になれそうな気もして、気合いが入った。紙の感触も厚みがあって、書き込みもしやすいし、めくりやすい、紙の色も黄色みがかっていて目に優しい。それまでの楽譜では、真っ黒に見えていたオタマジャクシの固まりが、同じ曲かしら?と思えるほど余裕をもって書かれている。余白も十分にあり、ゆったりと曲に向き合えるような感じ。

ベートーヴェン特有の記号の意味があることも初めて知り、楽譜はなるべく原典版を使った方がいいというのも分かった。だから、買い換える楽譜もかなりあって、あっという間に楽譜が増えた。そんなことなら、先生たち早く教えてよーとちょっと恨めしく思ったこともある。

楽譜の読み方を勉強してから、練習が楽しくなった。ただ音符を読むだけでは、楽譜通り音符が弾けるだけで練習が終わってしまう。しかし、本当の練習はそこからで、音色を作ることがピアノの一番楽しいところだ。

おわり

出版業会の話しだったので、

音楽家にとって大事な楽譜について書いてみようと思いました。

出版社によって、同じ曲でも解釈が異なるため、演奏に違いが出てしまいます。

どの出版社の楽譜を使うかはとても重要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?