「両利きの経営」が分断を生む?事業多角化で生じる“罠”を乗り越えるために

現代企業が直面する「事業多角化」と「人材多様性」という難題。以前別のnoteでも書いたように、組織規模が300人を超えたあたりから事業の多角化が進み、人材多様性も増すことによって、組織に生じる問題はより複雑になります。

そうした組織において事業多角化を進める際は、「両利きの経営」を基本戦略として採用することになりますが、そこにはある“罠”が存在します。

本記事では、その“罠”の全容と、それを回避するための2つの方策──「分散と修繕戦略」と「ワークショップ型組織」について、詳しく解説します。

事業多角化による理念の実現は、なぜ難しいのか?

ここ数年で、事業多角化を推進するための手法として「両利きの経営」が注目されるようになりました。

両利きの経営とは、「知の深化=主力事業の絶え間ない改善」と「知の探索=新規事業に向けた実験と行動」の両輪を同時に回していくことで、継続的なイノベーションとサバイバルを実現していく考え方。事業多角化においては、既存事業をしっかり育てながら、第二、第三の柱を作っていくことが重要なのです。

深化あるいは探索の“目的化”──「両利きの経営」に潜む罠

しかし両利きの経営を推進する中ではしばしば、「知の深化」と「知の探索」のいずれかに偏ってしまうという問題が起こります。

よくあるのは、既存事業にさまざまなリソースを集中させ、それを剥がすことができなくなってしまった結果、新規事業に投資ができず、知の探索が進められなくなってしまうという事態。

もちろん、その逆もあり得ます。既存事業で得た資金を新規事業の開発に投下し、同時に外部から新規事業を促進するための人材も獲得。しかし、外部環境の変化などによって知の深化の重要性が高まり、「全社をあげて既存事業に注力する」と方針を転換した結果、新規事業を進めるために入社してきた人材が「そんなつもりで入社したわけではない」と不満を感じ、退社してしまう……といったケースです。

これらの問題が生じる理由は、知の深化あるいは知の探索自体の「目的化」です。両利きの経営とは、知の深化と知の探索を編み合わせながら、理念を実現するための「手段」にすぎません。にもかかわらず、深化と探索そのものが「目的」になってしまったとき、さまざまな問題が噴出するのです。

組織や会社ではなく、「事業」が主語になってしまいがち

「深化と探索の目的化」とは、言い換えれば、個別の「事業」が主語になってしまうということを意味します。

理想的な両利きの経営を実現するためには、外部環境の変化などに応じて柔軟にリソース配分を調整し、注力事業を変えていく必要があります。にもかかわらず、それぞれの事業責任者が自らが担当する事業の成長ばかりにフォーカスするようになってしまうと、「なぜ、私たちの事業にリソースを割いてくれないのか」という不満が生まれてしまう。時には、資源の奪い合いが起こることもあるでしょう。

すなわち、両利きの経営を推進しようとした結果、組織内に「分断」が生じてしまうのです。

しかし本来、あくまでも主語にすべきは組織全体、あるいは会社全体です。全ての事業が企業としての理念の実現に向かって、知の深化と知の探索を推進して、シナジーをうむ組織をデザインする必要があるのです。

同じ理念の「傘」の下で、深化と探索を進める組織をつくる

とはいえ、そのような組織をつくるのは簡単なことではありません。

事業多角化が進むと、経営陣の管掌範囲やコーポレートガバナンスの設計難易度は上がりますし、場合によってはホールディングス体制に移行する必要も生じます。

しかし、この分業の設計が非常に難しい。

分業が進めば進むほど、組織には“遠心力”が働きます。事業ごとに自律的な意思決定が行われるようになり、組織規模も一定のサイズになっているはずなので、人的多様性も高まっているでしょう。メンバーの価値観や個人としての目標も、かなり多様になっているはずです。

そのような組織においては、部門や事業ごとの自律性が高いがゆえに、全社的な理念実現という観点では非効率的な状態が生まれがちです。とはいえ、統制を強めようとすると、事業ごとの自律性が失われてしまう。

ですから、各事業で遠心力を働かせながら、全社的な求心力も同様に働かせる、いわば適切な「振り子」状態を実現することが大切です。

互いにそれぞれの価値観や目標を許容し、その上で協力体制をつくり上げ、理念の実現を目指す──すなわち組織一丸となって同じ「問い」に取り組むことが重要になるのです。

これは組織デザインにおける非常に難しい課題ですが、この課題を解くことこそが、「事業の多角化による理念の実現」につながるのです。

そのために有効な二つの方策が、以下で解説する「分散と修繕」戦略と、ワークショップ型組織です。

“罠”を回避するための方策①:「分散と修繕」戦略

知の深化と探索を目的化させず、理念の実現のために全員が常にAll for oneで一つの問いに取り組む組織をつくり上げるために重要なのが、「選択と集中」戦略から「分散と修繕」戦略への移行です。

4段階以降の多角化が進む組織において特に効果的となります。

「選択と集中」から「分散と修繕」へ

従来の成長戦略の中で最もポピュラーな考え方として知られているのが、経営目標に基づいて中心とする事業を「選択」し、経営資源を「集中」的に投下することで業績を向上させる戦略「選択と集中」戦略です。

しかし昨今では、この戦略は、急速な環境的変化によって短期間でさまざまな前提が変化する時代には改善する余地があるのではないか、という声も多くあがっています。

前半で解説した「両利きの経営」の観点でも、「そもそもチームとして目指しているゴールは何か」「ゴールに辿り着くために、いま今何をする必要があるのか」がしっかりと浸透していないと、事業ごとの分断を招き、個別の「事業」が主語になってしまいやすいという問題があるでしょう。

そもそも、外部環境が急速に変化する中で、組織として一丸となって取り組む「問い」そのものを見直すべきシーンも定期的に訪れます。

そこで有効になるのが、「分散と修繕」戦略です。

まず探究する理念を設定し、その探究が進むように、複数の時間軸を踏まえた事業にリソースを分散投資します。その結果得られたさまざまな洞察をもとに、最初に掲げた問いや理念をアップデート(修繕)し、後はそのプロセスを繰り返していきます。

言い換えると、「分散と修繕」戦略とは、短期的なサイクルで組織慣習的に「選択と集中」のメンテナンスを繰り返し、振り返りから洞察を得て、外部環境に、より適切に適応できるように「向き合うべき問い」を絶えず変化させることを意味します。

分散投資から学んだことをリフレクションしながら、次に何をどこにどれだけ投資するのか──すなわち組織として解くべき「問い」は何かを洞察し、修繕する……そんなルーティンをつくり上げることが重要なのです。

「組織学習」の重要性

「分散と修繕」のルーティンを構築するにあたって、重要となるキーワードが「組織学習」です。

組織学習研究の第一人者である南山大学経営学部教授・安藤史江さんによると、組織学習とは「情報処理を通じて、学習主体(である組織)の潜在的な行動の範囲が変化すること(そのとき、組織学習が生じた、とみなす)」。すなわち、知識や行動、認知の変化を包括する「組織ルーティンの変化」が組織学習の成立条件だといいます。

「分散と修繕」戦略とは、組織全体の理念をもとに、この組織学習を繰り返すことだと捉えられるでしょう。

組織全体の理念の実現に向けて、「修繕」すなわち組織ルーティンを変化させる組織学習を繰り返す。それこそが「分散と修繕」戦略なのです。

組織学習、すなわち組織全体の行動変容やアンラーニングを引き起こす際には、「修繕」された目標を経営陣の「物語り」とセットで展開することが大切です。たとえば、経営陣が策定した経営OKRをツリー状にブレイクダウンする形で決定された、各部門、そして各メンバーのOKRを個々に伝える際、「なぜそのOKRとなっているのか」という思考背景となる物語りをセットで伝え、「魂がこもった目標」にすることが重要なのです。

また、その際、個別に1on1をしていくだけでなく、たとえば複数人での対話の機会をセットするなど、「組織開発(OD:Organizational Development)」というアプローチを取ることも有効です。

「開きあう」から始める「ロードマップ経営」

さらに「分散と修繕」を実施する際には、経営チーム全体で協力して取り組む「ロードマップ経営」も効果的です。

多様な背景を持つ複数の事業のロードマップを作成し、短期・中期・長期の時間枠で目指すべき状態を経営陣で明確にイメージします。そこから逆算し、現在の状況を把握し、そのために必要な視点や姿勢を共有し、対話しあう経営手法を「ロードマップ経営」と呼びます。

「分散と修繕」戦略においては、複数時間軸の事業に分散投資していくがゆえに見通しが立ちづらいので、ロードマップ経営によってしっかりと見取り図を描くことが重要なのです。

ただ、ロードマップを作成する際、複数時間軸でバックグラウンドも違う事業を抱えるゆえに、経営陣同士がお互いの背景を理解しあうのが難しいという問題もあります。

このとき、最も重要なのは「開きあうこと」だと考えています。

経営会議はしばしば、対話が生まれず、冷淡な雰囲気や陰鬱なムードに包まれることがあります。セクショナリズムにより、表面的な発言にとどまり、事業運営で得られた知識や成功・失敗の要因が経営チームに十分に還元されないことが多いのです。結果として、スプレッドシート上の数字に基づいてロードマップを立てることになり、情熱や魂が欠けた空虚な目標が設定されてしまうことがあります。結果として、環境変化に対応できず、事業は失敗に向かい、コストだけが計画通りに蓄積されてしまうことになるのです。

そうならないためには、経営層がロードマップを策定する際に、短期的な問題解決に焦点を当てるだけでなく、事業多角化を通じた理念の実現に向けて、暗黙知や失敗経験を共有し、その上で将来の目標を描いてバックキャスティングする必要があります。そして、一定期間が経過したら、過去の過程を振り返り、経営層全員が対話を通じて開きあいながら、新たな目標を設定していくことが重要です。これが真の修繕活動だと考えられます。

“罠”を回避するための方策②:ワークショップ型組織

激しい環境変化が起こる状況下では、変化に対応する速さ自体が競争優位性となります。その実現に向けて、組織全体として向き合う「問い」を修繕し、組織学習によってルーティンを変化させ続ける。そんな状態を実現するために、取るべき組織形態が「ワークショップ型組織」です。

「問い」に向かって結束し、共に創造力を発揮する組織

ワークショップ型組織とは、リーダーが外部環境を考慮し、組織全体が取り組む適切な「事業の問い」を設定した上で、その解決策のアイデアはボトムアップに任せるものです。ミドルアップダウン方式を採用し、組織全体の創造力を向上させることを目指す組織形態とも言えます。

近年、ロードマップを作成しつつ、10人以下の小さなチームに意思決定権限を委ねて開発を進めるアジャイル型の運営がよく見られるようになりました。これは、適切な「事業の問い」を定期的に修繕しながら、小チーム全体のパフォーマンスを向上させることで、複数の課題に同時並行で取り組むことを目指すワークショップ型組織の一例と言えます。

ここでいう「問い」は決して固定されたトップダウンなものではなく、現場での対話による触発や意味生成に応じて置き直され、さらには個々のメンバーが自律的に再解釈していくもの。ボトムアップから創発されるアイデアにより、リーダー自身も自らの“トラワレ”を疑い、触発を受けて問い自体を問いなおす必要があります。誰もが触発しあう状態が大切であり、リーダーも例外ではないのです。

ワークショップ型組織の対になる概念として、「ファクトリー型組織」が挙げられます。この2つの組織の特徴やその違いについては、以下の記事に詳しいので、興味がある方はぜひお読みいただけると嬉しいです。

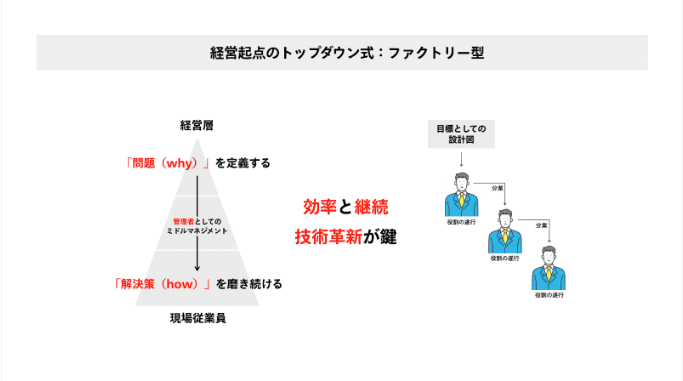

この記事にもあるように、ファクトリー型組織においては経営層・マネジメント層・現場従業員は、それぞれ以下のような役割を担うことになります。

・経営者=「問題(why)」を定義する

・マネージャー層=効率的に業務を継続させるための管理者

・現場従業員=「解決策(how)」を磨き続ける

対して、ワークショップ型組織では、以下のような役割が求められます。

・経営者=「理念(WHY)」を定義する

・マネージャー層=現場の試行錯誤をサポートする共に、経営理念と結びつけることで探究のうねりをつくる、ミドルアップ・ダウンマネジメントを行うファシリテーター

・現場従業員=理念を体現するための「問題(why)」を自ら発見し、素早く柔軟に「解決策(how)」を探索する

ここで注意したいのが、ワークショップ型組織は「ボトムアップ型」と同義ではないということ。

ワークショップ型組織においても、問いをトップがしっかり磨く、すなわち責任を持って事業戦略においてインパクトある課題設定し、それを個々のメンバーとの対話や現場の状況に応じて修繕していくことは必須です。

リーダーはフラット至上主義に陥らず、権限と責任を適切にバランスさせながら、適切な課題に対処できる環境を継続的に構築することが重要です。その上で、その問いに対して個々のメンバーが創発的に取り組んでいくことが、この組織形態の特徴なのです。

対して、ファクトリー型組織では、リーダー自身が施策レベルの検討を行うため、チーム全体での問題解決や思考が行われなくなります。その結果、不確実性への対応や学習経験がリーダーに限定されがちで、組織全体の適応力が低下する原因となります。一方、ワークショップ型組織では問いに対する検討は個々のチームに任されていくため、こうした問題が生じづらいのです。

マネージャーに求められる「ファシリテーター」としての役割

では、ワークショップ型組織において、マネージャーと現場のメンバーたちは具体的にどんなことを意識するべきなのでしょうか。

結論から言えば、方策①のパートで詳述した経営層と同じく、チームとしての目的を磨き込み続けることが重要になります。つまりは、「目標に魂がこもっている状態を維持すること」がワークショップ型組織におけるチームマネジメントの基本なのです。

ここでポイントになるのが、チーム内の多様性です。以前出した以下の記事で、人材多様性について触れました。

簡単に振り返っておくと、「人材多様性」には人種、年齢、所得、家族構成などの人口統計学的な属性に基づく「デモグラフィック面での多様性」、そして教育や仕事に関連する知識、スキル、能力などの「機能的多様性」の二つの意味があるというお話でした。

ワークショップ型組織においては、この二つの多様性の存在を念頭に置きながら、チーム内での対話を繰り返し、チームとしての目的を磨き込むことが重要です。

「事業多角化による理念の実現」パートでもお話したように、組織全体と同様、個々のチームにおいてもまた目的が形骸化してしまうことがよくあります。その理由は、「施策を実行すること自体が目的になってしまっているから」でした。

ファクトリー型組織では、現場メンバーには「解決策(how)」の磨き込みが求められ、「その施策を実施する目的」を考慮する必要はありません。目の前の施策に向き合うことが求められるので、「施策の目的化」に陥りやすい。その反面、「目の前にある情報に向き合えばいい」という状態ですから、情報の渦に巻き込まれ、混乱が生じるということもないわけです。

一方、理念を体現するための「問題(why)」を自ら発見し、素早く柔軟に「解決策(how)」を探索することが求められるワークショップ型組織においては、現場のメンバーたちも膨大な情報にさらされ続けることになります。

先述のように、「分散と修繕」戦略の肝はオープン&トラストネスです。常に全員が「開きあう」ことによって、修繕を繰り返していくことが重要であるため、情報の渦に飲み込まれることは避けられません。

しかし、すべての情報をキャッチアップし、整理した上でさまざまな判断を下すことは不可能です。だからこそ、ワークショップ型組織におけるマネージャーには、「ファシリテーター」として情報を整理して「地図を描く役割」が求められます。

つまりマネージャーは、目指したい姿と今の姿のギャップを見立て、そのギャップを埋めるためにいまフォーカスすべき課題が「問い」として設定されている状態がキープされるよう、ファシリテーションを行う必要があるのです。

「ファシリテーター」の役割については、以前別の記事で詳述しましたので、そちらを参照してください。

マネージャーは、外的な環境の変化にまつわる情報のみならず、社内にあふれる情報を整理した上で、メンバーたちに「目的」を磨き込むための対話を促す。そうして、チームとして組織全体の理念の実現にインパクトを与えられる状態を維持することが求められるのです。

以前、メルカリCHRO木下達夫さんに「メルカリの組織デザインと人材育成」をテーマにお話を伺った際、マネジャーの役割を「情報格差による統制」ではなく「ナビゲーション」と捉えていると言っていました。これはまさにマネージャーが「ファシリテーター」の役割を果たしている好例と言えるでしょう。

本記事では、組織規模が拡大した際に生じる「事業多角化」と「人材多様性」にまつわる“罠”と、それを回避するための2つの方策を紹介しました。

今後もこうした難題への処方箋としての組織デザインにまつわる知見を、このnoteや、MIMIGURIが運営するオンライン学習プログラム「CULTIBASE Lab」、オンライン対話型学習プログラム「CULTIBASE School」にてたくさん蓄積・発信していきますので、ぜひチェックいただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?