マーケティングをフローではなくシステムで捉える発想をもつ

最近、システム思考を学んでいます。

デザイン思考を世界に広げたことで有名なIDEOが展開するIDEO U(E-ラーニングサービス)でHuman-Centered Systems Thinkingのプログラムを受けています。

・部分最適ではなく全体最適でマーケティングを捉えるための思考とは?

・フロー(一方通行に顧客が動いていく)ではなくシステム(複数の要素の相互作用)発想でマーケティングを捉えることができるか?

・複数の要素が絡み合った複雑な問題にどのように向き合うのか?

といった思考を学びたいと思い、IDEO Uのプログラムを受講しています。

マーケティングが部分最適に陥るのは、フロー思考が原因ではないか?

IDEO Uの授業で、システムは下記のような定義がされています。

“A system is not the sum of the behavior of its parts; it's the product of their interactions."

「システムとは部分の振る舞いの総和ではなく、相互作用の産物である」。

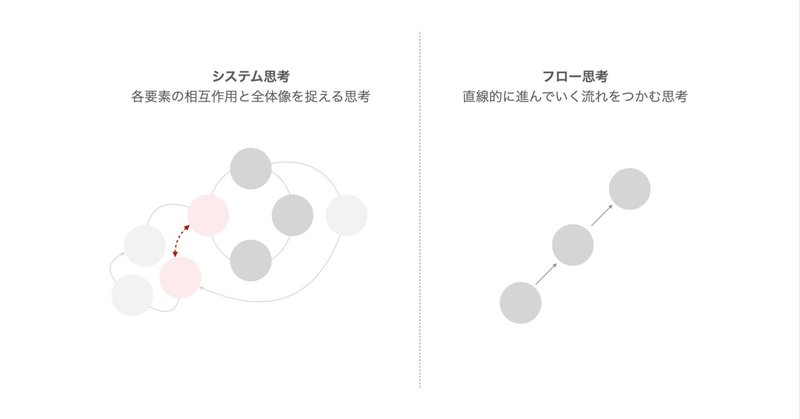

システム思考の反対はフロー思考になります。

マーケティングの世界ではシステムではなくフローで考えることが主流になっていると感じています。

ナーチャリングという発想への違和感

代表的なのが「ナーチャリング」の発想。

この考え方に違和感を感じることが増えてきています…

1. 顧客を育てる→2. 育ってきたら顧客を刈り取る→3. 利用してもらったら推奨してもらう…といった言葉が使われますが、

・顧客の行動はそんなに単純ではないよね…

・この発想が企業ブランド側が都合よく考えているだけだよね…

・何より顧客に失礼(育ててもらいたいとも、刈り取られたいとも思っていない)

と感じることが多くあります。

直線的に顧客行動が引き上がっていくものだと考えてしまいがちです。

参考:既存のナーチャリング発想の限界が指摘されている共感したXの投稿。

【BtoBではナーチャリングは不可能?】

— ハチワレ|BtoBマーケ×運用型広告 (@BtoB_hachiware) October 11, 2023

BtoBマーケに携わっているとナーチャリングがあーだこーだ色々と議題に上がることが多いと思います。

獲得したリードに対して意図的にナーチャリングをして徐々に検討段階を上げて受注につなげることは可能なのでしょうか?… pic.twitter.com/QfcWJtSIgr

マーケティング(広くは経営全体)は様々な要素の相互作用によって成り立っています。

なので、部分の積み重ねや総和で考える発想を脱して、システムの相互作用を捉える発想に切り替えることが大切だと考えています。

ポーター賞を読み込むと、優良企業はシステム設計がされていることがわかる

戦略の優れた事例が集められているポーター賞は「優れた企業の共通項を学ぶ最高の教材」です。

この話は以前にnoteでも書きました。

ポーター賞のサイトを読み込むと、優良企業は「優れたシステム=各活動の相互作用」が設計されていることがわかります。

ここまでが、マーケティングをシステムで捉えることの大切さに関する仮説をご紹介しました。

ナーチャリングやファネルのようなフロー思考を根底から変えることで、部分最適から全体最適に移行できるのでは?

と考えています。

具体的にアプローチするヒントを学ぶことができているので、仕事にどのように活かすか?という視点をご紹介します。

3つの流れでシステムを捉えて、変化をつくっていきます。

1. システム全体を移行する問いをつくる

2.システム全体を見える化する

3.システム移行を促すレバレッジポイントを見極める