台南①[2023.11.3]

台湾3日目。今日は朝から台南へ。台北8時1分発の新幹線に乗る。今日もホテルのラウンジで朝ご飯を食べたかったが、時間がないので諦めた。

その代わり、駅で弁当を買って車内で食べることにした。駅構内の巻き寿司の店へ。台湾の人って結構寿司食べるのかな。今日は箸を忘れずにもらう。「1 dollar」と店員。え、箸は有料なんすか。

朝の新幹線は一杯だ。指定席だったから良かったが、自由席なら座れていなかったかもしれない。

車内で何をしていたのかあまり記憶にないが(プログラムのコードを書いていた気がする)、10時前に台南駅に到着。駅から三井アウトレットパークが見える。一瞬、ここは日本か?と錯覚を覚える。

新幹線の改札を出る度に、乗り放題パスとパスポートを係員に見せないといけないのだが、毎回本当に親切に対応してくれる。係員だけでなく、台湾の人は本当に愛想が良い。

まずは赤崁樓(せっかんろう)という、オランダ統治時代の行政拠点を見に行こうと思っていた。台鐵に乗り換えか、と思っていたが、次の電車まで20分ぐらいある。

駅を出て他に手段はないのかと迷っていると、怪しげなおじさんに声をかけられた。「Taxi!日本人?」タクシーの客引きね。赤崁樓までいくらするのか聞くと500NTDだという。2000円強である。正直それが高いのか妥当なのかよく分からないが、きっちり500NTDしか払わないと心に誓って乗り込んだ。海外のタクシーはぼったくるとか聞きますからね。

台湾のタクシーはメーター制で、見えるところにメーターがついているので特に心配はいらないと後になって分かったのだが、この時点ではまだ運転手を信用できなかった。でも、赤崁樓に行くまでに高速道路らしき道も通ったし、最後まで対応も丁寧だったしで、何も不満はない。気持ちよく送り出してもらった。

さて、赤崁樓。意外と街のど真ん中にある。周りはコンクリートの壁に覆われていて、外から中を覗くことはできないようになっている。

オランダ統治時代の当初はプロヴィンティア城と呼ばれ、行政や商業の中心だった。オランダ総督の拠点が置かれたゼーランディア城と相対して佇んでいたようだ。ちなみに、日本統治時代は陸軍病院として使われていたよう。

中に入ると鄭成功の肖像画が。

17世紀半ば、オランダによる過酷な支配の下にあった台湾の人々は、鄭成功の台湾占領を歓迎した。彼はここプロヴィンティア城を占領し、行政区画を整備、農地開発と土地制度の発展に貢献した。鄭成功は明の遺臣であったから反清復明を掲げていたが、生きている間にそれを実現することはできなかった。

赤崁樓の中の様子。鯉が泳いでいる。お腹も空いてきたし、そろそろ昼ご飯にしよう。近くに永楽焼肉飯という、人気のローカル食堂があるらしい。

焼肉飯(シャオローハン)。これで250円。安すぎだろ!サラダと味噌汁は大学の食堂で出てくるものとまるで変わらない。お肉は美味しそうに見えるが、独特の香りがする。そして香りが結構口の中に残る。でも後悔はしていない。ローカルフードを食べることが旅行の醍醐味だと思っている。

外を眺めながら食べていると、次々とテイクアウトを注文する客がやってくる。徒歩で来る人もいれば、バイクで来る人もいる。家族の分だか、同僚の分だか分からないが、だいたい2,3箱買っているようだ。

食べて元気になったので次の目的地へ。このあたりは各家の屋根が道路まで張り出していて、その下が歩道になっている。そして、家ごとに歩道の段差が異なるので、油断するとすぐに躓く。

永楽焼肉飯から歩いて15分ほどで、台湾文学館が見えてきた。どうなんですかね、そんなに面白くないかも、と思って入ったが、結果的に非常に楽しむことができた。

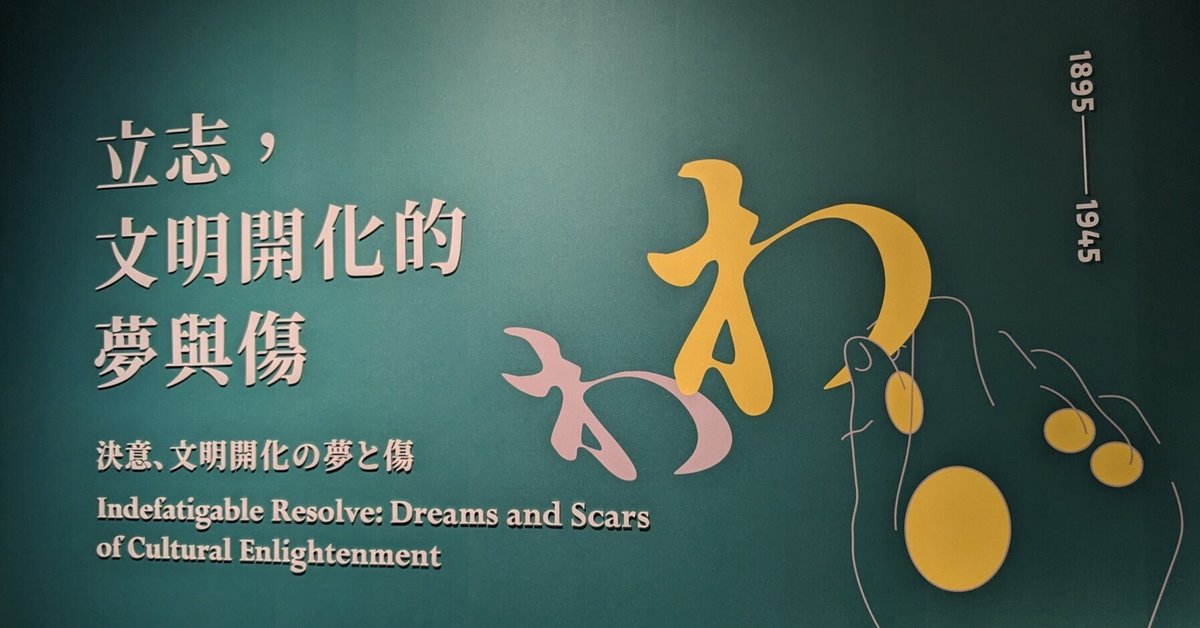

ここは2003年にできた比較的新しい国立の文学博物館だ。2階の展示はよく分からなかったが、どうやら20周年記念の展示のようだ。1階に下ると「文学の力―私たちの台湾を書く」という常設展をやっている。

鄭氏政権時代に生まれた古典文学から、ローカル言語をローマ字で表した白話字、日本統治時代のクレオール的文学から戦後のモダニズム文学まで。

1930年代に日本語で書かれた本。こういう、当時の現物を見るのが好きだ。自分も当時にタイムスリップした感覚に陥る。

注意を引かれた壁書き。植民地体制とは経済的略奪である。略奪は一面では教育や経済の近代化(植民地モダニズム)をもたらすが、その反面、伝統文化の衰退は免れ得ない。……鉄道の開通は遅延や帝国といった時間の観念をもたらすとともに、空間の認識も変え、島全体の一体感をもたらした。

鉄道開通のくだりはベネディクト・アンダーソンの言っていることに似ているが、少し違う。彼は出版物が国家の形成に重要な役割を果たすと考えた(いわゆる出版資本主義)。人々が俗語で新聞や本を読むことで、同じ時間に同じ出来事を共有する人々=国民、という心的イメージが浮かび上がる。これが彼の言う「想像の共同体」である。

ついでに整理しておくと、アーネスト・ゲルナーは学校教育にナショナリズムの起源を求める。社会が産業化の時代に入り、人々が流動的になることでコミュニケーションのためのリテラシーが広く普及する。それを担うことができるのは、国の教育制度なのである。それに対し、アントニー・D・スミスは前近代から存在する神話や文化、記憶といったもの(エトニと呼ばれる)に国家の起源を求める。アンダーソンやゲルナーはナショナリズムが共同幻想からくるものと考えているが、スミスは個人に先立って存在するものと考えている。

あとは禁書展とかもやっていた。ここは中国語オンリー。なんだか悔しいので翻訳アプリにかけまくる。どうやらここで批判されているのは日本統治時代の検閲だけではないようだ。戦後の国民党政権による戒厳法により、中国共産党に関係する書籍は押収されたといったことも書かれている。

ショップもあるようだが今日は空いていなかった。残念。文学館の中を総ざらいするように周り、外に出た。

旅行に行くと、たとえ1,2時間でも心の底まで満たしてくれるような展示に出会うことがある。理由はうまく説明できないし、パネル展示でも実物展示でも何でもいいのだが、とにかく満たしてくれるものがある。今回の台湾旅行にとって、とりわけ文学館はそういう場所となった。

14時半頃だっただろうか。まだ一日は長い。続きは次のノートで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?