東京・上野[2023.2.13]

旅行2日目。平塚はくもりです。朝はホテルのカレーを食べました。朝からカレーを食べられる喜び。

身支度をして駅に向かう。東京は雨ということだったので、今日は室内メインでいくことにしました。

10時前に上野に到着。リュックをコインロッカーに預けて公園口前から出る。駅前広いですね。

午前は国立科学博物館を見学。面白そうな特別展をやっていて行列ができているが、常設展さえ見たことがないので今回は常設展を見ることに。こちらはすぐに入れました。

中は日本館と地球館に分かれている。日本館は日本列島と日本人の形成過程、地球館は地球が辿ってきた道のりや科学の進歩について展示している。

まずは日本館から。

人間は約10万年前にアフリカを出て、ユーラシアの方へ向かっていったとされている。この過程で日本にも大陸から人々がやってきたのだろう。日本列島の形成はおよそ1万年前で、縄文時代もその頃からということになっている。

渡来人と言えば5世紀頃までに大陸からやってきた人だが、自分が思っていた以上に来ていたのだろう。1980年頃までは渡来系の弥生民族が土着の縄文民族を滅ぼしたという置換説が有力だったが、今日では縄文民族と弥生民族の混血が今の日本人の母体であるとする混血説が主流。

稲作は渡来人が伝えたものと思っていたが、それ以前からも小規模では行われていたようだ。ただし、十分な灌漑施設はなかった。

他に興味深かったものといえば地震の話。地震の分類は知らなかった。だいたい過去に国内で起きた地震というのは3パターンある。一つは海洋プレートが大陸プレートに潜り込んでいくことで大陸プレートがひずみに耐えられずにおこるもの。関東大震災や東日本大震災はこれに当たる。それからプレート内の地震。阪神淡路大震災はこちら。そして最後がマグマの動きや火山の動きから来る地震。

地球館は知らないことばかりで、理解するのも難しかったです。個人的にはテレビの発明が面白かった。像を電気信号に変えたものを有線や無線で送る。正直なところ地デジとアナログの違いもよく分からないので勉強します。

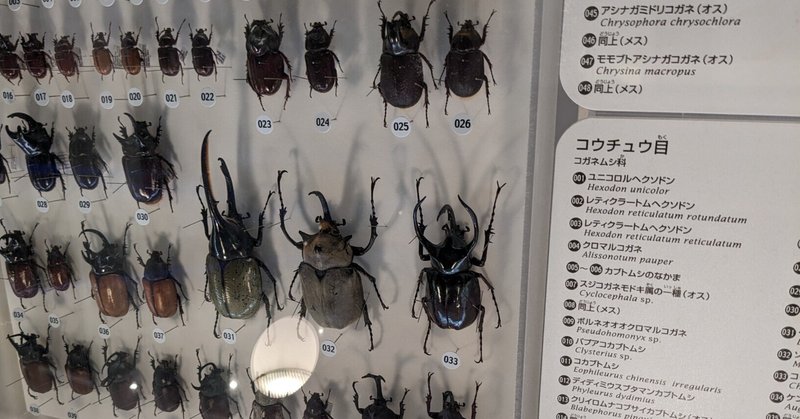

昆虫の展示に大興奮。小さい頃にしていたムシキングを思い出す。カブトやクワガタを見ると強さの数値が蘇ってくる。もちろん今の子どもたちはそれほど興味を示さず通り過ぎて行きましたが…

常設展だけでも全てを回ることはできず、13時頃になったので昼ご飯を食べることに。上野駅に良い感じのお店がありました。

昼からは前からずっと気になっていた神保町へ。御茶ノ水で降りて歩いて向かう。明治大学の前を過ぎてもう少し進むと、交差点の向こうに書房の看板がいろいろ出てきた。

学者が読むような人文科学系の本ばかり集めている店から、一般向けの古本も置いている店までいろいろある。いろいろ見て回るとかなりお腹がいっぱいになりそうだが、たまに訪れれば一日中楽しめそう。すでに鎌倉の古本屋でも本を買っているので、荷物を増やさないように1冊だけ買うことにした。

この辺りはカレーの店もけっこう目につく。東京で働くことになったら色々回ってみたいですね。

神保町をあとにして浅草に行き、17時の東武特急リバティに乗った。これから約2時間かけて栃木へ。特急は快適でいいですね。読書が進む。

19時前に下今市に到着。栃木は地面に雪が残っていて、だいぶ冷え込んでいる。そして街頭が全然ついていない。前から来る人の顔が全然わからない。

ホテルで荷物を下ろし、ぶらぶらして見つけたラーメン屋で暖まりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?