読書録:ミック・ジャクソン『10の奇妙な話』

日常からかけ離れているほど趣味読書に適する、と考えているので、ファンタジーのほかに、ミステリや怪奇譚を好んで買います。短編集やアンソロジーの場合、ときおり冒頭の作品が「これしかない」という本に出会うと、当たり前ですがものすごくうれしい。直近で手に取った短編集『10の奇妙な話』が、まさにそれ、でした。

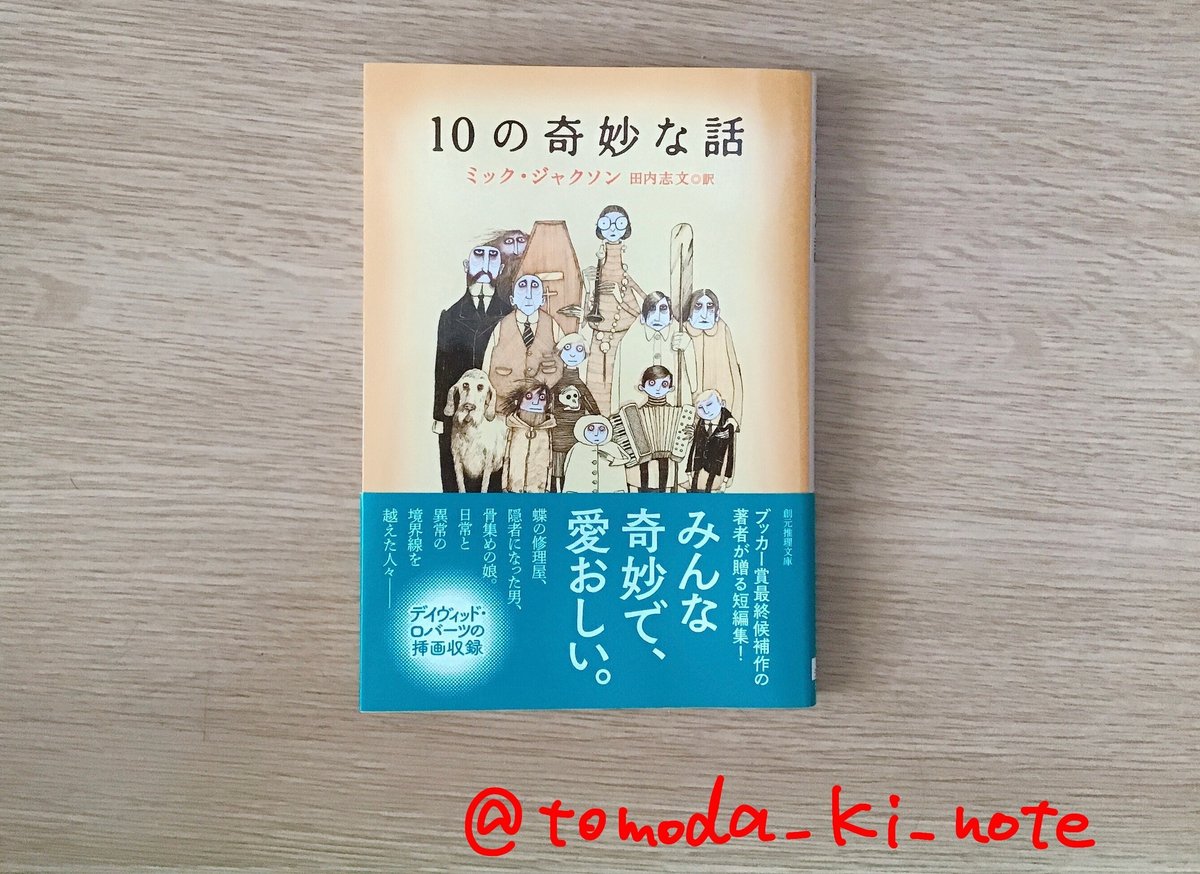

▼ ミック・ジャクソン/田内志文 訳『10の奇妙な話』(創元推理文庫)

収録作:

「ピアース姉妹」「眠れる少年」「地下をゆく舟」「蝶の修理屋」「隠者求む」「宇宙人にさらわれた」「骨集めの娘」「もはや跡形もなく」「川を渡る」「ボタン泥棒」

「ピアース姉妹」あらすじ:

年を重ね、器量もいいとは言えないピアース姉妹。ある日、美しい青年が溺れているのを助けるも、その器量から怯えられ罵られ、姉妹は深く傷付く。逃げた青年を姉が捕まえ、ふたたび海へと沈めると、数日後にその死体が浜に打ち上げられる。それを持ち帰り、燻製にして、姉妹は家に飾ることにする。そのうち1人では物足りなくなり、合計で4人、男の燻製を姉妹は家に揃える。

奇妙としか言えない。淡々と男の息の根を止め、腐らないように燻製にする。その燻製死体と、まるで家族であるかのように暮らす。激情があったとすれば最初の青年のときだけで、あとは「必要だから揃えた」に過ぎない。姉妹は「正気を失っている」と言えるけれども、たとえ狂気であってもあまりに穏やかで、そしてあまりに当然に思えてしまう。

日常から逸脱すると、〈奇妙〉な感覚に陥るのだと、私は思います。その逸脱に、違和感より納得を覚えられる「ピアース姉妹」からはじまる『10の奇妙な話』、とても面白かったです。ほかには「眠れる少年」「地下をゆく舟」「蝶の修理屋」あたりが好きです。

作品の収録順に感銘を受け、「怪談とはなんぞや?」を噛み締めたアンソロジーが『イギリス怪談集』です。

冒頭に収録されているのは、A・N・L・マンビー/井出弘之 訳「霧の中での遭遇」です。霧の中で遭遇するものは、言わずもがな幽霊なのですが、その老人の幽霊が〈良き者〉であるか〈悪き者〉であるのかが二転三転します。最後には〈良き者〉であることが判るのですが(それなのに、ちょっとしたズレで〈悪き者〉とされてしまいそうになる展開が秀逸)、老人の幽霊に対する評価が変わりゆくことで、自分の持っている〈怪談の定義〉を問い直されました。

この類の本を読む動機は、言ってしまえば恐怖を求めるわけで、その場合、幽霊なり悪魔なり怪異なりが〈悪き者〉であることがほとんどです。生者に害を成す(あるいはA・ブラックウッド/伊藤欣二 訳「空き家」のように生者が巻き込まれる)からこそ怪談とも言えるかもしれません。けれど「霧の中での遭遇」は、いい意味で裏切られます。こう来たか! と思いました。

最後は、「表題になっているのはこれか!?」と冒頭から驚かされたアンソロジー『エドワード・ゴーリーが愛する12の怪談 憑かれた鏡』。

『エドワード・ゴーリーが愛する12の怪談 憑かれた鏡』(河出文庫)

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309463742/

冒頭に収録されているのは、短編ではなく、ゴーリーの描いた「THE HAUNTED LOOKING GLASS」という挿画です。目次に書かれた収録作は、上記を除いて12作。つまり、副題になっている作品は、存在しない! この文庫を手に取った頃は、まだゴーリーの仕事を知らなかったこともあり、どういうことなのかさっぱり判らないまま、収録作を読み進めました。こんな驚き方があるのか。

解説から理解できたのが、この短編集は「ルッキング・グラス・ライブラリー」というレーベルの怪談集であるということ。レーベル名に引っかけたタイトルを、自身の挿画で〈本の顔〉にした……ということのようでした。つまり、「憑かれた鏡」という短編はここには収録されていない。それが読みたいと思って購入したのに!笑

短編集やアンソロジーにおいて、どんなタイトルでどれを冒頭にもってくるかが非常に大事なのだと、実感した3冊でした。

次に手に取る本の、ヒントのひとかけらになれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?