眉毛と郷愁のカミングアウト・ライオッツ

はじめまして。

お尻が出ているという一身上の都合によって、高校時代のあだ名がケンタウロスでした。とやまるだしです。

今日は

・僕の地元、育った街はちいさな田舎町

・こんな厳格な父、ゲイだなんてカミングアウトできない...!エピソード

・23歳でカミングアウト。両親の反応は?

について盛り盛りでお話します。

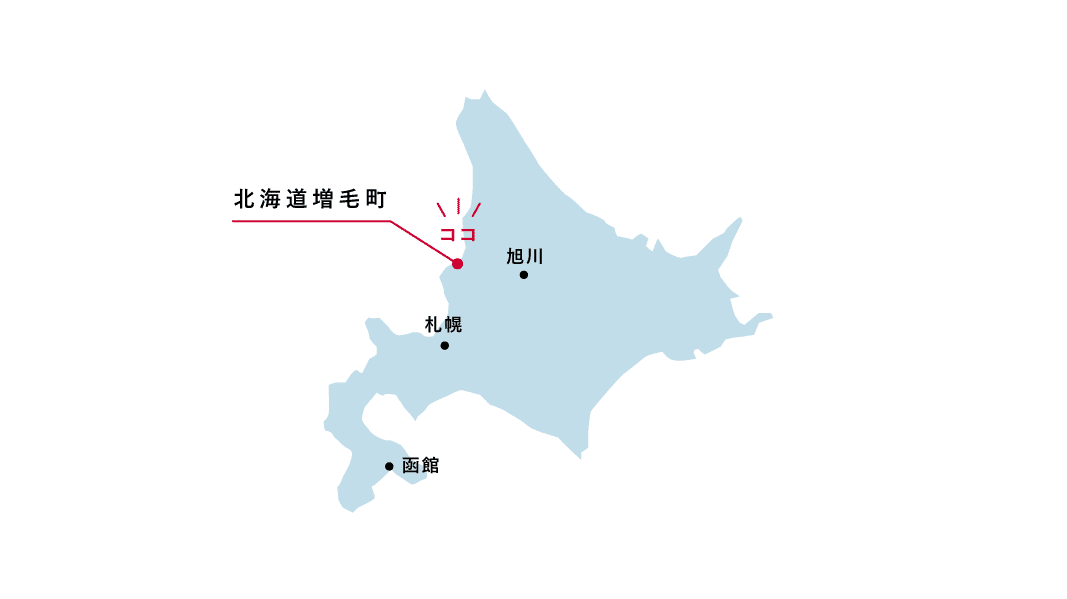

増える毛と書いて増毛町(ましけちょう)

僕は北海道の増毛町(ましけちょう)という町の出身です。

総合学習の授業で、地元について調べる課題があった。

ネットで検索するとアートネイチャーとアデランスしか出てこなかった。

総人口は5000人を切る、日本海側の超がつく田舎。

JRの最終地点でもあった路線は、2016年に廃線になった。

自然が多くて、おいしい果物や魚介類たちが手に入るとても豊かな場所であると同時に、村社会の求めてくる「男らしさ」や「普通」に迎合できなかった僕にとっては生きにくい場所でもあった。

5歳の時には、みかん箱の上でジュリアナ東京を踊り、カクレンジャーごっこのときは必ず紅一点の鶴姫をチョイス。

大人たちが求めてくる男の子像と一致しないのは火を見るより明らかだった。

高校生の頃、自分がゲイであると気づくわけだけれど、両親へのカミングアウトには非常に勇気が必要だった。それを実感するエピソードを一つ紹介させてほしい。

13歳から始める眉毛革命

中学2年生の時の話。

父親はもともと中学校の体育教師で、当時は教頭だった。

田舎も田舎なので、父子ともに同じ学校に通わねばならず、教頭が父の学校に通っていた。

彼は浅黒でパンチパーマに加え、車の運転時にはティアドロップのサングラスをかける人だった。

いや、怖い。普通に怖い。西部警察の渡哲也かよ。

ティアドロップのサングラスなんて、現実世界ではうちの父親以外リアルに見たことはない。

彼は見た目もさることながら、怒るとものすごく怖い。

中学2年生といえば、多感なお年頃。

見た目にも気を遣い始める頃だろうが、ある友人から、こんなことを言われた。

「あんた、眉毛整えた方がいいわ」

衝撃だった。

天地がひっくり返るほどの衝撃だった。

眉毛って、整えるものだったの?

アダムとイブが禁断の果実を食べて恥という概念を知ったように、中学二年生の僕は、眉毛を整えるという価値観があることを知った。

中学二年生なんて、自分の自意識の及んでいない場所への焦りが

「自意識の吹きさらし」みたいに吹き荒れてるもんなので、その日のうちに取り掛かった。

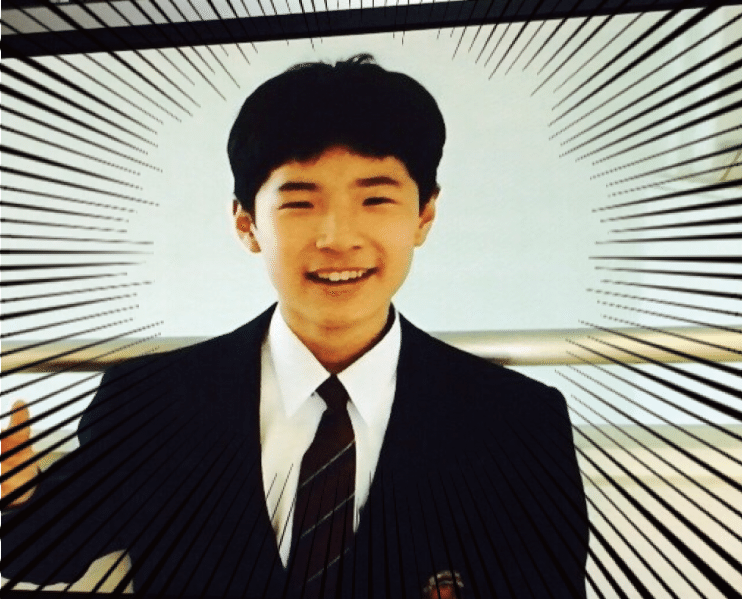

これが中学時代の僕の写真である。

まあまあイモい。

呪怨の子供かってくらい白目がないな。

こんな感じでもっさりしていた僕は、眉毛を整える内に、ごんごん眉毛が細くなる。

そりゃそうだった。眉毛を剃るという価値観を今日まで知らなかった人間が、剃り方の正義なんて知っているはずがない。

生まれたての赤ちゃんかってくらい薄くなってしまった。

それでもまあ左右の形は整ったし、とりあえずこんなもんか、と洗面台を後にした。それでもまあ左右の形は整ったし、とりあえずこんなもんか、と洗面台を後にした。

いつものように家族に「おやすみ」を言い、寝ようとした瞬間

「ち゛ょ゛っ゛と゛待゛て゛ーーー!!!!!」

映画版カイジで山本太郎に騙されて食ってかかる藤原竜也か。

それを浴びせられた当の本人は、その怒号が自分に向けられたことに気づいてすらいない。

なぜなら怒られることは何一つ思い当たらないからだ。

彼は震える声でこう言った。

「眉毛、剃ったのか」

え、この眉毛?

父は剃り上げられた眉毛に怒ったのだった。

父は生徒指導やなんなら教師たちへの模範となるように生活もしていた。

後から考えると、とても乱暴な分類だけれど、「眉毛を剃るのはグレた田舎のヤンキー」という認識だったのだろう。

止まることを知らない父原竜也は、「一生か?」というくらい長い時間説教を続けた。(多分2時間くらい)

最終的に父はこう言ってその説教を締めくくった。

「お前は辱めを受けないと学ばないから、明日学校にはマジックで眉毛を書いていけ」

正気?

父親が教頭をやっている中学校に、眉毛の少し薄くなった息子が行くのはダメなのに、その息子がマジックで眉毛を書いて登校するのは無事なのか?

いや、無事であるはずがない。

次の日の朝、さすがにマジックはないでしょう…と思っていたのか、見かねた母親が、洗面台で

「あんたこれで書きなさい」とアイブローを貸してくれた。

ホッとしたのもつかの間、父親が洗面台へやってきた。

ごん太のマッキーペンを持って。

え?しかも油性?

泣く泣く、書かざるを得なかった。

想像してほしい。中学2年生、美に目覚め始める年頃。慣れないワックスなんかも買ったりして、服なんかも自分で選び始めたくなる頃。

そんな時にマジックで眉毛を書くとはどういうことか。

いや、地獄か???

黒の組織もびっくりの、混じり気のない黒。

そうか、劇場版名探偵コナンの「純黒の悪夢(ナイトメア)」ってこれか、これのことだったのか。

悪夢でも夢ならばどれほどよかっただろう。

思春期の多感な時期にこれはまずい。まずすぎる。

劇的ビフォーアフター、劇的は劇的なんだけど、ダメな方に劇的。

匠の技がちょっと明後日の方向に輝きすぎている。

しかしこれで登校するしか道は残されていない。

その眉毛のまま登校。

教室に入る。

「おはよう」

綺麗な二度見をした友人よ。二度見の美しさを競うフィギュア二度見があったら間違いなく日本選手権でシード権くらいは獲得しているレベルの二度見だった。

そりゃそういう反応になりますよ。

だって、毎日顔を合わせてた友人が、突然コナン映画20周年記念作品「純黒の悪夢(ナイトメア)」を顔面上部に携えてやってきたんですから。

父からは「昨日起こったことはちゃんと自分でやったことを先生に自分の口で言いなさい」というミッションを与えられていた。

いつものように担任の先生が教室に入ってきたあと、おもむろに立ち上がり、先生の前へ向かい

「先生、すみません、昨日眉毛を剃ったら父親に怒られて、マジックで眉毛を書いてきました」

いや、何の告白?

それを聞いてる間の5秒程度の間、先生はずっと笑っていた。

いや、これ先生さ、職員室戻ったら父、いるんだよね?

どういうマインドで向き合うん?

担任している生徒の眉毛をこんなにした元凶が職員室に帰ったらおるんよ?

一限目の英語の際も、一番前の席だった僕に、先生は

「What happened to your eyebrow?!(あなたの眉毛に何が起こったの?!)」

と言っていた。

いや、私も聞きたい。

正確にはそう言ってたか英語でわからなかったが、確実にそう言っていた。

私のMAYUGEは言語の壁すらも超えた。

幸い、小さな学校だったので、全校生徒は50人程度だったが、それでも休憩時間や給食の時間、すれ違うのは同級生たちだけではない。

みんな、顔面上部に「純黒」を携える僕を避けて歩いている。

生徒たちが海なら、その日一日、僕はモーゼだったと思う。

文字通り地獄のような一日だった。

カミングアウト・ライオッツ:自分の人生の主導権は誰にあるのか

「眉毛を油性のマッキーペンで書かせること」を教育の一環としてガチ指導する父親だ。いかにはみ出さず、既存の価値基準を大切にしていたか、わかっていただけたでしょう。

そんな父親に、僕がゲイであること両親に伝えるときには、それなりに覚悟が必要だった。

中学から時を経て、僕は大学のため上京して23歳。

実家へ帰ってカミングアウトをした時の話をしたい。

当時twitterで実況中継したtogetterがあるので、ここではカミングアウトの内容にだけ触れたい。

実家で両親と向き合った僕はこう伝えた。

両親には「勘当される覚悟できた。自分は男の子に産んでもらって、男の人を好きになる、いわゆるゲイです」

最初は押し黙って、深く考え込んでいた二人。

父親はこう言った。

「確かにショックだった。でも、だからといって勘当なんてするはずがないし、お前が父さんと母さんの子供であることは変わらない。今はまだ受け入れられないし、これからそうなれるかは分からないけれど、お前は自分の人生をそうやって選んだ訳だから、責任と自信を持って生きなさい」

母さんはこう言った。

「今は驚きと、申し訳ない気持ちといろんな気持ちでいっぱいです。雄太は突拍子も無いこともするし、変な子だなって思うときもあったけれど、優しい子だってわかってるから」

変な子?とは思ったけれど、思い当たる節がないこともないので、黙っておいた。

カミングアウトをされた側は、その瞬間から事実と向き合うことを、本人の意思とは関係なく強いられる。

父親の「これから受け入れられるかわからないが」という言葉は、彼の嘘偽りのない誠実な現在地なのだろう、と感じられた。

そして、「自分で決めた人生なんだから、責任と自信を持って生きなさい」という言葉の重みを感じた。

眉毛事件の時には、父や母は僕の人生の管理者的存在で、僕は僕の身体の舵を持たせてもらえていなかったように思う。

9年の時間を経て、これはお前の人生だよ、とその主導権を手渡されたような気もした。

「父」と「母」:記号の先にいる生身の人間へ

親と子供というのは、全く別の生き物だと思う。

このことを理解するのに20余年かかった。そのきっかけがカミングアウトだった。

本来当たり前のことだけれど、そのあと一年くらいをかけて、ぼんやりと、ゆっくりと咀嚼していった。

「お父さん」「お母さん」というラベリングには、僕個人からの完璧であるだろう、という偏見があったのだろうと思う。

だからこそ、彼らの当時の叱責や激励、期待に対して、拒否反応を示してしまった。

同時に、自分自身も「彼らの子供」というラベルにずいぶん苦しんだなと思う。

今年30歳を迎えた今、眉毛を整えようが、クラブのお立ち台でジュリアナ東京を踊ろうが、男らしさの要請に応えられなかろうが、怒る人はいない。

僕も自分の人生の舵取りの方法をやっと手に入れつつある。

そうしたことに気づけたことで、少しずつ、両親と一個人として対話したいと思えるようになったのが僕の現在地。

こんな話を、還暦を超えた両親と対話してみたいと思う。

お父さん、お母さん、という記号のその先にいる、一正と田鶴子と。

今、眉毛をごん太にして会いに行ったら彼らはなんていうだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?