カメラの選び方(必読)

写真を始めようと思ったとき、どんなカメラを選んだら良いか、迷いますね。また、新しいカメラが発表されたとき、買い替えようか迷いますよね。

カメラ選びってなかなか難しいですね。そこで、カメラの選び方について、参考になればと思い、私の体験を踏まえてここに記載させていただきます。

なお、ここでは、デジタルカメラの選び方に限定させていただきます。

最初に思うことは、写真を始める以上、あるいは、カメラを買い換える以上、良い写真を撮りたい、という気持ちがあろうかと思いますが、では、「良い写真は、高いプロ用のカメラでないと撮れないのか?」ということです。

結論から言いますと、良い写真はカメラに依存しないということです。ですので、カメラを替えても、写真は上手くならないということです。ただ、カメラの機能が高い上位機種のカメラの方が、撮影機会が増え、良い写真を撮るチャンスが増える、ということは言えると思います。

カメラの選択は、撮影機会の選択である

よって、カメラの選択基準は、撮影機会の選択であり、どのような撮影をしたいのか、その撮影の機会を得ることができるカメラは何が最適かを基準にカメラを選ぶ、というのが「カメラの選択方法」である、と言って過言ではないと思います。それってどういうことでしょうか。

そのためには、カメラの機能の差を考えておく必要があります。カメラによって何が違うのでしょうか。

1)画質の選択

まず、一番最初に気づくのは、画質の違いです。例えば写真の色の出方がカメラによって違う・・ということです。撮影機会という視点でこれをみると、自分の好みの画質の写真を撮る機会とみて良いでしょう。ただし、RAWデータで撮影し、その後、現像ソフトで好みの色に変えるのであれば、あまり問題ではないかもしれません。

2)画素数は多いほど良いのか?

次に、気になるのがセンサーの画素数の問題。ソニーは、有効約2420万画素のα7III、有効約1210万画素のα7SIII、有効約6100万画素のα7R IVを販売しています。Nikon のフラッグシップのD6は2082万画素(有効画素)で、Z7IIは、4575万画素(有効画素)です。CanonのEOS RPは、2620万画素(有効画素)、EOS Rは、3030万画素(有効画素)、EOS R6は、2010万画素(有効画素)、EOS R5は4500万画素(有効画素)。画素数が多ければ良いカメラのように思う方が多いようですが、画素数と写真の良し悪しは関係ないと言ってよいでしょう。

画素数が多いと、拡大したときの解像度が高いと言えますが、よほど大きなポスターの印刷など大きく引き伸ばさない限り、高画素である必要はないでしょう。

画素数が大きい場合のメリットとしては、トリミングしたときの残りの画像サイズを大きく残せることがありますが、デメリットとして、データが大きくなり、パソコンでの処理が重くなり、保存しておくメモリも大きく食ってしまうということがあります。また、画素数が少ない方がノイズが少なく、よって、高感度撮影に強いというメリットがあります。ソニーのα7SIIIは高感度撮影に強くするため、有効約1210万画素のセンサを使っています。

また、画素数の少ないセンサーの方が、オールドレンズの描写に合うように思えます。

精密描写の機会を得ようと言う方は、高画素をお勧めしますが、通常の場合、2000万台の画素数であれば、必要かつ十分かと思えます。

3)センサーサイズの問題・・・フルサイズか、APS-Cか、マイクロフォーサーズか

センサー(撮像素子)サイズの問題

フィルムカメラで用いられていた35mmフィルムのサイズ(36mm×24mm)に近いサイズのセンサーを有するカメラを、フルサイズセンサーカメラと言っています。

これに対し、デジタルカメラ開発当初に規格された、フルサイズより若干小さなサイズのAPS-Cサイズ(APS-C:約23.4mm×16.7mm)のセンサーを搭載したカメラがあります。https://ja.wikipedia.org/wiki/APS-Cサイズ

もう一つは、さらに小さな、マイクロフォーサーズ規格のセンサーを有するカメラ。

コンパクトデジカメ(コンデジ)のセンサーは、通常マイクロフォーサーズより小さなセンサーが多いのですが、中にはAPS-Cサイズやフルサイズのセンサーを用いた高級コンデジもあります。

これらセンサーの大きさの違いは、画質の差として現れると言われますが、SNSに投稿する限りにおいては、その差はほとんど感じられないレベルにまでになっています。

では、センサーサイズにより、何が変わるのでしょうか

3−1)まず、センサーサイズにより画角が変わります。APS-Cサイズは、フルサイズの約1.5倍、マイクロフォーサーズは、約2倍となります。例えば、フルサイズでは広角と言われる35mmのレンズをAPS-Cサイズのカメラに付けると、52.5mmとなり、標準レンズとなります。また、マイクロフォーサーズに装着すると、70mmとなり、ポートレート用の中望遠となります。ですので、同じレンズを使えるのであれば、フルサイズ、APS-Cサイズ、マイクロフォーサーズの3つのカメラを持っていれば、ボディ交換により一つのレンズで画角を変えられるということになり、フィルム時代には考えられないシステムとなるわけです。

3−2)センサーサイズにより、ボケ量が変わる。・・同じ範囲の景色を撮影するという条件では、ボケ量がフルサイズ>APS-Cサイズ>マイクロフォーサーズというようにフルサイズが一番ボケ量が多くなります。

センサーが小さいと写る範囲が狭いので、同じ焦点距離のレンズで撮ると被写体が大きくなってしまいます。よって、被写体をフルサイズカメラと同じ大きさで撮ろうとすると(同じ範囲の景色を撮るということ)、広角系のレンズを使用する必要があり、広角系のレンズを使うと必然的に被写界深度が深くなってしまうので、ボケ量が減るということです。

しかし、このことから、APS-Cやマイクロフォーサーズカメラではボケ写真を撮れないという誤解を生んでいるようです。確かに、被写体をフルサイズカメラと同じ大きさで撮った場合にはボケ量は少なくなるのですが、条件を変えて、同じ焦点距離のレンズを使用したときは、フルサイズカメラよりAPS-Cやマイクロフォーサーズカメラの方が大きなボケの写真を得ることができます。すなわち、APS-Cやマイクロフォーサーズは、フルサイズの画角から、トリミングしたのと同じ画像となるので、同じ画角のレンズを使うなら、ボケが大きく見えるわけです。

3−3)センサーサイズにより、諧調が変わる。

APS-Cに比べてフルサイズは、一画素あたりの受光面積が大きいため、白とびや黒つぶれが少ないと言われています。

3−4)センサーサイズで、暗所性能が変わる。

センサーサイズが大きいほど、光を取り込む量が多いため、暗い場所での高感度撮影についてノイズを抑えた撮影が可能と言われています。

3−5)センサーサイズで、レンズの大きさ、ひいては、カメラの大きさが変わる。

センサーサイズが小さいほど、レンズが作るイメージサークルの大きさが小さくてすむので、小さいレンズを使うことができます。このためレンズを含めた全体の大きさは、フルサイズ>APS-Cサイズ>マイクロフォーサーズとなります。

以上において、私が一番重要視しているのは、画質よりも、画角、カメラの大きさ、使えるレンズなどです。これらについては、以下に述べますので、フルサイズにするか、APS-Cにするか、マイクロフォーサーズにするかは、以下に述べる撮影機会の選択の結果としてどれが良いかを判断していただければと思います。

4)デジタル一眼かミラーレスか。

デジタル一眼は、フィルムの一眼カメラと同様、レンズを通ってきた被写体からの光を内蔵のミラーで反射させ、ペンタプリズムを用いた光学式ファインダーで見る仕組みとなっています。

これに対し、ミラーレスカメラは、レンズを通った被写体からの光をセンサー(受光素子)が受け、それを電子回路で映像に変換し「電子ビューファインダー」や「液晶モニター」に映し出します。

4−1)撮影タイムラグの有無:デジタル一眼とミラーレスの違い(その1)

デジタル一眼は、「光学ファインダー」を通してリアルタイムに景色を見ながら撮影できるため、撮りたい瞬間にシャッターを切ることができます。一方、ミラーレスカメラはレンズが捉えた景色を映像に変換するための処理時間を必要とするため、「電子ビューファインダー」での映像は現実の動きよりやや遅れていることになります。このため、例えば、目の瞬きに合わせてシャッターを切ったとき、デジタル一眼では、目を開いて写真が撮れるけれども、ミラーレスカメラでは、目を開いたときにシャッターを切ってもその時はすでに瞬きをして目を閉じてしまった撮影となってしまうことがあります。

4−2)撮影画像の事前確認の可否:デジタル一眼とミラーレスの違い(その2)

デジタル一眼は、「光学ファインダー」を通してリアルタイムに景色を見ているため、撮ってみなければ、どんな映像となっていかは確認できません。これに対し、ミラーレスカメラはレンズが捉えた景色を映像に変換するためどんな明るさや色味で撮影されるかを事前に確認できます。

4−3)シャッター音:デジタル一眼とミラーレスの違い(その3)

シャッター音は、撮影をしたことを示すため、必要となります。特に、ポートレート撮影などでは、モデルさんに撮影のタイミング等を知らせる必要があるため、必須の機能です。また、撮る側としても、シャッター音は撮った感があって、気持ちのよいものです。特に、Nikonのシャッター音は絶品ですね。しかし、コンサート会場などでは、シャッター音が演奏の邪魔となったりしますので、無音のサイレント撮影が必要な場合もあります。

デジタル一眼は、ミラーを反転させるため、シャッターを押したとき、音がします。一方で、ミラーレスカメラはミラーがないため、シャッター音を消すことができます。

なお、サイレント撮影のできるデジタル一眼もあるようです。例えば、Nikon のD6/D850/D780。購入の際に確認してみてください。・・Nikon Z9では、シャッター音を無音から大きな音まで調整可能で、D6のマシンガンのような音も可能とのこと。

4−4)電池の持ち:電力消費量について:デジタル一眼とミラーレスの違い(その4)

ミラーレスのカメラは、レンズから受け取った光をセンサーで受け、画像処理により電気信号に変えてモニターや電子ビューファインダーに表示しているため、常に電力を消費しています。

これに対し、デジタル一眼は、光学ファインダーを使っているため、センサーでの画像処置はシャッターを押し、ミラーをアップしてセンサーでレンズからの光を受けた時のみ行われるので、ミラーレスに比べ、電力消費量が少なくてすみます。したがって、電池の持ちがミラーレスより長くもちます。

4−5)使用できるレンズについて:デジタル一眼とミラーレスの違い(その5)

いずれのメーカーも、そのメーカーが設定したマウントに合う、自社製のレンズを販売しています。よって、そのメーカー製のレンズを使うか、あるいはそのメーカーのマウントに合ったサードパーティ製のレンズを使用することになります。逆に言えば、まずは、どういったレンズを使いたいのかという視点でカメラを選ぶということも可能です。そのレンズでしか撮れないという撮影機会を確保する、ということになります。

この視点で、デジタル一眼とミラーレスカメラを比較してみましょう。

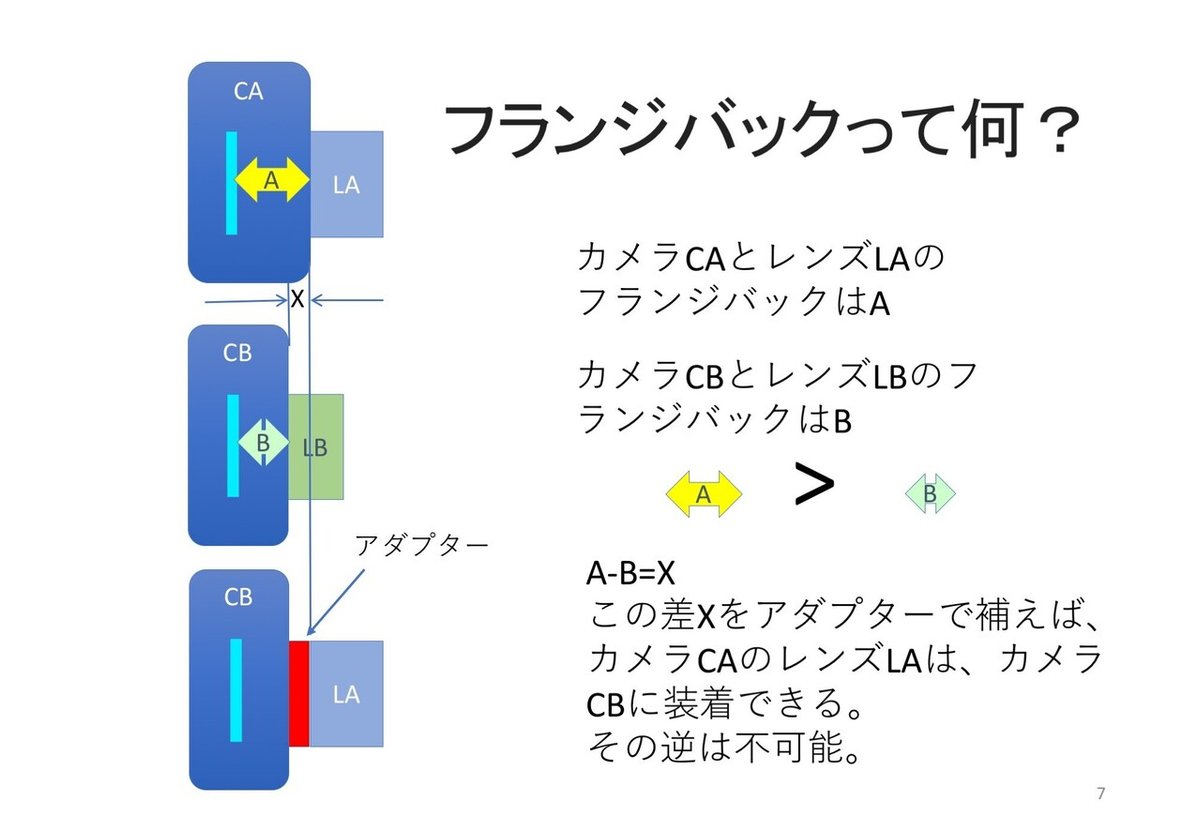

デジタル一眼は、フィルム時代のカメラシステムを踏襲して設計されているため、フランジバック(レンズマウントからセンサーの受光面までの距離)が、長いものとなっています。すなわち、レンズとセンサーの受光面との間にミラーを配置しなければならないので、その分、フランジバックが長くなるということです。

フランジバックについては、ここを参照してください。

https://scrapbox.io/photo-memo/フランジバック

これに対し、ミラーレスカメラは、ミラーを省いているため、フランジバックを短くできます。ライカL/パナソニックL/シグマL、キャノンEOS RFはいずれも、20.0mm、マイクロフォーサーズ(オリンパスOM-D パナソニック Lumix) は、19.3mm、ソニーEマウント及びキャノンEOS-M マウント は、18.0mm、Fuji Xマウントは、17.7mm、ニコン Z は16.0mmとなっています。

従来のフィルムカメラ時代からデジタル一眼までのカメラのフランジバックは、ライカ Rが、47.15mm、ニコン Fが46.5、M42/コンタックス/ペンタックスKが45.5mm、キャノンEOS EFマウントが44.0mm、ミノルタSR/MDが43.5mm、キャノンFD (キャノンの昔のレンズマウント)42.0mm、ライカL(スクリュー)が28.8mm、ライカM が27.8mmで、いずれも、ミラーレスカメラのフランジバックより長いものとなっています。

このことはどういうことを意味するでしょうか。

すなわち、フィルム時代に開発された一眼カメラ用のレンズは、アダプターを介することにより、どのメーカーのミラーレスカメラでも使用できるということです。ただし、オートフォーカスレンズのように、電子的に制御する必要のあるレンズは電子接点付きのアダプターで接続しない限りはオートフォーカスは使えません。

以上の視点からすると、デジタル一眼は、そのカメラのマウントに合ったレンズを使うのが原則となるが、ミラーレスは、従来型の一眼カメラ用レンズのほとんどをアダプターがある限りマウントの異なるレンズでも使えるので、レンズ選択の機会、レンズの個性を活用した撮影機会が増えると言えます。(なお、同じデジタル一眼に属していますが、フランジバックの関係でデジタル一眼のEOSには、Nikon、M42のレンズを装着して使うことができます)。

筆者は、かつて、リコーのGXRがライカMマウントのシステムを出したとき、ライカレンズを使用できるとあって、購入しました。それを機にオールドレンズを使った写真撮影にはまりました。

その後、ソニーがフルサイズのアルファ7シリーズを出したので、オールドレンズをそのままの画角で撮影できるということで、ソニーに乗り換えました。

すなわち、どういうレンズでの撮影機会を確保するのか、という視点でのカメラの選択です。

5)カメラはレンズを使うためにある

レンズの話になったので、レンズについてもう少し。

カメラの選択は撮影機会の選択であると言いました。従って、直接的に写真の上手さには関わってきません。レンズの選択はどうでしょうか。レンズは、その特性によって、写り方が違ってきます。よって、その写りをどう生かすかによって、撮った作品の印象は大きく異なります。よって、カメラ選択基準は、どのようなレンズを使えるのかということになります。写真は、レンズで決まると言っても過言ではありません。隅から隅まで解像するレンズ、ボケの美しいレンズ、暗いところで写せる明るいレンズ。空気感のある描写が可能なレンズ等、色々なレンズがあります。

自分が目的とする描写ができるか否かはレンズに負うところが大きいので、作品作りを企図するなら、まずはレンズを選び、そして、そのレンズを使えるカメラを選ぶという順序が良いでしょう。もし、気に入った写りのレンズがあって、その描写を得たいのであれば、カメラは迷うことなくそのレンズを使えるものにすべきでしょう。

6)ボディ内手ブレ補正機構

レンズといえば、最近のAFレンズはほとんどが手ブレ補正機構付きですが、オールドレンズには手ブレ補正機構はありません。そこで重宝するのが、カメラのボディ内手ブレ補正機構です。オールドレンズを使う人は特に、欲しい機能ですね。夕方の暗い時に手持ちでの撮影機会を増やしてくれます。

なお、ISO感度を上げて、シャッタースピードを上げれば手ブレ防止になるので、ボディ内手ブレ補正は必ずしも必要とはしないものです。あると便利なくとも良いということでしょうか。

7)ISO感度

ISO感度を上げれば、暗い場所でも手持ちで、手ブレなしに撮影できるシャッタースピードを確保できます。最近のカメラは、高感度の常用領域が高くなってきています。中でもソニーのα7SIIIは、常用ISO感度で102400まで、さらに拡張感度で409600まで上げる事ができます。そこまでの高感度は必要なしであっても、高感度対応はやはり夕方など暗い場所での撮影機会を確保してくれるので便利ですね。筆者は高画素センサーのカメラ高感度でノイズが出やすいので、有効約2400万画素程度のカメラを選んでいます。

なお、ISO感度については、感度をISO100以下に低くできる機能もあると、日中の明るい場所で、絞りを開放で撮りたい場合などに、NDフィルターなしでも撮影できるので、ISO感度を低くできるか否かも重要な要素です。シグマ fpは、拡張モードでなんとISO6~80に設定できるのが魅力です。

8)シャッタースピード

シャッタースピードは、被写体の動きを止めたり、動感を出したりするために、その速さを選択する必要があります。

シャッターには、メカシャッターと電子シャッターがあります。メカシャッターでは、上限1/8000ですが、電子シャッターでは、最高1/32000秒も実現されています(ソニーα1)

https://kakakumag.com/camera/?id=12587

9)連写機能について

とある公道レースの撮影を担当したときの話です。ものすごいスピードで走る車を捉えなければなりません。その時私が持っていたカメラは、4コマ/秒という連写速度でした。まったくもって対応できません。隣で写していたカメラマンは、当時のニコンのフラッグシップ、D4でした。小気味良い連写音。11コマ/秒という連写速度です。これでは敵いません。鳥などの野生動物、スポーツなど、動きモノを撮影するときは、やはり連写速度の早いカメラにしたいものです。

10)カメラの操作性

操作性が良くなければ、撮影機会を失いかねません。

特に重要なのは、操作ダイヤルの位置です。

ファインダーを覗きながら、右手で絞り、シャッタースピードを変えられるか、ISO感度を変えられるか、露出補正ダイヤルを回せるかをまず確認しましょう。さらに、マニュアルのオールドレンズなどを使う場合、ピント拡大ボタンを押せるかも重要です。さらに、ホワイトバランスの選択など、ワンタッチで行えるように、指の届く範囲に必要な機能を割り当てることができるかも重要ですね。

そういった機能の選択をメニュー画面からではなく、外観から視認できるデザインのカメラが使いやすいでしょう。

なお、操作性については、「慣れ」もありますので、Nikonのカメラに慣れている人はNikon, Canonのカメラに慣れている人はCanonが使い易いというのはあろうかと思います。

操作の上であると便利なのが、ピント位置を意図したところに移動させられる機能です。EOS R5やR6、Lumix S5 や ソニーにα7シリーズのようにジョイスティックで移動できるタイプのものが便利ですね。

11)堅牢性

11ー1)防塵防滴・防水性能

いざ撮ろうと思ったとき、シャッターが切れない、電源が入らない、では困りますね。その意味で、撮影機会を担保する堅牢性も重要です。マグネシウム合金などの金属の骨組みでできた防塵防滴対応のモデル。NikonやCanonのカメラはその点定評がありますね。水中で使用したい場合、防水処理を施したカメラを選択するか、対応する防水ケースのあるカメラを選択する必要があります。

11−2)センサー保護

デジタルカメラではセンサーがマウント内で露出していて、そこにほこりがついて、写真に写ってしまうことがあります。それを防止するため、最近のカメラでは、電源を切ったとき保護幕が降りて、センサーを覆い、レンズ交換時にほこりがセンサーに付くのを防止するようにしているものが出てきました。こう言った点も選択の基準となるのではないでしょうか。

12)メモリ&メモリカードスロット

画像データを記録するメモリは、かつては、コンパクトフラッシュカードが主でしたが、現在はSDカードが主流で、それもさらに高機能となってSDHC/SDXCというような進化が見られます。他にも、マイクロSDカード、XQDカード、CFexpressカード、CFastカードなどがあります。最新のメモリカードは高価になることも忘れてはなりません。

また、メモリカードスロットが一つのカメラと二つのカメラがあります。一つだけだと、メモリへの書き込みにトラブルがあったとき、取り返しがつきません。二つあると、一方にRAWデータを他方にJPEGデータを残すなどして、データの損失を担保できるので、失敗できないプロの方はスロット二つを望みます。

13)モニター画面・・チルト式かバリアングル式か

モニター画面が、固定されたカメラ、チルト式で可動するもの、バリアングル式で可動するものがあります。ローアングルで撮影する場合、可動するタイプを選ぶ必要があります。バリアングルのものならカメラを縦にしてローアングルで撮影できるので、縦位置ローアングルを望むなら、バリアングルタイプが良いでしょう。なお、チルト式でも3軸方向でチルトするタイプのものもあるので(Fuji)その場合は、縦位置ローアングルも可能です。

14)大きさと重さ

カメラの大きさは、とても重要です。

持ち運んで撮影する場合、例えば、街のスナップ撮影や登山をする山岳写真などでは、軽くて小さいカメラが楽ですね。

その意味では、カメラ・レンズともに小さいマイクロフォーサーズが有利です。ただし、APS-Cやフルサイズでも小さなボディのものが最近出ています。しかし、フルサイズではボディが小さくてもレンズまでは小さくないので、レンズを含めた大きさと重さを検討しなければなりません。

レンズとのバランスを考えたとき、ボディが小さすぎるとバランスが悪く安定しない場合があります。そこで、鳥の撮影やスポーツ撮影などで長い大きなレンズを使うときは大きなカメラの方が良いとも言えます。

追記:この記事を読まれたEさんから、こんなご指摘も・・「カメラの性能もレンズの描写も大切ですし、カメラやレンズの性能や特徴に負う表現も、ひとつの創造の在り方だと思います。ただ、どんなカメラやレンズが良いかと友人などに聞かれたとき、とっさの撮影の時に携帯しているカメラやレンズこそが名機だと答えています。」・・まさにそのとおりかと思います。その意味で、胸ポケットに入る小型のカメラ・・リコーのGRとか、ソニーのRX100シリーズ、Nikon、Canon、Fuji等各社コンデジを常に持ち歩くことは重要ですね。

で、心配になるのは、コンデジでは写真は上手くならないのでは・・という不安。そう思われるのではないかと、ちょっと古いものですが、私の持っているNikon のコンデジ:COOLPIX P300を引っ張り出してみました。今更ならですが、このカメラ、フルサイズデジカメと同じように、Mモード、Aモード、Sモード、Pモード、そしてオートモードもあり、露出補正もできます。さらに、レンズは、35mmフルサイズカメラ換算で24mm〜100mm相当のズーム。そしてマクロ撮影まで可能。レンズの明るさはf/1.8-4.9.。となると、写真上達の要素はかなり揃っていますね。小さくてもこのようなスペックのコンデジは各社から出ていると思います。

重くてかさばる大きなカメラは撮影機会を失わせてしまいます。これに対し、小さくて軽いカメラはいつでも持ち運べ、いざというときに撮影が可能ですね。

15)最後に

以上の基準で検討すればカメラを選ぶことができると思いますが、自分の経験として言えることは、カメラを替えることは、最適な「撮影機会」を得るためのものであり、「良い写真」を撮れるか否かは、撮影機会での撮り手側の問題で、カメラとはあまり関係がないということです。ただし、撮影機会を捕まえることができなければ、良い写真は望めないわけですから、まずは、撮影機会を得ることが先決です。

よって、新製品が出たときは、そのカメラにすることで、いままでと、何が変わるのか、どういう撮影機会が増えるのか、を考え、その機会を自分が必要としているのかをよくよく検討したいと思っています。

追記

色々理屈こねましたが、デザインが気に入ったというような理由で選ぶのもありですね。その場合は、どんな機能が増えたと言えるかというと、カメラのファッション的機能とても言えるでしょう。おしゃれも生活には重要な要素ですから。

オリンパスペンFや、OM-D EM5などは秀逸なデザインでした。Nikon Dfもクラシカルで良いですね。Nikon Zfcなどもデザインだけで価値ありですね。もちろんライカも。

ボディ内手ブレ補正機構について追記しました(2021,09,02)。

ピント位置の選択について追記しました(2021,09,02)。

14)大きさと重さについて、改訂しました(2021,09,23)。

究極のカメラ(2023/05/08追記)

究極のカメラは何かと考えたとき、小型で携帯性に優れ、常時持ち歩け、いつでもどこでも撮影チャンスをものにできるカメラが一番だと思うようになりました。

その意味で、上記のCOOLPIX P300は良いカメラですね。センサーサイズが1/2.3型で、1220万画素(有効画素)である点がやや物足りないかもしれません。この点、APS-Cサイズ大型CMOSセンサー(カメラ有効画素数約1620万画素)のRICOH GR III は十分かもしれません。

しかし、いずれも、ビューファインダーがありません。液晶のモニターを見ながらの撮影になるのですが、昼間の明るい場所では全く視認できない場合も多く、撮影がしにくくなります。

そこで、ファインダー付きのコンデジが欲しくなります。

候補としては、SONY Cyber-shot DSC-RX100シリーズがまず挙げられます。Panasonic LUMIX でも、DC-TX2, DC-TZ95などがありますが、ここではCanon PowerShot G5 X Mark IIを最有力候補としてお勧めします。

1.0型 積層型CMOSセンサー

カメラ部有効画素数 約2,010万画素

焦点距離[35mmフィルム換算]:24mm〜120mm

開放F値F1.8(W)-F2.8(T)

レンズの明るさと、24mm〜120mmという画角に魅力を感じます。

望遠200mm相当のモデルも各社ありますが、レンズが暗くなってしまいます。

液晶モニターもチルト式で、ローアングルでの撮影に便利。

機能も一眼と全く変わらずです。画質も十分なので、もうこれで良いかと思えるほどの性能ですね。

常時これを携帯して、さっと取り出して撮影することで、撮影機会を見逃しません。それが一番ですね。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?