心の触り方(「あ、共感とかじゃなくて。」展の感想)

東京都現代美術館で「あ、共感とかじゃなくて。」展を見る。

共感とは、自分以外の誰かの気持ちや経験などを理解する力のことです。相手の立場に立って考える優しさや思いやりは、この力から生まれるとも言われます。でも、簡単に共感されるとイライラしたり、共感を無理強いされると嫌な気持ちになることもあります。そんな時には「あ、共感とかじゃなくて。」とあえて共感を避けるのも、一つの方法ではないでしょうか。

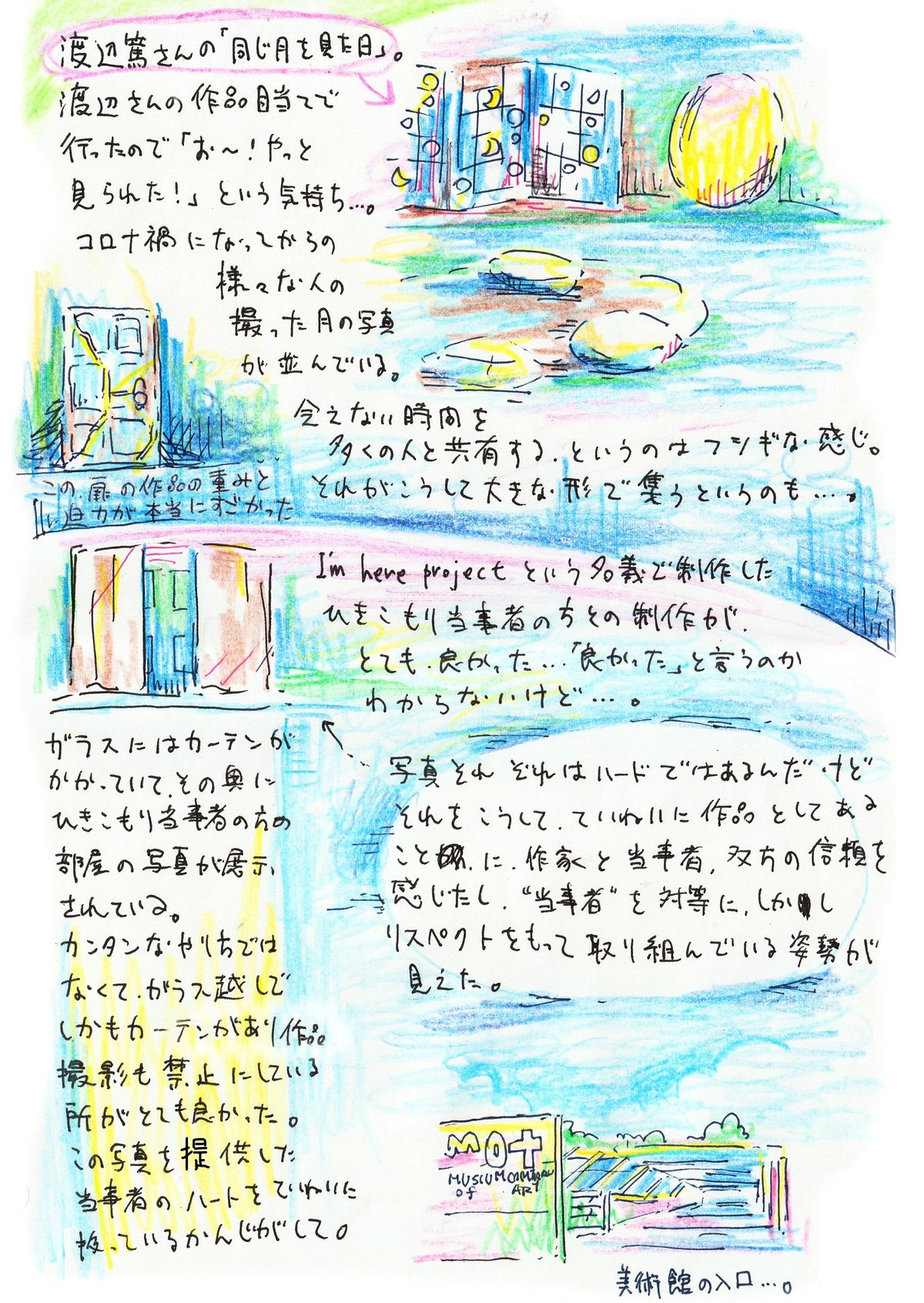

しかしながら、渡辺篤さんの作品はすごかったです。

作品集を買ったのですが、読みながらあまりの迫力に胸が詰まりました。心に何か痛いものを持っている人は見てほしい。痛みを否定せずに、手を添えるってこういうことなんだと思った。

ただ、「あ、共感とかじゃなくて。」展が総評としてあまりピンと来なかった理由を、見終わったあとずっと考えていた。

展示テーマへの違和感であるような気もするし、作品個々に対する感想かもしれないし、もっと個人的な背景のような気もする。

なんにせよ「腑に落ちなかった」というのも体験なので「なんだかな」としばらく思っていても良いのかもしれない。

全力でフリーペーパー発行などの活動費にさせていただきます!よろしければ、ぜひサポートをお願いします。