④-2 係助詞「は」「も」

👇俳句文法(文語)についての記事をまとめてあります。

随時追記あり。ご参考になれば幸いです。

(´>∀<`)ゝ

✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽

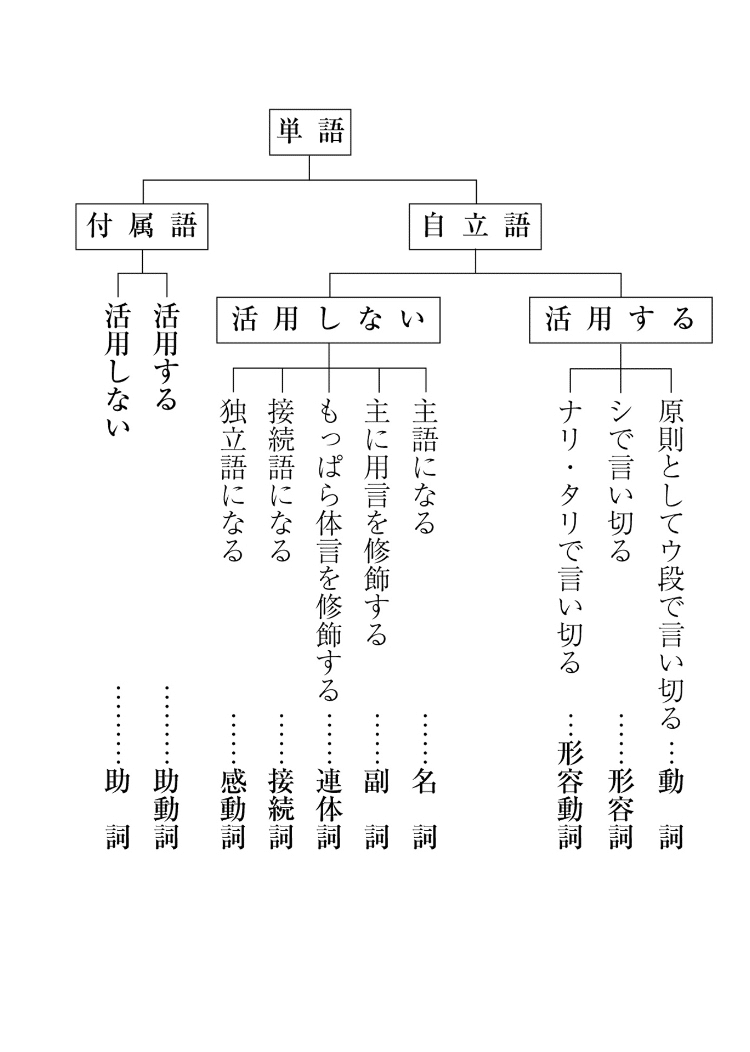

●助詞の分類

助詞には大きく六つの種類がある。

①格助詞

主に体言や活用語の連体形に接続し、その語がどのような文の成分になるかを示す助詞。

(例)が・の・を・に・と・へ・より・にて等

②接続助詞

用言や助動詞に接続し、上の文節と下の文節との関係を示す助詞。

(例)ば・とも・ど・ども・て・ながら・つつ等

③副助詞

種々の語に接続し、さまざまな意味を添える助詞。

(例)すら・さへ・のみ・ばかり・まで・など等

④係助詞

種々の語に接続し、文末に一定の活用形を要求する助詞。

(例)ぞ・なむ・や・か・こそ・は・も

⑤終助詞

文末にあって、禁止、詠嘆などの意味を添える助詞。

(例)かな・な・ぞ・か・ばや等

⑥間投助詞

文中や文末にあって、語調を整えたり、詠嘆などの意味を添える助詞。

(例)や・よ等

●係助詞とは

種々の語に接続し、強意・疑問・反語などを表し、文末にある一定の活用形を要求する助詞のこと。

係助詞には、次の七つがある。

ぞ・なむ・こそ・・・強意

や・か・・・疑問点・反語

は・・・話題の提示・対比的な強調

も・・・並列・添加・強意

係助詞で使用頻度が高いのは、【ぞ・こそ・は・も】の四つ。

疑問・反語を表す「や」「か」は、俳句ではあまり用いないのでざっと理解しておけばよい。

強意の「なむ」は、まず使われることはないので特に意識しなくてよい。

係結びの法則とは、係助詞を用いた文の末尾に、終止形以外の活用形が来る原則のこと。

【ぞ・なむ】→連体形(強意を表す)

【や・か】→連体形(疑問・反語を表す)

【こそ】→已然形(強意を表す)

【は・も】は係結びを引き起こさないのに係助詞に分類されている。その理由は、結びに終止形を要求する助詞だから。(係結びの法則とは言わない)

●係助詞「は」とは

文法的には話題の提示・対比的な強調を現す係助詞である。

例:

①春雷は空にあそびて地に降りず

「春雷」を話題にすることを読者に提示している。

また、「(夏の雷に対して)春雷は・・・」と対比的に強調している。

②シャワー浴ぶくちびる汚れたる昼は

倒置になっているが、話題を提示する用法。

●係助詞「も」とは

文法的には並列・添加・強意などを表す係助詞である。

例:

①かまきりも青鬼灯も生れけり

「かまきり」と「青鬼灯」という二つの名詞をつなぐ並列の用法。

②風鈴をしまふは淋し仕舞はぬも

「仕舞わないのもまた」という意味の添加の用法。

③秋灯かくも短き詩を愛し

「かく短き」の意味を強めている強意の用法。

④蛍見の人みなやさし吾もやさし

「・・・もまた」の添加の用法。

⑤草も木も水も八十八夜の香

三つの名詞を並列でつないでいる。

⚠️「も」は不用意に俳句で用いると饒舌になりすぎるので、実作上は注意しましょう。

係助詞①はこちら👇

袋小路 綴乃

参考図書:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?