③ 第1章 「風雲!東映誕生」

第2節「東映誕生を導く軍師 根岸寛一 中編」

浅草オペラでブームを興すも震災で灰燼に帰した後、直木三十五、牧野省三と組んだ連合映画芸術家協会で日本映画界の革命を目指した根岸寛一は、夢破れ、戻った浅草での興行戦争にて再び敗れ、市川で直木など友人たちの世話になりながらメダカ釣りの生活を送っていました。

そんな太公望に、1931年(昭和6年)「米国連合通信東京支局」時代からの古い友人古野伊之助から声がかかり、根岸は、古野が総支配人に就任した「新聞連合」で新しく創設した演芸部長の職に就きます。

そこで、しばらく働いていた時、経営不振、合理化問題他で弱体化した日活の新社長に担がれた松方乙彦(元総理大臣松方正義の七男)から、東京に新しく作る撮影所を運営する適任者をたずねられた「新聞連合」社長の岩永祐吉の推薦で、1935年(昭和10年)根岸に日活多摩川撮影所所長の打診がありました。

当時、日活には根岸の父小泉丑治と親友だった相談役横田永之助が依然陰の実力者として力を有しており、横田からの依頼も受け、根岸は松方の打診を受託し、その年1月21日付で所長に就任します。

そしてこの多摩川で牧野省三の次男マキノ満男と出会い、以後、二人の二人三脚が始まるのでした。

マキノは多摩川撮影所誕生時日活部長だった永田雅一によって京都から呼ばれていました。ちなみに永田は撮影所誕生後日活を離れ第一映画社社長になります。

建設中の日活多摩川撮影所

多摩川撮影所でマキノ満男は根岸の右腕・企画部長として、左腕・本社営業部の江守清樹郎と協力し、商業映画を数多く製作しました。

営業の立場から江守は「歌もの」企画を提案、まっ先にマキノは賛成し、浅草オペラでブームを起こした根岸もその意見を取り入れます。

1935年5月、江守の大学時代の二年後輩、作曲家として売り出し中の古賀政男を起用し、根岸の親友佐藤紅緑の息子で作家、作詞家サトウ・ハチロー原作で作った「うら街の交響曲」は日本人の生活に基づいた庶民派ミュージカル映画としてヒット、高い評価を受けました。

これは、西洋オペラが浅草で日本風庶民派オペラになったように、トーキー時代を迎えた日本映画界で生まれた、西洋ミュージカル映画に対する日本庶民派ミュージカル映画の本格的幕開けでした。

続けて7月そのコンビで作った「のぞかれた花嫁」もヒットし、主題歌B面ディックミネ、星玲子が歌う「二人は若い」が大ヒット、懐メロで今でも歌い継がれる「あなたと呼べば あなたと答える 山のこだまの嬉しさよ」で有名なその歌は、翌年「あなたと呼べば」というタイトルで映画公開されます。

その後も「ウチの女房にゃ髭がある」「あゝそれなのに」と映画、主題歌ともに大ヒットし、庶民派ミュージカル路線はこの時期日活多摩川撮影所のドル箱となります。

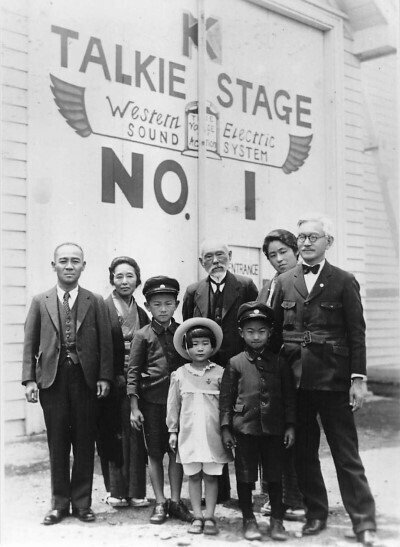

トーキーステージ前の根岸寛一

また、「文学青年所長」根岸は、内田吐夢監督の強い熱意で作った尾崎士郎原作「人生劇場・青春篇」、真船豊戯曲「裸の町」、小津安二郎原作「限りなき前進」、長塚節原作「土」、熊谷久虎監督で石川達三原作「蒼氓」、田坂具隆監督では田坂具隆原作「五人の斥候兵」、山本有三原作「真実一路」「路傍の石」など、映画化しにくい文学作品の映画化を積極的に進め、硬軟取り揃えた日活多摩川撮影所の黄金時代を右腕、左腕と共に築いた「名物所長」でした。

「名物所長」を囲んだ日活多摩川一同

他にも、製作担当取締役として根岸は、新国劇時代に仲良くなった中里介山「大菩薩峠」を、映画化を希望していた各社を尻目に、京都撮影所にて稲垣浩監督片岡千恵蔵主演で製作、大ヒットとなりました。

また、河原崎長十郎率いる前進座を京都に呼び、「鳴滝組」山中貞雄監督で長谷川伸原作「街の入墨者」で映画界に導きました。

しかし、日活の経営をめぐる松竹と東宝の経営権の争奪戦、松方と横田の対立などにより、「満洲弘報協会」の理事、大学時代の旧友森田久の誘いで根岸は右腕マキノを連れて満州に向かい、「満洲映画協会(満映)」に理事、マキノは製作部次長として入所、後日、浪人となった左腕江守も呼びよせます。

根岸・マキノ渡満を見送る日活の人々

満映甘粕正彦理事長の下、根岸は様々な苦労をしながらも、右腕マキノが呼び寄せた日活、松竹、新興、東宝など出身の数多くの日本人スタッフと現地採用の満州人スタッフ、共同で満洲人に向けての映画を作り続けました。後には監督の木村荘十二、脚本家の八木保太郎、終戦の年には内田吐夢までも満映に参加しました。

根岸の周りには日活多摩川時代同様、「日満問わず多くの人々が集まり、日満協和の中心となった。」と後の東映専務坪井與は述べています。

甘粕正彦満洲映画協会理事長

そして、満映ではマキノ、坪井の他、後に東映を支える、高橋勇、坂上休次郎、伊藤義、坂巻辰雄、堀保治、松本五郎他装置スタッフ、大森伊八、辻野力弥、赤川孝一、満映子会社河北電影で長橋善語、その他数多くの人々が働いていました。

満洲映画協会事務所にて

1939年(昭和14年)映画による文化工作を行う目的で、満映に続き、汪兆銘政府が50・満映25・日本映画25の資本割合で、上海に日満華合弁の「中華電影」(正式名称「中華電影股份有限公司」)が作られます。日本映画側からは川喜多長政東和映画社長が専務後副社長として、満映からは根岸が理事として入り、切磋琢磨しました。

新京バス停前にてたたずむ根岸寛一

1941年冬、満映で多くの満州人監督、脚本家、俳優、スタッフを育てたマキノ満男は満映東京支社に転勤が命ぜられ、新京を離れました。

そして、マキノは1943年(昭和18年)松竹から誘われ、下加茂撮影所、大船撮影所に入ります。

また、新京の酷烈な風土と痛飲が体を蝕み、前年結核に罹患、療養しながらも満映の仕事を続けていた根岸も終戦間近の1945年6月、満映から離れ、日本に戻り、親友の古野伊之助が用意した国策映画会社「社団法人日本映画社」の専務理事に就きました。

厳しい環境下にあった満映での年月で二人と日本人スタッフたちとの絆はより深まり、そして、この絆が戦後の東映京都撮影所立ち上げの絆に繋がっていくのです。

1942年満映「水滸伝」カメラ深田金之助