介護サービス提供体制の「中長期ビジョン」策定を 諮問会議で民間議員が提言 人材不足に強い危機感・・・という記事の紹介です。

今日は雨模様で北海道はとっても寒いです。

寒暖差が激しいので鼻水出てくるので体調管理は厳重にしておかないとやばそうです。

しかし、今年の夏は本当に過酷になりそうなので、台風や熱中症については本当に注意して仕事をしないといけませんね。

そんな中ですが、今後の介護業界の道筋についてなんとなくこんな感じになりそうなニュースが出たので紹介します。

政府は23日に経済財政諮問会議を開き、6月に予定する今年度の「骨太の方針」の策定に向けて社会保障制度を議論した。【Joint編集部】

民間議員はこの中で、介護サービス提供体制の中長期ビジョンの策定を提言。AIやセンサーといったテクノロジーの活用、事業所・施設の経営の大規模化、保険外サービス事業者との連携などを含め、今後の介護ニーズに応えていく方策を検討するよう要請した。

中長期のビジョンって既に出ていて、地域包括ケアシステムの構築がそれだったような気がするのですが、あれはもうなかったことにするのかなぁ・・・。

たしかに、ちょっと無理筋な気もするんですよね。

地域の中で助け合いなさいよ、というのは国から言われてシステム化されてするようなもんでもないしなぁ・・・というのが正直な所ですが、そうでもしないと在宅介護が崩壊してしまう、というのも一つあるとは思います。

ただ、地域包括ケアシステムがなぁ・・・難しいから全然進んでないような気もするんですよね。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される 地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

2025年を目途に・・・という事なので来年なんですよね。

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが出来るような見通しが立っているかというと、おそらく現状のままでは無理だと思います。

自分らしい人生を重度な要介護状態になっても自宅等で継続できるかというと、そもそもの介護保険サービスの柔軟性の無さ、保険外でのサービスを担う担い手や社会資源が不足していますし、そもそも保険外サービスが使えないような金銭的な余裕がない方へのサービスを、どこまで本人の望む人生を実現するために提供できるかというと、正直難しいです。

あまりにも手が届かない部分が多いですし、人生のプランを作成するケアマネの約半数の方が、いわゆるシャドーワークは不必要であると判断している統計が出ていますので、要はそこまで個人の人生に寄り添えない制度になってきてしまっているような状況です。何もケアマネが頑張ればよいと言っているわけではなくて、制度から零れ落ちるニーズをどう拾おうと工夫できるか、という部分がごっそり抜け落ちた制度になってしまっているので、そこを何とか改善できないか・・・と思うんですよね。

結局、国や厚労省が何をやりたいのかと考えると、国や厚労省はもう面倒みないのであとは地域住民の中でなんとかしてね、という感じにも聞こえてくるし、これまでの対応や進め方をみているとそう思わざるを得ませんが、そんな自覚して暮らしている地域住民なんていませんよ。

○ 本人の選択が最も重視されるべきであり、本人・家族がどのように心構えを持つかという地域生活を継 続する基礎を皿と捉え、生活の基盤となる「住まい」を植木鉢、その中に満たされた土を「介護予防・生 活支援」、専門的なサービスである「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」を葉として描い ています。

○ 介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され、養分をたっぷりと蓄えた土となり、葉 として描かれた専門職が効果的に関わり、尊厳ある自分らしい暮らしの実現を支援しています。

現時点でも本人の選択が最も重視されているのか、はなはな疑問です。

そうはならない現実というものが大きく横たわっています。

その中でケアマネをはじめ介護職は疲弊していっています。まぁ一番申し訳ないのは望まない選択をせざるを得ないご本人なんですけれど・・・。

本人や家族がどのように心構えを持つか・・・というのもひどい話で、やはりあとは本人や家族の自己責任で片付けようとしているように読めます。

そもそも、ケアラー問題や介護離職問題を考えた時に、このような心構え自体がその解決の足かせになります。

考え方自体は否定はしませんけど、こういう構想を出した後に現場レベルでそこに向かって事業を進めていく、地域づくりをしていく、という方向にはなってないわけで、本当に絵に描いた餅とはこのことか、というくらいの状況になっていると思います。

介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され・・・というのも現実離れした理想論になってますね。シルバー人材センターですら人手不足で手が回らない状況になっています。少なくとも、室蘭市・登別市・白老町では実際にそのような声を聞いていますし、だからこそ我々のような介護事業者が草刈り等のシルバー人材センターで対応してきた作業を引き継いでとり行っている状況が生まれています。

この地域包括ケアシステムの構想が出た時から、専門的な事は専門職へ・・・という流れにしていくはずだったのですが、そうではない部分の担い手づくりが全くうまくいってないので、結局介護に関係している事業者(ケアマネやヘルパー等)が、その穴埋めをせざるを得ない状況です。

社会資源がなくて誰もフォローできないなら、我々が対応するしかないじゃないですか、民間といえど公的なサービスを担っている事業者としての自負も専門性もありますから。

介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され、養分をたっぷりと蓄えた土となり、・・・明らかにこの部分の創出が出来なかった国や厚労省の対応や進め方がよくなかったと思います。

また、葉の部分の専門職も年々減少していく事が明らかになっていますし、地域の介護を支える最大のマンパワーになるはずの訪問介護事業所は、年々倒産件数が増えている状況です。

ですので、どう考えてもこの構想はもう限界です。

介護現場の人手不足が顕著で、介護ニーズが更に拡大する今後の人材確保は非常に難しい、という認識がベースにある。

国の推計によると、医療・介護・福祉分野で働く人の就業者全体に占める割合は2018年時点で12%超。このまま2040年になると、就業者全体の18%から20%程度にまで引き上げる必要があり、実現可能性に大きな疑問符がつく。

介護は特に労働需要の伸びが大きい分野。より効率的なサービス提供体制への転換は不可避、というのが民間議員の問題意識だ。

政府関係者は、「介護分野は人材不足がかなり深刻化する。テクノロジーの活用などでどこまで対応できるのか、より中長期的に考えていくべき」と話した。

介護現場を担う介護職が不足するのはずっと前から言われてきた事で、それでも抜本的な対策を打たずに様子をみてきた結果、このような現状になっていると思います。たしかに処遇改善の対策などされましたが、それでも他産業と比較するとまだ低い上に、受験資格の要件をみれば明らかに介護経験上ではベテランの部類になって初めて受験できるケアマネの処遇改善を同時に行わなかった事で歪な構造を作って話をややこしくしてしまったのも事実です。

2018年時点での全就労者の12%が介護職という事で、それでも不足感がある中で2040年には18~20%以上にまで引き上げる必要があるという事ですが、これって総人口に対しての労働人口の減少も踏まえたパーセンテージなんでしょうか・・・。そもそも現状の社会構造やサービスの質や量を維持するとなると全産業で確実に人手不足になりますので、その中で現時点でも介護職不足を解消できない状況の中で、国が経営の上限設定をして高い利益を出すと次の法改正で収入が減らされてしまうような対策をされ続けてきた状況の中で、事業者レベルでの対策はもうほぼ不可能な状況ですので、そのあたり国や厚労省が真剣に考えてくれないと難しいと思います。

「介護分野は人材不足がかなり深刻化する。テクノロジーの活用などでどこまで対応できるのか、より中長期的に考えていくべき」

・・・こんな話をしている状況ですので、国としてもこれ以上介護職は確保できないだろうと思っていると思います。

そして、これまでがそうだったように、テクノロジーの活用など方針や提案をした所で、実際には物事は進んでいかないと思います。

だって、やれって言うだけであとは民間まかせですから。

民間は、利益や儲けが出ないとやりませんよ。

財務省はテクノロジーをフル活用して介護サービスの人員配置基準を緩和すべきと主張。事業所・施設の経営の大規模化、保険外サービスのより柔軟な運用なども促した。政府は今年度の「骨太の方針」に、こうした方向で介護保険改革を検討していく考えを記す構えだ。

国が検討するのって保険外サービスをどう活用するかとかそういうレベルじゃないと思うんですけどね・・・。

そういうサービスが使えないような人に対してどういう制度をつくっておくかとか、そういう事だと思うんだけどなぁ・・・。

いずれは介護保険のサービスは低所得層に限定されて、一定所得以上の方は保険外のサービスを活用するという方向になるのかなぁ・・・。

いや、そうなったらどうだろう、介護職は介護保険制度の事業所に残るかなぁ、たぶん保険外サービスの方が儲かりそうな気がするんですよね。今の報酬単価だと。

現状、保険外のサービスは1時間3000円~3500円くらいのようですので、状況によっては値上げの対応も各社で自由にできるので動きや対応は早いですからねぇ。介護保険制度下だと年単位での遅れが出ますから・・・。

本当にどうなるんでしょうね・・・この先。

もうついでなのでこちらの記事もサラッと紹介しておきます。

岸田文雄首相は23日の経済財政諮問会議で、「医療費・介護費の適正化に向けた改革を前進させる」と明言した。【Joint編集部】

これは制度改正や運営指導や集団指導での話ですけど、そういう場で”適正化”という文言が出てきた場合、確実に今までよりも減らします、という意味になります。

ですので、この文章をそのまま読めば、医療費や介護費については減らしますよ、というメッセージです。

で、おそらくこれは現役世代の負担増にならないように抑制していきたい、という事だと思うんですよね。同時に、不必要な医療や介護サービスについては許しませんよ、という形での費用を減らすという事だとも思います。

諮問会議は今回、来月にまとめる今年度の「骨太の方針」をめぐり社会保障制度を議論。岸田首相は席上、「社会保障給付費対GDP比の上昇基調に対する改革に取り組み、効率的で強靱な社会保障制度を構築していくことが重要」と述べた。

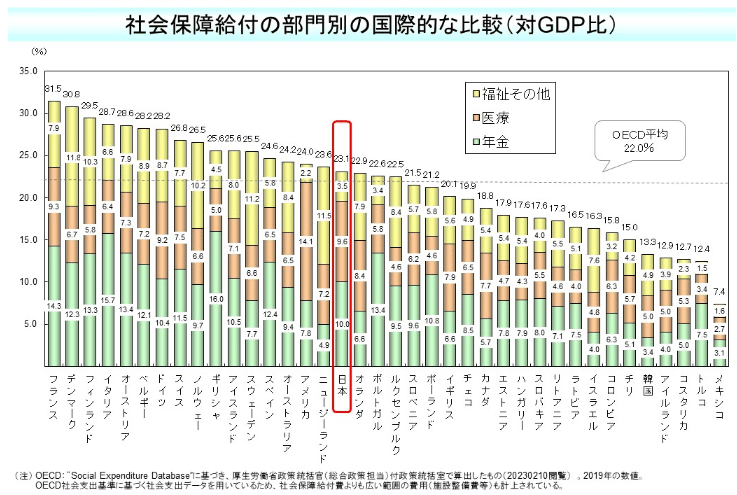

社会保障給付費のGDP比とかあるんだ・・・と思って調べてみました。

このグラフで何か問題あるのかなぁと思って見ましたが、OECDの平均値より少し高いのが問題なのかなぁ・・・。高齢化が進んでいるんだから平均より高くて当然だと思うのですが・・・。

ちょっと上のグラフの数字を下に並べてみます。

日本 年金10%、医療9.6%、介護3.5% 高齢化率29.1%

米国 年金7.8%、医療14.1%、介護2.2% 高齢化率16.6%

ドイツ 年金10.4%、医療9.2%、介護8.7% 高齢化率22.1%

カナダ 年金5.7%、医療7.7%、介護5.4% 高齢化率19%

英国 年金6.6%、医療7.9%、介護5.6% 高齢化率18.9%

スウェーデン 年金7.7%、医療6.8%、介護11.2% 高齢化率20.1%

デンマーク 年金12.3%、医療6.7%、介護11.8% 高齢化率15.4%

高齢化率は別のデータから引っ張ってきました。

他の国の高齢化率と比較すると、そこまで突出して高い水準になっているとは言えないと思いますし、介護の部分だけ見ると高齢化率はトップですが、対GDP比はかなり低いと言えます。

単に数字だけ横並びで見て検討しているのであれば、ちゃんと自国の状況を踏まえた上で検討してもらいたいなぁと思いました。

対GDP比の上昇率が突出して高いとしても、現状が他の国の高齢化率と比べるとかなりケチった配分になっているので、それは逆に当然の結果だと思いますので、そこを問題と言われてもなぁ・・・と思ってしまいました。

・・・他の国と平均値で比較するならね。

民間議員は具体策を提言。介護分野では、今年度からの制度改正で先送りした利用者負担の2割の対象拡大について、次期計画期間(2027年度から)の前までに「確実に結論を得る」ことを要請した。

あわせて、介護事業者のDXを促す報酬上のインセンティブの拡大も促した。

具体案が出ているという事で、引っ張ってきますね。

特に真新しい内容はなくて、今までさんざん出来てきていた内容ばかりですね。やはり次の改正では、2割3割負担の拡大とケアプラン有料化、要支援1と2の方の総合事業への移行などは具体化されそうな感じです。

個人的には、どの対策をとっても焼け石に水だと思うので、もっと違うアプローチで根本的な部分からの変革が必要じゃないかと思っています。

DXとかも提言として出てますが、今のままじゃ進まないと思います。

まず、国や厚労省がDX進めていかないと・・・ですね。

ケアプランデータ連携システムを見てもわかりますが、せっかく導入しても弊社は活用できませんからね、地域で他に導入している事業所がありませんので・・・。

そういうの想定できてたと思うのに何でかなぁ・・・。

逆に想定できてなかったとしたら、やはりDXも今後の現状の改善も不可能だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?