【地声×裏声】ミドルボイスの出し方3選

はじめまして!

ミドルボイス構築コーチのtoAです!

今回は「ミドルボイスの出し方3選」についてお話します。

結論から

ミドルボイスの出し方は

・発声に必要な身体作り

・呼吸を発声へと連結させる

・喉の様々な筋肉群の発達、運動性、バランスをコントロールすること

などから成り立つ、総合的な筋肉の連動による発声

がミドルボイスの出し方となります!

身近な感覚で例えると、スポーツを練習していくような感覚です。

ですので、

「この練習さえやれば必ずミドルボイスが出せる!」

というものは残念ながら存在しません。

ですが、悲嘆することではありません!

才能や生まれ持った性質ではなく、日々の練習によって、あなたがミドルボイスを発声する条件に足りない部分を適正に判断して補っていくことで着実に習得することが出来るからです!

なぜミドルボイスが必要なのか?

Ado、Mr.s Green Apple、YOASOBI、Official髭男dism、緑黄色社会、ONE OK ROCK etc...

多くのプロのアーティストはミドルボイスを使って歌唱しています。

音程に従って

チェストボイス→ミドルボイス→ヘッドボイス

と発声は移り変わりますが、ミドルボイスの部分が抜けてしまうといかがでしょうか?

チェストボイス→ヘッドボイス

となり、歌唱している側も聴いている側も地声と裏声で歌っているように感じると思います。

現状、ミドルボイスが出せないということは、上記のアーティストはもちろんのこと、あなたの出せる地声の音域を越えたアーティストの楽曲は歌えないと思います。

また、発声が未発達段階の歌唱において

ピッチ(音程)は合っているけど、

・音質が違う

・地声感が足りない

・音に芯がない

といった悩みが出てくることがあります。

これらの悩みも歌えないに通ずることとなります。

したがって、

多くの楽曲はミドルボイスを使う音域で作曲されているので

ミドルボイスを習得しなければ、自由に歌うことが出来ない!

と言っても過言ではありません。

この記事に辿りついてくれたあなたはご自身の歌唱で、

・高い声が出ない

・ひっくり返る

・喉が締まる

・喉が苦しい

・喉が疲れる

・喉が枯れる

・喉が詰まる

・表現したいことが出来ない

など、様々なお悩みを抱えているかと思います。

歌に真剣に向き合っているほど、苦悩や葛藤、焦り、歌が嫌いになってしまう時期の虚しさは痛いほど共感します。

これらの悩みは全て、過去の私が悩んでいたことの一部だからです。

「ミドルボイス」という存在を知ってから10年以上悩み続け、それを習得することにたくさんの時間とお金を費やしました。

様々な知識や情報を調べて、いくつもの有名な音楽スクールや有名なボイストレーナーから指導を受けましたが、なかなか習得することが出来ず、途方に暮れていました。

ある時期に出会ったスクールで

「今までの偏った練習によって、ミドルボイスを習得することを自らマイナスにしている」

とアドバイスを受けました。

コツコツと練習していたことがゼロどころか、マイナスとなり、いわゆる、悪い癖(力み)となってしまっていたのです。

病気になり薬を飲んで、すでにその病気は治ったのにもかかわらず、その後、ずっと薬を飲み続けた結果、副作用で体調を崩す状態が続く

みたいな状態だったのです。

つまり、どんなに効果のあるエクササイズだとしても、それを使う時期や使う量を間違えてしまうと無意味だったり、行き過ぎると逆効果になってしまうということです。

では、このボイトレ難民となりコツコツと練習していたことがマイナスとなってしまった状態から

どのようにミドルボイスの出し方を習得したのか?

をご紹介したいと思います!

効率的にミドルボイスを習得するための3選

【脳・耳・体】のルーティンでマイナス要素を無くしていき、着実にミドルボイス習得に必要な要素を積み重ねていき習得した!

ということになります。

どういうことかというと、

1.【 脳 】

〈記憶の3階層〉

人間の記憶は3階層に分類されます。

感覚記憶

最も保持期間が短い記憶。瞬間的に保持されるのみで意識されません。外部から入力された刺激情報はまず感覚記憶として保持され、そのうち注意を向けられた情報だけが短期記憶として保持されます。

短期記憶

保持期間が数十秒~数時間の記憶。保持時間だけではなく、一度に保持される情報の容量の大きさにも限界があります。

長期記憶

短期記憶に含まれる情報の多くは忘れてしまい、その一部が長期記憶として保持されます。

長期記憶は保持時間が長く、数日から一生にわたって保持される記憶となります。

短期記憶とは異なり、容量の大きさに制限はないことが特徴です。

喉の筋肉を働かせるためには、どうやってその喉の筋肉を働かせるかという記憶が必要となります。

記憶が神経伝達を行い、筋肉を正しく働かせるため、脳が理解していることは非常に重要なことです。

しかしながら、人間は記憶を忘れる生き物です。

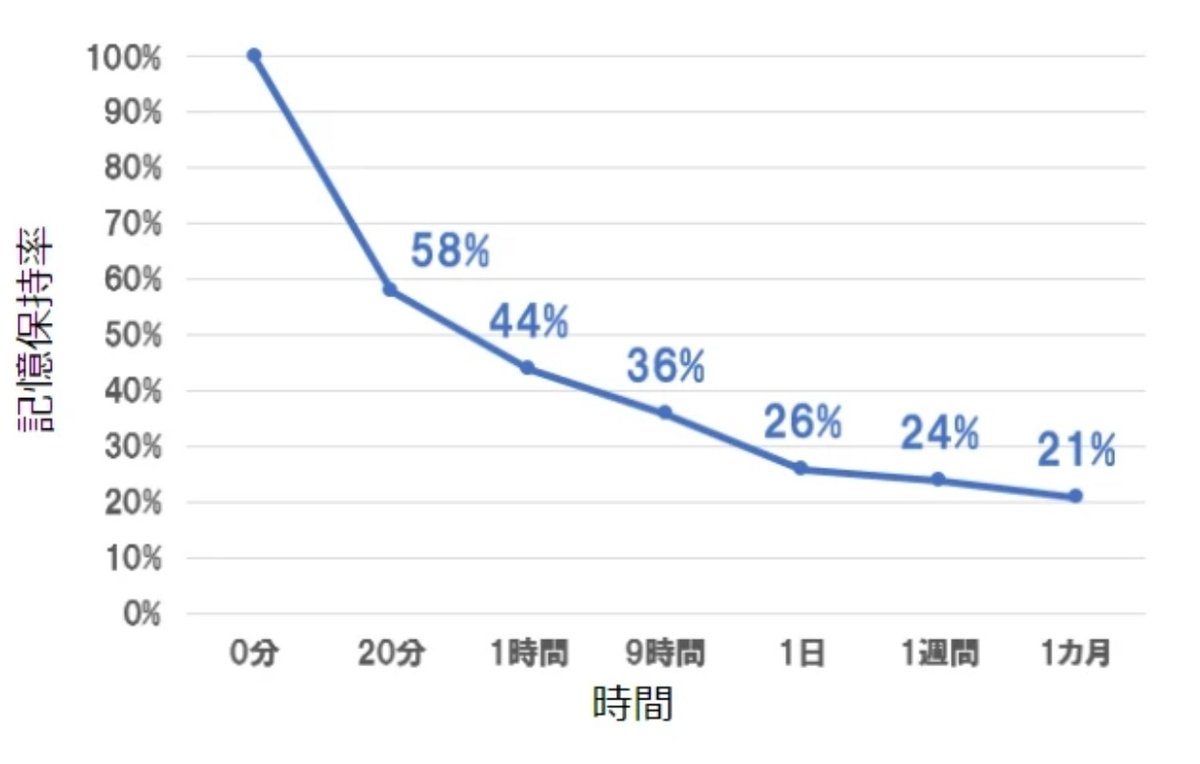

この「忘れる」ということを研究したものに、エビングハウスの忘却曲線という有名な実験データがあります。

このデータから効率的な学習は9時間以内にもう一度、学習内容を復習すると、短期記憶で失う記憶が少なく、また、正確性を高く保ちながら、長期記憶へと移行することが可能ということが言えます。

また復習を重ねるほど記憶は定着しやすいという特徴があるので、

効率の良い学習は

正しい情報を受け取り、早期に復習を重ねることでその再現性を早く長期記憶にすること

だと言えます。

「あ~、めんどくさいから明日練習しよう…」

を繰り返して、3日後、1週間後と先延ばししてしまうと…

内容を思い出すこと自体に時間がかかってしまい、正確性を再現することにも時間がかかり、結果、よりめんどくさいことになってしまいます笑

ミドルボイスを早く習得するためには、練習した内容をいかに長期記憶として脳に記憶させるかが重要となります!

2.【 耳 】

脳で理解した情報が具体的にどのような音なのかをしっかりと聴くこと

エクササイズの中では実際の歌唱ではあまり使わないような声色で発声練習を行うことがあります。

「実際に使わない声色ならテキトーでいいわ」

と思った方もおられるかと思いますが、

実際の歌唱ではあまり使わない声色というのは、今のあなたがミドルボイスを習得するために必要な筋肉群をダイレクトに活性化させるために用いられることが多いので中途半端に覚えてしまうとエクササイズの効果は減少してしまいます。

また、この耳の部分の聴く力はミドルボイスを習得した後も非常に重要となりますので、早い段階から聴く力を育てていくことをオススメします!

3.【 体 】

脳と耳で理解したことを実際に再現して反復して練習する

発声練習を行う中で重要なことは再現性です。

脳で理解した説明と耳で聴いた音をしっかりと再現出来るように思考錯誤してみましょう。

この思考錯誤することは後にあなたが歌声を作ることに大きな影響を与えます。

口の開き方、表情筋の使い方、音の当て方などで声色は微細に変わります。

その微細な変化に気がつくかどうかで、

共鳴、声の重さ、声の質感などをコントロール出来るようになる感覚が備わっていきます。

再現性を意識した後は反復して練習を行い、その発声を長期記憶に記憶出来るようにしていきましょう!

最後に

いかがだったでしょうか?

今回は心理学・脳科学の側面からミドルボイスを効率的に習得する方法を3選をご紹介しました。

脳・耳・体のサイクルをルーティン化出来ると、効率も上がり、これを1つのタスクと感じられなくなっていきます。

成長の早さは、物事が苦と感じられなくなるかが重要ですので継続していきましょう!

公式LINEの方では無料体験レッスンを実施しています!

興味のある方は是非ご検討ください!

こちらから→https://lin.ee/aNwWCPF

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?