social work って、なんだろう

今日は、つむぎの考える”social work”について書いてみようと思います。

”social work station つむぎ”のコンセプト

すべての人が大切にされる社会をめざすソーシャルワーク。こころやからだの不調がある時に医療や福祉のケアを受けるだけでなく、ふつうに暮らし、まちの人と一緒に楽しみ、必要とされる場を持てるように。人と人がラベルを超えて「わたし」と「あなた」で出逢うきっかけを、暮らしの中に。

つむぎの考える”social work”とは…

すべての人が、その人らしく生きることができるために、個人と環境の相互作用し合う接点に介入する働き。困難を個人に起因させず、周囲との関係性と共に捉える。資格の有無や立場に関わらず、その理念に基づくすべての営みが、socialなworkと考えています。

すべての人がその人らしく生きることができるために

ソーシャルワークの大原則は「人間の内在的価値と尊厳の尊重」です。日本ソーシャルワーカー協会の倫理要綱の前文には「すべての人が平等であること価値ある存在であることそして尊厳を有していることを認めてこれを尊重する」と明記されています。

これをなるべくシンプルに自分の言葉にしてみようと考えて、つむぎのコンセプトである「すべての人が大切にされる社会」「ラベルを超えて人と人が”わたし”と”あなた”で出逢える」という言葉にたどり着きました。

個人と環境の相互に作用し合う接点とは

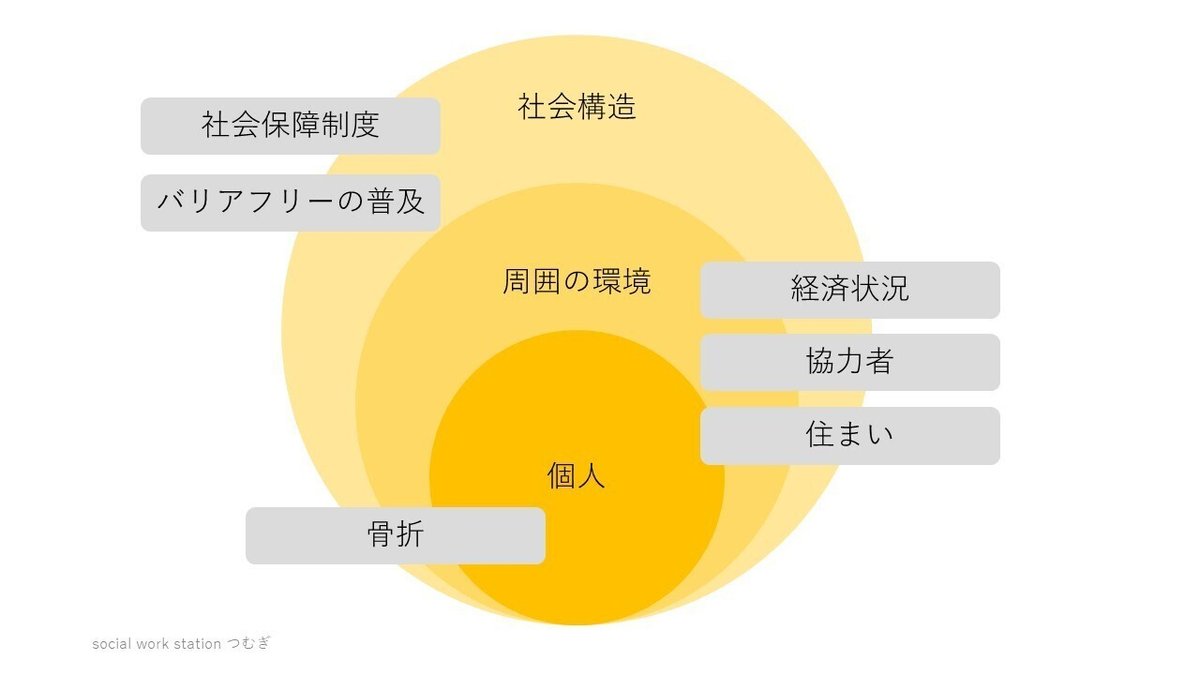

「個人と環境の相互に作用し合う接点」とは、なんともわかりにくい言葉なので、図にしてみました。例えば、ある人が「骨折をして歩けない」という状況になったとします。同居者の有無、家の段差の有無、仕事、育児や介護の有無、協力者の有無、近隣に買い物できる場所があるのか、ネットスーパーを使うためのスマホ操作ができるのか、など周囲の環境によって困難の度合いは大きく変わります。

「骨折」という個人の抱えた状態に対して、適切な診断と治療を行い、痛みや動かしにくさなどの症状を軽減するのが医療の役割だとすれば、「骨折したことによって生じる生活の困難」への対処を一緒に考えるのがソーシャルワークです。

ですから、ソーシャルワークは個人、周囲の環境、またそれを取り巻く社会構造も対象にします。

その人の抱えた困難を個人に起因させない

骨折を例に話してきましたが、引きこもりや失業、アルコールの多飲やギャンブルなど、あらゆる状況において、ソーシャルワーカーは問題や困難を「自己責任」にせず、その困難に至った背景に目を向けます。家庭環境や生い立ちの中での傷つき、住まいや経済状況、その方をとりまく人間関係や置かれた立場。すべてが相互に作用して生じている複雑な困難を、ご本人と一緒に読み解き、少しでも望むかたちに近づけていけるように協働、伴走します。

つまり”Social Work”って

いろいろ書いてみましたが、抽象的でわかりにくかったかもしれません。具体的には「制度やサービスの案内、調整をする」「お金や住まいの相談を受ける」「入所施設を探す」「困った時に話を聞く」といった仕事をすることが多いですが、これらは「その人らしい生活」の実現のために「個人と環境の相互に作用しあう接点に介入」している働きなのです。

social work station つむぎの開催している上映会やオンラインサロン、twitterやnoteでの発信も、「すべての人が大切にされる社会」の実現のための、ちいさなsocial workと思って、少しずつ歩みをすすめているところです。

長くなってしまいましたが、読んでくださり、ありがとうございました。

<引用>日本ソーシャルワーカー協会.倫理要綱. 倫理綱領|日本ソーシャルワーカー協会 (jasw.jp)