《シリーズ》政府のお財布 その⑤ 歳入 ー 政府の収入(3)

このシリーズでは政府の支出や収入について私自身が勉強している。

前回は政府の収入について財務省の解説ページを途中まで辿った。

今回はその続き。

前回の記事 ↓

財務省の解説 ↓

増大する社会保障とは何か

●社会保障は、年金、医療、介護、子ども・子育てなどの分野に分けられ、国の一般会計歳出の約1/3を占める最大の支出項目となっています。

●社会保障制度の基本は保険料による支え合いですが、保険料のみでは負担が現役世代に集中してしまうため、税金や借金も充てています。このうちの多くは借金に頼っており、私たちの子や孫の世代に負担を先送りしている状況です。

増える社会保障費のせいで借金が膨らんでいるという説明。

恐らく、出費が増えたから借金が膨らんでいるというのは分かりやすいと思っての説明だと思うが、家計で言えば少し違う。

家計の場合に借金が増えるのは、手持ちのお金で買えない大きな買い物をする時か、一時的に収入を上回る出費があった時だ。けれど余程無計画な人でない限り、返す宛を手配してから借りる。貸す方だって返せる見込みもない人には貸さない。

ところが政府の場合はそうではないらしい。

返せるかどうかは別として、借りる前提で使う計画を立てる。借りられる範囲内で計画をするのではない。

なぜなら、少なくとも当面はいくらでも借りられる(と思っていた)からである。

いくらでも借りられる前提で借りまくっておいて、後になって借りすぎてました、このままでは返せませんというのは普通何というのだろう。

自分の親の借金は子や孫が返さなければならないのはそうだが、その借金を作ったのが赤の他人で、親が騙されて借金を負わされていたのだとしたら酷過ぎるのではないか。

それでも騙される方が悪いと言うことなのだろうか。

もっとも、政府の借金が増えても問題が無いとすればどうだろうか。だったら政府は借金があって大変です!なんて説明はしないと思うかもしれないが、ことはそう簡単ではない。

借金がたくさんあって大変です、とことさらに言うのは、もっと税金払えということと直結している。これだけ聞くと、自分のケツも自分で拭かないで税金ばかり取り立てやがって、と思うかも知れないが、ことはそう簡単ではない。

お金というのは思っているよりも複雑で巧妙な仕組みだからだ。

実際のところ、政府としては何も困っていない。

借金が増えようが、税収が少なかろうが、消費税が増えようが、それ自体では何も困っていない。

困るのは、お金が暴走することだ。

制御の枠を超えて暴走することこそが困るのであって、そうならないために様々な手段で手綱を操る。それが政府が本来意図することで、我々が見えていることは、いわば幻想みたいなものだ。

文字通りにとらえてはならない。

増税だ減税だ、借金だ、次の世代への先送りだという言葉ヅラに騙されてはいけない。何だかんだ言って為政者たちは庶民より遥かに頭が良いということを忘れてはならない。重要な情報を持っていることを忘れてはならない。

馬鹿なふりをしているだけで、バカではない。

もし、政治家はクズばかりだとか、バカばかりだとか、日本の政治は終わりだとか、お役人はどうしようもない、と思っているのだとしたら、みんなまんまと騙されていると思っておいた方が良い。

日本の人口推移

ここで、総務省統計局のページを参考に日本の人口の変化を見てみよう。

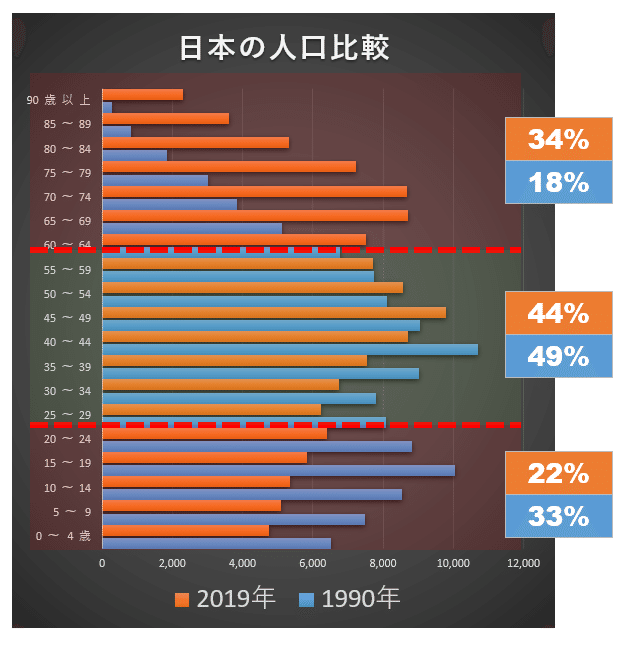

この連載の前回記事で、政府の歳入と歳出比較が行われていた1990年と2019年(2020年の人口データが無いので)を見てみると下図のようになる。

総人口は1990年が1億2350万人、2019年が1億2630万人である。むしろ微増している。

赤い破線は、労働力の中心となる年齢層を区分するために私が引いた線だ。労働者年齢とは違うじゃないかと思うかもしれないが、総務省統計局のこちらの記事にあるグラフを参考に、男性の労働力人口比率が概ね90%を超える年齢層を拾ったものだ(下図参照)。

所得税納税の主力たる主な労働者年齢層を超えた60歳以上の人口の割合が、1990年の18%から2019年には34%に増えている。25歳から59歳の年齢層は微減となっている。

つまり、稼がない人口層の割合が増えているのだから政府としてもお金が掛かるということだ。簡単に言えば、年寄が多くなるから財政が厳しくなるという論法だ。

しかし、この論法は短絡的過ぎるのはすぐ分かるだろう。

将来の人口推移は予め分かっていたのだから、年齢層比率に応じた歳入歳出を考えておく時間的余裕はあったはずであり、もし、長期的な視点で政策検討が出来るのであれば、高齢者が増えても財政逼迫しない仕組みづくりが出来たはずだ。

だが、もちろんこれは理想論的な空論に過ぎない。

なぜなら、政府の予算は1年単位であり、来年のことは検討出来ても30年後のことは関係ないからだ。首相や大臣だってコロコロ変わるので長期的なビジョンを持ちようがない。つまり、構造的に長期的な対処、対応はとりにくくなっているのが要因と言えよう。

だから、高齢者にお金が掛かる ⇒ 国債を発行して予算を増やそう、という対処しか出来ない。

ただ、財務省の解説では国債を発行することは「国の借金」であり、その負担は子供世代、孫世代に先送りされると言われるが、これが真実かはまた別問題である。

総務省統計局『労働力調査における「20~69 歳」の年齢区分の追加について』より

年齢層比率の変化は労働力中心以外の世代で大きくなっている。現在の人口の年齢層別内訳を見る限り、高齢者層が多い時代は少なくとも今後30年~40年は続くと思われる

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?