人間の欲求(ニーズ)を解剖

こんにちは、Takuyaです。

今日は「人間の欲求」について解説します。

“人間観”について

そもそも・・・、人間って何なの?

(今回のテーマでは、根底から紐解くほうがわかりやすいと思ったため、そこから説明してみます…笑)

人間の欲求を理解する前に、人間観について触れていきます。

「人間観」とは、人間の存在や性質、価値に関する基本的な考え方や見方を指します。

言い換えると、人間とは何か、どのような存在なのかについての考え方や信念のことです。

この説明だけだとオカルトっぽいので、もう少し踏み込んでいきましょう・・・笑

1. なぜ人間観は大切?

僕らの行動や考え、感じ方は、意識的・無意識的に持っている「人間観」に影響されます。

たとえば、人は基本的に善であると考える人と、人は利己的であると考える人では、それぞれの考え方(個々)によって、他人や社会に対する態度や行動が大きく異なりますよね。

今回、人間観を知ることは、他者との関係や社会との関わり方を深く理解することに役立ちます。

また、他人や文化の人間観を尊重することで、より豊かで協力的な関係を築くことができるため理解しておきましょう!

交渉術において非常に役立つことになります。

2. 行動の論理

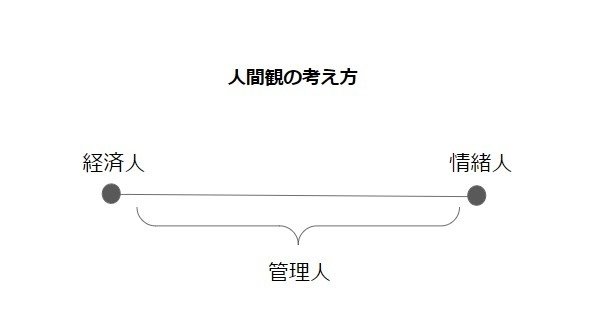

社会科学の理論を考えるとき、その理論が構成している人間観は3種の論理から人間観を考えられます。

①<『経済』という視点で考える>

「行動動機はすべて経済性である」という人を指す考え方があり、経済学はこの考え方による経済人を想定して構築している。

(ミクロ経済学とよばれる領域の論理はこれになる)

実際にはこのような動機のみで行動をするロボットのような人間はなかなか存在しないと思いますが、論理を構築する上で“経済動機だけで行動する人間の社会”が理論上必要なため創り上げているものになります。

②<『感情』という視点で考える>

人間は感情に左右されて行動する。

これはわかりやすいですよね!むしろ人間っぽいので、『みんなそうだ!』と思えるものです。

この考えは情緒人という前提で、体系的理論よりも実験や統計的分析を主に論理を展開しています。

まさにそれが心理学となります。

実際の行動は感情に左右されていることが大いにあることからとても重要です。

しかし、こちらの視点だけでは一つの筋を通した論理を作り上げることのは難しいものです。

③<『管理人』という人間像>

上記の対極的な2つの人間観がある中で、その中間にある広い領域に存在する人間観を取り入れて論理を考えることが可能となります。

その中間に存在する人間像が管理人という人間像で構築でき、この範囲のどのあたりに人間観が位置付けられているのかを考えられるようになります。

人間は情緒に左右されて行動することが多いものの、論理に基づいて考え、計画し、それを実行する行動計画性も持ち合わせています。

経営学は、基本的にこの考えによって論理化していると言えます。

交渉学においても論理は分析論的におこない、それを実践に移す時には情勢に合わせて行動学的におこなう方法が求められます。

言語化して説明すると小難しい言い方になっていますが、簡単に言うと下の図のようなものです。(相変わらず図が雑ですみません!笑)

人間の欲求について

人は多くの欲求を持っています。

交渉を学ぶ際には絶対に知っておいたほうが良いこととして以下のお話をします。

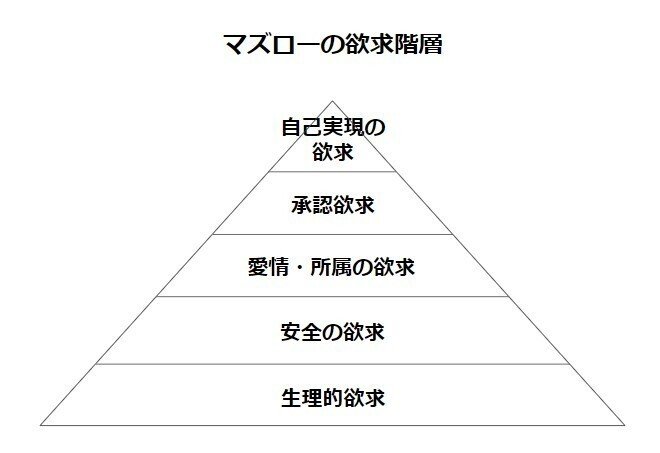

人の欲求には“階層”のようなものがあります。

交渉の根底には欲求階層があることを認識しておくことが望ましく、それによって交渉の角度は大きく変化します。

僕らの行動を起こす原動力となるものを5段階に分けて階層をたてられます。

心理学者のアブラハム・マズローはこれを「マズローの欲求階層」としてしており、人間の欲求を理解するにあたり重要なポイントになります。

1. 生理的欲求

食欲、睡眠欲や休息の欲求など、第一に求められるものです。

これは人間の根本的な欲求で、かなりの程度満たさなければ次の階層の欲求には進みません。

例えば、砂漠で足が動かないほど疲れていても、喉が渇いたときに5km先のオアシスを求めて歩き続けようとするような欲求です。

貧困国の子供が生きるために泥水を口に含むのもこの類です。

2. 安全の欲求

生きていくことができる環境がある程度満たされている中で、人は「安全に生きたい」という欲求が出てきます。

もちろん、その安全性や基準は人によって異なりますが「危険なことはしたくない」「不安を取り除きたい」という欲求となります。

この欲求は、日本人は特に多い傾向と言われています。

身近な簡単な例で言うと、『就活・転職』などはわかりやすく『大きな企業に入ると安全だろう・・・』というのはまさにこの欲求。

『起業・独立はリスクが高い』という考え方は“安全の欲求が満たされない”と考える傾向があったりします。

これは一般的な例としています。

そもそも起業や独立は、タイミング・適正・能力・知識・行動力などの方向性によるもので、決して何が安全なのか・・・?という定型的なものは考え方によって大きく変わるためです。

3. 愛情・所属の欲求

職場の人間関係、チームの一員としての居場所、仕事以外での友人関係や恋愛などに、人の欲求はあります。

これらの人間関係を築き、深めることは社会的にも大切なことです。

例えば、人が周りにいることで安心することもそうです。

子供に対する愛情表現が大事にされるのは、子供が高いレベルで欲求を満たすことで活動範囲が広がるものです。

(愛情表現の方向性は注意すべきものですけどね!)

また、所属に関しては“大企業に勤めてる俺・・・!”という気持ちや、“このチームに所属している俺・・・!”や、“人気なグループの中にいる私・・・!”という欲求が人にはあるものです。

4. 承認の欲求

例えば仕事で、実績や成果を上げたことが認められることは喜びにつながります。

プロジェクトの成功、昇進、賞与など、自分の努力が評価される瞬間はこの欲求を満たすものです。

“承認欲求”と、よく耳にすると思いますが『他人から認められたい』という他尊の欲求と、自分なりによくやったなと、自己が持つ満足感が合わさったものを言います。

これらが行動の目標になることは大いにあることです。

5. 自己実現の欲求

他人から認められ、また自分自身で「よくやっている」という思いが心に満ちてきたら、次には『自分はこれをやりたい!貫きたい!』という思いが芽生えてくるものです。

「自分のキャリアをどう築いていくのか?」や「自分の持つ能力を最大限に活かせることは何か?」など、自分のポテンシャルを最大限に生かす道を探るのがこの欲求で、人が求める欲求としては究極なものと言われています。

この5段階の欲求は、基本的なものから高度なものへとステップアップしていくイメージです。

まとめ

ハーバード流交渉術は、人間観や人間の欲求を理解することで、どのような交渉を展開すべきなのかを考えることができ、効果的な交渉が可能となります。

交渉の際は、相手の本当の目的や欲求を見極め、共に良い結果を追求する心構えを持つために応用していくことができます。

皆さんも日常の中で、今日の知見を活用した『交渉術(普段の生活では“プチ交渉術で良いと思います…笑”)』を意識しながら、人とより良い関係を築いてみてはいかがでしょうか。

それでは、また次回のnoteをお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?