Vol.4 フランス革命①

こんにちは。TKです。今日から何回かに分けてフランス革命について書いていきたいと思います。

1.フランス革命の流れ

フランス革命を勉強していて思っていたのですが、すごくややこしかったです。なので、中身に入る前に大体の流れを書きます。

増税のために三部会を開く→三部会のシステムに国民が反対デモ→デモ隊が暴徒化してバスティーユ牢獄を襲撃→人権宣言・新憲法制定→新憲法での選挙→議会での対立とヨーロッパ諸国の介入→ピンチの中でジャコバン派がクーデター→国王廃位・処刑→ジャコバン派の恐怖政治→テルミドールのクーデター→不安定な総裁政府の成立→国内の混乱→ナポレオンのクーデター

といった感じで革命は進んでいくことになります。

2.三部会まで

フレンチ・インディアン戦争に敗れ、イギリスに多くの領土を取られてしまったフランスは、国際的地位を下げてしまいます。そんな時にイギリスとアメリカの間でアメリカ独立戦争が起きます。フランスはこの戦争にアメリカ側につき、アメリカを勝利させます。しかし、戦争というのはお金が掛かる物。イギリスに勝ちこそしましたが、フランスはこの戦争で財政難になってしまうのです。

そこで当時のフランス国王、ルイ16世は増税をしようとします。ところが、この財政危機は多少の増税ではどうしようもならないレベル。そこで国王はこれまで非課税だった特権階級にも課税して、急場をしのぐことにします。

ところが、これで税金を取られる貴族たちは猛反発。貴族たちはこの増税を取り消すよう国王に迫るのです。

結局、貴族たちの猛反対で増税案は廃案になります。これまではずっと国王の専制政治が続いていたフランスで、貴族の反対により王の命令が取り消されたことは、王にとって大きなショックになりました。さらに、これで勢いづいた貴族たちは、国王の権力に対抗するため、三部会の開催を要求するのです。増税案の失敗で弱くなっていた国王は、しかたなく三部会を開けることにします。(もめるのはいつもお金なんですね)

3.三部会とアンシャン・レジーム

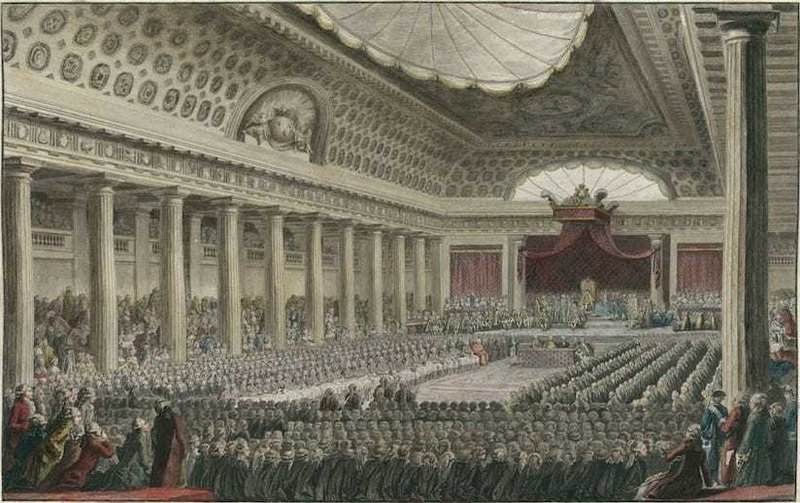

当時のフランスには、三部会と呼ばれる身分制議会がありました。三部会では国民を3つの身分に分けて各身分からそれぞれ代表者を出して開くことになっていました。

三部会は、国王の政策に対して提案や採決をして国王を補佐し、自分たちの利害を政治に反映するという役割を持っていました。しかし、フランスでは絶対王政が確立していたのでしばらく開かれていませんでした。それだけに、今回の三部会招集は大きな出来事だったのです。

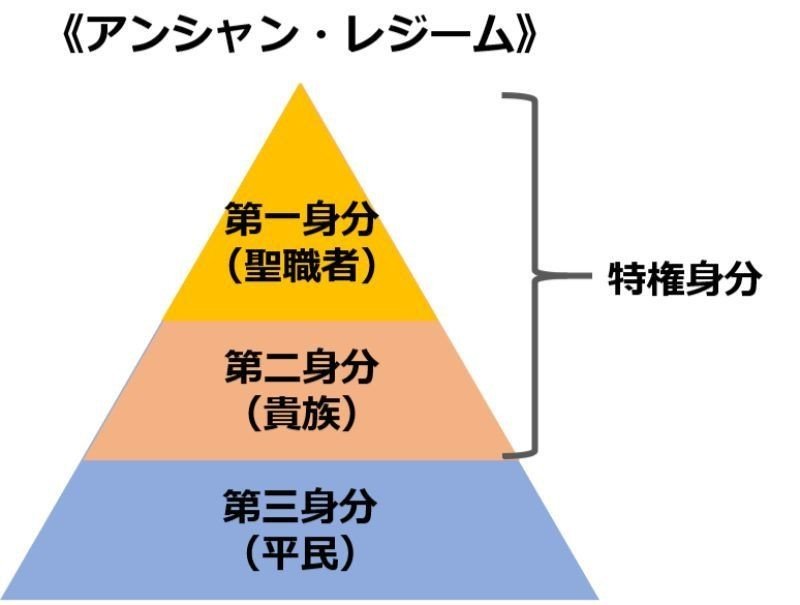

そして、三部会は上に書いたように、3つの身分に分けられた国民から代表者が出されていました。

3つの身分は、おおむねこのように分けられていました。そしてそのうち第二身分までが、特権階級と呼ばれ、免税などの権利を得ていました。そして、第三身分の平民は多くの義務を負う一方、権利は多くありません。しかしながら、第三身分でも上層市民は特権階級のような生活を送ることが出来るなど、第三身分とは言っても大きな違いがあり、このことが後の革命に大きな影響を及ぼすことになります。そしてフランス革命以前のこの3つの身分に分かれた社会の事を「アンシャン・レジーム」といいます。ちなみに、三部会の平民議員の多くは、議会に出られる余裕のある上層市民がほとんどでした。

4.テニスコートの誓い

こうして幕を開けた三部会。しかし、主導者の貴族に有利な採決方法だったこともあり、三部会は平民たちの猛反発に見舞われます。そして平民議員たちは一部の貴族議員と手を組み、三部会の代わりに自分たちだけの議会を造ります。これが「国民議会」というものです。そして、彼らは国民議会を憲法を作るまで解散しないと決めます。これが「テニスコートの誓い」というものです。(この決議を宮殿のテニスコートでやったから)

その後、国王も彼らを認め、国民議会は憲法制定国民議会として憲法制定に動くことになります。

つまり、革命はまず発言権を持とうとした貴族たちによってはじめられ、それが三部会の招集を通じて現れた平民たちに飛び火したという訳なのです。

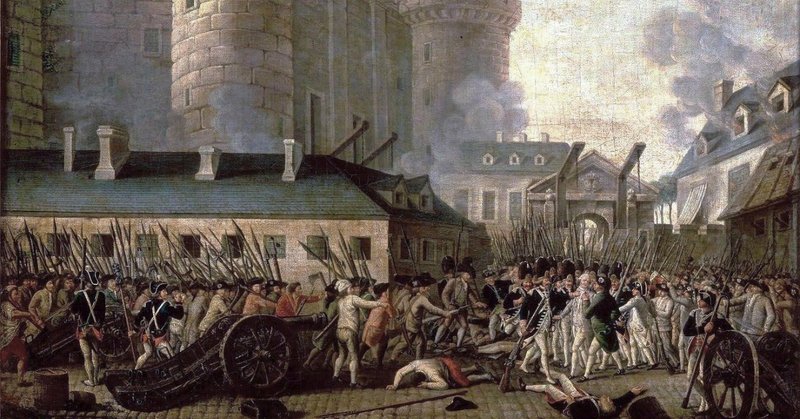

5.バスティーユ牢獄の襲撃

ここまでの動きはあくまでも平和的なものでした。しかし、ここに来て国王の側近たちは貴族たちと手を組んで、第三身分と議会を押さえにかかります。側近や貴族たちにしてみれば、いわば今回の革命は国王の下で自分たちの力を守るための物です。なので、議会を造った平民たちが面白くないのです。そこで、彼らは軍隊を使って武力で平民たちを押さえようと、パリに軍隊を近づけることにしますが、かえってこれが市民たちの不安を呼んでしまいます。

加えて、ちょうどそのような時にフランスでは大凶作が起き、食糧価格が高騰。各地で食べ物を求めるデモが起きます。さらにデモ隊の一部が暴徒化し、パリの情勢は一層に不穏なものとなります。そして暴徒化したデモ隊は食糧危機の原因を政府にあるとして、圧政の象徴に見えたバスティーユ牢獄を襲撃してしまうのです。

6.「大恐怖」の発生

牢獄を襲撃したのち、デモ隊は捕まえたパリ市長やバスティーユ牢獄の司令官を殺害してしまいます。こうして、平和的な革命に暴徒化したデモ隊が入り込んだことで、一気に革命は暴力的なものとなります。そして、この事件は地方にも伸び、各地で教会や貴族の城などを武装した民衆が襲い、さらには企業や銀行まで焼き討ちに遭います。これによりフランス国内は大混乱になり、「大恐怖」と呼ばれる事態になります。

7.人権宣言へ

この破滅的な状況を収めるため、国民議会は封建的制度の廃止を決め、従来のアンシャン・レジーム制度を解体し、1789年8月26日には有名な「人権宣言」の公布を行い、近代の人権・民主主義の基本法がこれで成立します。

しかしこの期に及んでも、絶対王政を守りたいルイ16世は人権宣言を認めず、怒る民衆により再びデモが起き、国王はデモ隊によってベルサイユからパリへと連れ去られて、2ヵ月後にようやく認められます。

8.高まる不安

普通ならば、これで革命も終わり…、となるはずでした。しかし、人権宣言が出来たとはいえ、国民議会が第三身分とは言っても、貴族同然の上層市民に押さえられていたこともあり、後の話ですが議会の新しい選挙法も制限選挙になってしまいます。そのために選挙権を持てたのは高額納税者である一部の上層市民と改革派貴族のみにとどまり、ほとんどの一般の平民は選挙権を持てなかったので、議会に不満を持つようになります。しかも、彼らは革命で武力行使を覚えていますから、危険な状態でした。

加えて、そもそも保守的な貴族たちは人権宣言や革命さえ反対です。そして彼らの多くは革命で住みにくくなったフランスを去り、従来の制度が残るプロイセンやオーストリアなどにいました。この2国は、従来の制度の残る国なので、革命を恐れています。そして彼らは2国の支援を受け、革命潰しに掛かり始めるのです。

長くなりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?