GFX50S II

富士フイルムが誇る中判デジタル、GFXシリーズ。その中でもっとも手頃かつ実用性が高いのが9月末に発売されたこの機種。

買ったのはレンズキットでお値段494,010円。ボディのみだと44万円くらいなので、GF35-70mmが5万円で手に入ることになる。

ボディのみの最安はGFX50Rだが、レンズと合わせると逆転する。ちなみにマップカメラではGF50mmF3.5と50Rのセットがありお値段491,000円。再び最安の座が逆転するが汎用性の高さは50S IIに及ばないだろう。

フルサイズ機をスキップして中判に手を出したが使いこなせるのか、そして期待していた画質や高感度耐性は実際どうなのか。

撮りたい風景はまだロケ地に行けていないが、現時点で分かったことをまとめておく。

1.操作性

APS-CセンサーのXマウントと併用しているが一番難しいと感じたのは露出のコントロール。X-Pro3もX-H1もシャッタースピードとISO感度を専用ダイアルで設定できた。

一方のGFXシリーズは1億画素機のGFX100から一眼レフのようなモードダイアルをメインとする操作体系に変わっている。

GF35-70mmは絞りリングがないため、露出のコントロールを全て前後ダイアルで設定しなければならない。

後ダイアルのシャッタースピードはXシリーズと共通しているので慣れやすかったが、絞りとISOは前ダイアルを押して切り替える必要がある。

露出補正はシャッター右側の小さなFnボタンを押すことで後ダイアルで設定できた。初期設定では押下中のみ切り替えになっていたので、押すごとに切り替えるように変更しているがボタンの小ささもありファインダーから目を離さずに変えようとすると少し手間取る。

もっともネガティブなのはそれくらいで、新しくなったフォーカスレバーは旧来のものより動かしやすくグリップ感も良好。引っ張ってから回すタイプの視度補正ダイアルは初めて使うがずれることがないので快適そのものと、不満点は当初から分かっている部分だけだった。

2.画質

GFX50S IIは5140万画素の中判センサー(公式にはラージフォーマットセンサー)を搭載している。5000万画素という数字は珍しいものではなくなったが、その多くはフルサイズセンサーだ。

同じ画素数でもセンサーのサイズが大きいということは、それだけ1画素が大きくなるのでダイナミックレンジや高感度耐性が良いだろうという期待があった。

もちろんレンズの性能による部分もあるが、GF35-70mmはキットレンズとして十分な描写をしてくれた。

光量の十分な日中は全く不満のない描写。小田急の駅ビルのオレンジのグラデーションや質感、さらには屋上の避雷針や手すりまで鮮明に写す解像力。

X-Pro3でやるノールックの撮り方もできないサイズ感ではない上に、微ブレがPro3ほど気にならない。日中かつ曇天だったので平坦な写真になったが、日差しの強い晴天だとモノクロでもダイナミックレンジの広さを実感できそうだ。

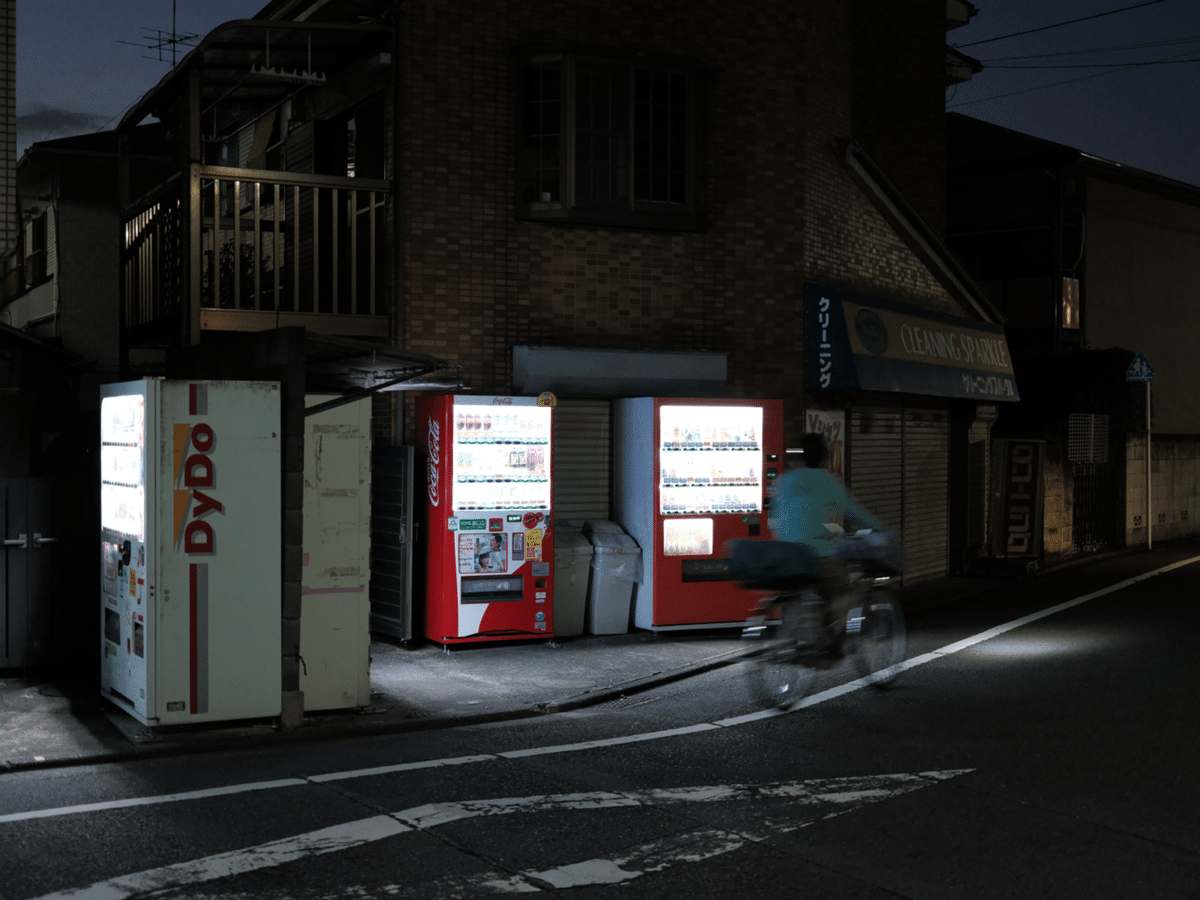

F5.2 : SS 1/20 : ISO6400 : 46mm

一番気になっていた高感度耐性だが、ISO6400でこれだけ写った。左右上端の空は縮小状態で見てもノイズのざらつきが感じられるが、肝心の自販機周辺はあまりノイズ感がない。左側の自販機側面などはノイズが出やすいはずだが、等倍で見ても気にならなかった。

それでいて自販機内のディスプレイはかろうじてではあるが白飛びが少なく、色の濃いパッケージはそれが何かまで判別できる。

そしてこれがもっとも重要だが、これは手持ちで撮っている。三脚を使えばセンサーサイズに関係なく低ノイズに撮ることはできるが、ダイナミックレンジはセンサーの大きさに比例するし、高画素であるほど僅かなブレも目立つ。

足を止めてしっかり構える撮り方なら夜のスナップで最高の結果が得られるだろう。

ダイナミックレンジの広さも素晴らしい。これは三脚に据えてハーフNDフィルターを使って撮影してからLightroomで現像しているが、空の色合いと水面の反射のグラデーションが想像以上だった。

RAWでは潰れているように見えた遠方の街並みも持ち上げてやるとしっかり写っている。

APS-Cでは持ち上げるとノイズが目立ったが、これだけ拡大してこの描写なら「撮影時は暗めに撮って現像で持ち上げる」手法で満足いく写真にできる。

3.カスタムモードダイアル

左肩についているモードダイアルにはC1からC6までユーザーが設定内容を記憶させることができる。Xシリーズにも似た機能はあったが、使ってみると似て非なるものだと分かった。

ここで設定できるのは露出や画作りに関する機能だけではなく、写真のフォーマットやデータサイズ、単写・連写等のドライブ、オートフォーカスや果てはシャッター音まで決めることができる。

例えばポートレート用のリズム感を作るためにシャッタースピードを大きめに、瞳AFをオンにした設定と星景用のシングルポイントAFでデフォルトのシャッター速度を10秒にした設定をダイアルを回すだけで変えられるのだ。

最初はXシリーズのカスタム設定と同様に画作りの機能で分ていたが、この機能の本質は撮影に関連する全てのパラメータを一括で変えられることにあると気づいてからは目的別に登録するようにした。

1.しっかり構えるor三脚に乗せることが多い風景用

2.反射的に撮ることが多いスナップ用

3.繁華街と住宅街で輝度差の大きい夜スナップ用

4.シャッタースピードが十数秒からになる星景用

5.被写体ブレを抑えたいポートレート用

6.上記以外の設定がしやすいように標準的な設定

今のところこのような形で分けている。

Xシリーズよりも便利な反面、併用するとどうしても操作の根本となる設計思想が違いすぎて咄嗟に反応できないことがまだある。

4.サイズ感

どんなに画質が優れていても大きすぎては使用頻度が下がる。結局は自分の体力や荷物の総量とのバランス次第だが、通勤時にPeak Designのエブリデイスリング6Lに入れてみた感想としては余裕で持ち運べる。沈胴式のGF35-70mmとの組み合わせということもあり、バッグ内の収まりは良好だ。

重量もボディのみで900gと一眼レフのフラッグシップ機と変わらない。何なら店頭で触った5Dや810Dではグリップが大きすぎて握りづらかったが、50S IIは深さもありつつ全面のFnボタンにしっかり指が届く。

金額に関しても同様だが、絶対的に見るか相対的に見るかで評価が大きく異なるだろう。

俺はフルサイズより大きいセンサーをフルサイズ一眼と同程度のサイズに積んでいる時点で小型軽量だし、約50万円という金額も最近のフルサイズミラーレスと比べれば高すぎるとは感じなかった。

5.今後のシステム拡充

最大の問題はレンズのラインナップにある。少ないこともあるが星景写真で使えるレンズに関しては全くない。要は明るい広角レンズなのだが、おそらく作ったとしてもサイズがとんでもなく大型化するとか金額的にボディと同等になるとか、そういうこともあるのだろう。

開放F4のレンズで撮られた写真もあるので、最悪の場合妥協も考えてはいるがレンズの値段を考えると妥協して買った後に発売されるのはなかなか厳しいものがある。

来年には20-35mmが出るようなのでまずはそれを待ちつつ、120mmのハーフマクロだけあれば後は星景用のレンズだけだ。

20-35mmが開放F4より明るければ予約してでも買うだろう。F2.8だったら文句なしだが、さてどうなるだろうか。

最後まで読んでくださってありがとうございます! 写真や文章を気に入っていただけたらフォローしてもらえると嬉しいです。サポートいただいた分は機材の購入や旅費にあてさせていただきます。