【モトブログ#01.5】モータ出力と必要な免許

先日購入した、電動キックボードの納品準備が完了したというメールが届き、火曜日の朝にソッコー受け取りに行きます。ワクワクが止まらない「TK104」です。

今、ふと思ったのですが、モーターには出力があって、0.6kWを超えると原付2種、0.6kW以下であれば原付1種となります。

電動キックボードの場合、「排気量を強く意識しない」かもしれませんし、「今までバイクやクルマに興味が無かった」なんて人も多いのではないでしょうか。そんな人のために補足説明をしたいと思います。

原付1種と原付2種

「原付1種」と「原付2種」は、ガソリンエンジンでは、50ccを境とする乗っていい乗り物を分ける、道路運送車両法に準ずる区分です。

小型自動車や、普通自動車免許などに付随され原付とは、原付1種です。

したがって、たいてい免許を持っている人であれば、0.6kW以下の出力の電動モビリティは乗れるという事になります。

「0.6kW=50cc」

0.6kWを超えるハイパワー車に乗りたいなら、原付2種の免許を取りましょうということです。

バッテリー容量と燃料タンク

電動モビリティは、ハイパワーなモーターを搭載すると、バッテリーの消費量は大きくなります。

先ほど0.6kWと言いましたが、電圧(V)*電流(A)=消費量(W)なので、電圧が一定の場合、消費量が大きくなると、電流が大きくなるといった仕組みです。

※実際には、どちらの数字も変動してインバーター制御されていますが、分かりやすく想像するには、どちらかの値を固定で考えるとよいでしょう。

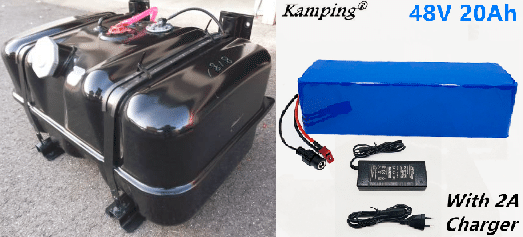

例えば、13000mAhのバッテリーを搭載する電動バイクがあった場合、スペック表のバッテリーの部分、48V/13Ahといった数値が役に立つのです。

13Ah(13000mAh)は、1時間に消費する電流量を表しています。そしてバッテリーの電圧が48Vなので、先ほどの式に当てはめると、48*13=624Wh(ワットアワー)となります。

624Whとは、1時間あたり624W使えますよという意味になります。

これが使える燃料に相当する値になります。モーターの出力が0.6kWだったとすると、0.6kWは600Wを意味するので、1時間前後の走行を想定したバッテリーサイズであることが分かります。

電動モビリティに限らず、こういった考え方をすると、スマホのバッテリーがどれくらい持つのか、といったことが想像できるようになります。

もう少しくわしく知りたい方は、以前に「電気自動車が増えたら、知っておきたい単位 」というものを書きましたので、一度見ていただければと思います。

#01の補足でした

#01の記事では、個人的な選び方を書きましたが、実際には免許の区分も意識しなければなりません。お店での購入なら、免許ありますか?と確認されるでしょうが、ネット販売中心のため、注意してくれる人はいません。

買ってから、実は免許が無かったなんてことの無いようにしたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?