アイスクリーム市場の研究

アイスクリームとは?(アイスクリームの定義)

アイスクリームとは、世界的に人気の高い冷凍菓子です。

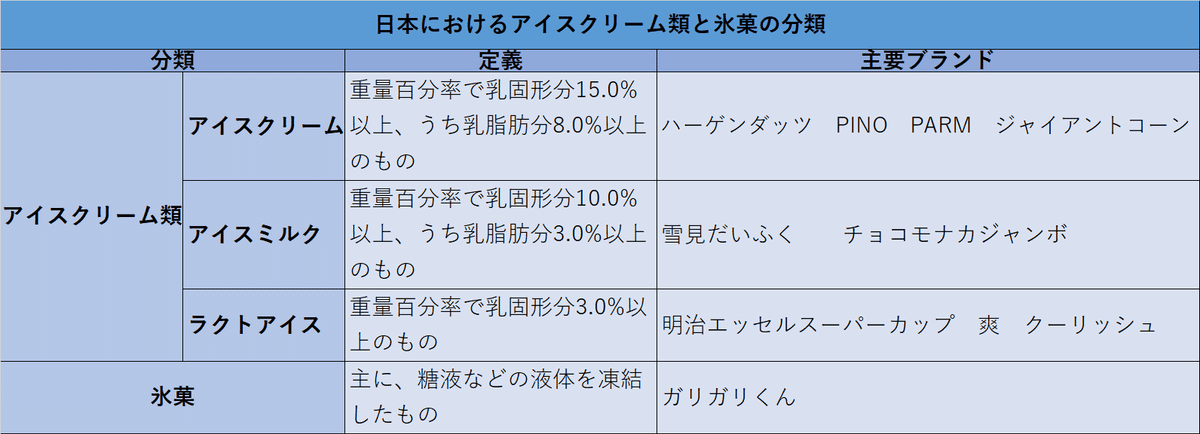

もっとも狭義の業界(食品衛生法上)の定義としては、

「乳固形分15%以上、乳脂肪分8%以上、食用油脂の添加なし」の冷凍乳菓をアイスクリームと呼びます。

そして、それよりも乳分の少ないアイスミルク「乳固形分10%以上、乳脂肪分3%以上、食用油脂の添加可」、ラクトアイス「乳固形分3%以上、食用油脂の添加可」の3種を含めてアイスクリーム類と呼びます。

そして、一般に、これに冷菓(シャーベットやアイスキャンディー)を加えた冷凍菓子(アイスクリーム類+冷菓)を総称して日本では「アイス」と呼びます。

この投稿タイトルは、分かりやすくするためにアイスクリーム市場としていますが、冷凍菓子(アイスクリーム類+冷菓)俗にいう「アイス」についてまとめていきます。

ここで抑えておいてほしい豆知識は

チョコモナカジャンボは「アイスミルク」でバニラモナカジャンボは「アイスクリーム」ということです。

バニラモナカジャンボにチョコ挟んだのが、チョコモナカジャンボだと思ってましたよね? だからチョコモナカジャンボの方がお得じゃんって思ってましたよね?

アイスクリームの市場規模

市場規模推移は以下の通り

2017年までは右肩上がり。近年は、5100億円台で安定しています。

大体、チョコレートと同程度の規模です。

1人当たりで言うと4000円強。肌感覚よりもだいぶ少ないという印象です。

1本100円としても週に1つも食べていないペース。

まだまだ成長の余地はありそうですね。

これら推移の原因については推察がされていますが、今のところ、説得力のある定説はありません。ただ、後述しますが。、2005年のある新商品の発売が市場を刺激した可能性はかなり高いと思っています。

余談ですが、このグラフ以前は、1994年をピークに長期的に低迷していました。

アイスクリーム 主要ブランド別売上ランキング(2020年)

ハーゲンダッツを除くブランド別売上ランキングが以下の通り

13位までは売上記録を見つけたのでその順番で、13位以下は発売年順に並べてあります。

関東圏のコンビニエンスストアを調査すると

この中で意外なのは「パピコ」です。

上位6位のうち、「パピコ」以外の5ブランドはほぼ90%例外なくおいてあります。「パピコ」はそれほど見かけません。

「パピコ」は幼児層に強そうなので、スーパーマーケットでのマルチパック売りが多いんですかね? 確かに子供のいる家の冷凍庫に常においてあるイメージは他のものより強いかも。

もうひとつの意外は、コンビニ常設の5ブランドと7位以下の差が少ないということです。

近年はコンビニのPBも増えているので、コンビニでのナショナルブランドの置き場が減っているんですよね。 だから、コンビニでおかれている店舗数は常設5ブランドとそれ以外でかなり差があるはず。

これは思っているよりもコンビニ販売の割合が低いことを表しているのでしょうか。 →チャンネル別売上 要調査

スーパーで買う「置きアイス」の割合が意外と高いのかもしれないですね。

改めて調べたところ、実際、マルチパックは、アイス市場の25%超を占めるようです。 1つ売れたら10本売れるんですからね。確かに。

そして、アイス市場のもうひとつの特徴はとにかくロングセラーの割合が多いということです。(ほかの食品もそうですけどね)

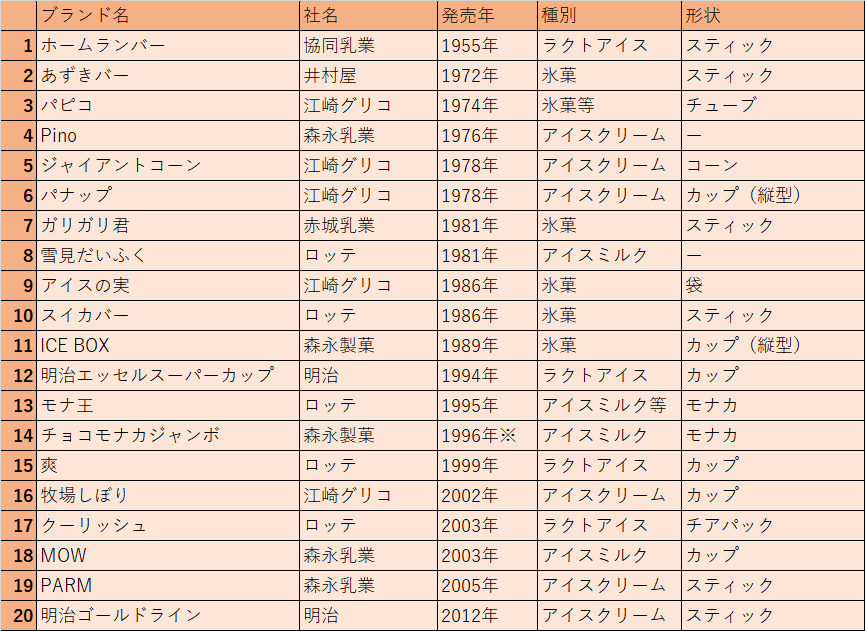

以下に、主要ブランドを発売順に並べてみました。

アイスクリーム主要ブランド 発売年順

※チョコモナカジャンボは前身商品はありますが、名称変更とともに大幅なリニューアルをしました。

まずは、イノベーションも少ないなかなか動きのない市場だということを知ってください。 見たことないアイスがよくコンビニに売られていると思いますが、ほとんどはあっという間に消えていきます。残るのは、0.1%以下と言って差し支えないでしょう。主要メーカーは新ブランドをつくるよりも既存ブランドの限定シーズンテイストをつくることを主たる仕事にしているようです。

アイス業界にとってもっとも近年の大き目のニュースが、2005年のPARM(パルム)の発売。2005年ってのはもう17年も前の話ですからね。だから、ブランド間競争の話をするなら結構な昔話をしなければなりませんね。

PARMの誕生

ただ、2005年のPARMの成功は、アイス業界における大事件ではありました。 一見すると、チョココーティングされたバニラという定番のアイスがなぜ強固なアイス業界に地位を確立することができたのか。

それは、今までにない新たな市場を確立したからです。

それは、大人用のアイスという市場です。

アイスは、パッケージの一言にその精神が宿ります。

「とろけあう濃厚なコク」これがPARMのコンセプトです。

まず、濃厚なコク という似た意味の言葉を並べてリッチ感を強く表現。

とろけあう という言葉には、チョコもバニラもという意味が込められています。

一言で言うと贅沢な「スーパーリッチ」

子供をある程度無視したため、価格もやや高めに設定しています。

また、リッチアイスの特徴は、冬でも売れるという点にあります。

既存アイスと顧客が被らない大人のリッチ市場を開拓したことで市場拡大や他社の開発にも好影響を与えたことが伺えます。

PARM発売年から15年に渡り市場が拡大し続けていることは偶然ではないでしょう。

なぜ、この開発が森永乳業だけ可能だったのか。

その背景にはPINOで培った森永乳業のチョココーティング技術の蓄積があったことは容易に想像ができます。

ではついでに、PARMの市場を奪いに来たプレイヤーをご紹介致しましょう。

それは、2012年発売の明治ゴールドラインです。

PARMの牙城を狙う明治ゴールドライン

明治ゴールドラインのコンセプトは、「カカオ香る濃厚チョコレート」

見間違えることを狙っているかのように、PARMと極めて似ている商品ですが、コンセプトはチョコに寄せているようです。

NO.1チョコレートメーカーである明治の矜持と言えるでしょう。

明治としても満を持して投入した負けられない戦いであったことが伺えます。

ただ、2022年4月現在、明治のホームページに明治ゴールドラインの名はありません。 いかに?

他の事例と比較すると、コンビニのアイスショーケースという狭き門にやはりキャラ被りは不要だったということだと思います。

明治は、当然、それを理解した上で、1枠を奪えると見込んだのだと思います。後述しますが、明治にエッセルスーパーカップでの市場奪取という成功体験があったことも影響していたでしょう。

実際、品質は勝っていたという方も少なくなかったのではないかと。

それでも崩せなかったのが、理屈抜きの「ブランド力」ということですね。

明治エッセルスーパーカップの登場

PARM陥落に失敗した明治が10年近く前に市場攻略の大成功を収めたのが、明治エッセルスーパーカップです。

カップのバニラ という定番中のど定番。

1994年の発売とともにもっとも市場規模があると思われるカテゴリーで瞬く間にTOPの地位を築きました。

アイスの精神はパッケージにあり。

「バニラの王道」「超バニラ」というこれまたほとんど同じ表現でまさにアイスクリーム市場のど真ん中を闊歩していることを謳っています。

新商品が地位を築くには必ず差別化が必要です。(ゴールドラインには言語化できる差別化がなかった。)

明治エッセルスーパーカップの差別化は量でした。

当時、150ml100円という主流の価格設定にたいし、200ml100円という設定は目を惹くものだったようです。

そして、これを可能にしたのは、明治エッセルスーパーカップがラクトアイスであったことです。 ラクトアイスという低コストの素材であったから価格破壊が可能であったし、そのラクトアイスでミルク感が必要な「バニラの王道」を打ち出せる味をつくった技術的な革新があったことがプロジェクトの成功を約束したと思われます。

明治エッセルスーパーカップに地位を追われたパナップ

明治エッセルスーパーカップの出現によって一時期憂き目を見たと言われているのがパナップです。 1番ひどいときには全盛期の1/5にまで売上が低下したとか。

(その後、パリパリ感をつくって急回復したとされているが、真偽は不明)

カップとはいえ、縦型だし、ソースが入っているし、明治エッセルスーパーカップとは対極にあるように感じますが、カップに与えられる枠を1枠だったようです。 狭き門であるコンビニの棚争いにおいては1度劣勢になると一気に勢力を失う可能性があります。

特に、パナップは縦型である故に長い形状のスプーンが必要で、それが小売店側に嫌われたのではないかという推測もしています。

明治エッセルスーパーカップを追うカップアイスブランド

明治エッセルスーパーカップの成功を見て、当然、他社は市場を奪取を試みます。

1999年 ロッテ 爽

2002年 江崎グリコ 牧場しぼり

2003年 森永乳業 MOW

が相次いで参入します。

明治エッセルスーパーカップの差別化は、「量」でしたね。

150mlの市場に200mlで参入したことが市場を仰天させました。

爽は、明治エッセルスーパーカップと同じく、ラクトアイスを採用し、190ml で参入しました。

後発でありながら、やや下回る量で参入したところを見ると、非常に繊細なコスト計算の中で商品が生まれていることがわかります。

爽は、微細氷を混ぜ込むことにより、シャリッとした食感を生み出すという差別化を加えましたが、あるいはこれもコスト削減策を兼ねているのかもしれません。

後発でありながら、ランキングに名を連ねる売上になったことは成功と言えるでしょう。

少し興味深いことは、爽はメッセージを「シャキットした爽快感」からバニラ感に徐々に修正しているところです。

ニッチな差別化から王道に転換しているのかもしれないですね。

牧場しぼりとMOWはかなりコンセプトの近い商品です。

双方ともアイスクリームであり、リッチなミルク感を全面に押し出しています。

量は、牧場しぼりが120ml、MOWが140mlでスーパーカップと直接の対決を避け、プレミアラインを狙ったことがわかります。

双方ともまだランキングに顔は出していませんのでやや苦戦しているのかもしれませんが、この2商品については完全に食い合っているとみていいと思います。 両方が同時にコンビニに並ぶことは稀ですね。

モナカ戦争

モナカアイスには、2つのプレイヤーが存在します。

王者のチョコモナカジャンボ(森永製菓)とチャレンジャーのモナ王(ロッテ)です。

とはいうものの、実は、チョコモナカジャンボ以前にモナ王は誕生しました。

チョコモナカジャンボの前身はチョコモナカデラックス さらにその前身は森永チョコモナカ という超ロングセラー商品です。

1996年 森永のモナカアイスは大きな転機を迎えます。

その契機がその前年に発売されたモナ王でした。

従来、100mlサイズの市場だったアイスモナカ市場に、160mlで乗り込んできたのです。

さらにその前年、1994年に明治エッセルスーパーカップが大成功した圧倒的な量戦略を模倣した可能性があります。

但し、明治エッセルスーパーカップ との違いは支配的なプレイヤーがいたことでした。 アイスモナカ市場には、チョコモナカデラックス というビッグプレイヤーがいました。

この参入を看過することはできず、チョコモナカデラックスはチョコモナカジャンボと名称を変更し、量を1.5倍にするという大幅なリニューアルを行いました。

量の差があまりなくなった後、(チョコの有無はありますが)

両者の決定的な差は、モナカ に移ります。

パッケージにはお互いのポリシーが明示されています。

チョコモナカジャンボは「パリパリッ!」

モナ王は「しっとり」

モナ王はパッケージを見る限り、森永チョコモナカジャンボへの対抗心むき出しでしたが、近年は、バニラの訴求にシフトしているようです。

続いてチョコモナカジャンボの姉妹品「バニラモナカジャンボ」に少し言及します。

バニラモナカジャンボは、2013年に全国発売されました。

意外と最近なんですよね。

特筆すべきは、チョコモナカジャンボがアイスミルクなのに対してアイスクリームカテゴリーであること。

一線を画したプレミアムアイスなわけです。

パッケージにはコクうまアイスという表記はありますが、これ多分、ほとんど伝わってないですよね。

改めてパッケージ見たんですけど、モナカのパリパリではなく、洋菓子風モナカという表現をしています。なんというわかりにくい表現。

パリパリで統一しないことは理解に苦しみます。

そして、表にアレルギーという機能表示

余談ですが、商品名すらもはやわかりません。

ブランド担当者に真意をうかがってみたいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?