TikTokは「俳句を読む作業に似ている」。科学実験動画がTikTokで大ヒット!米村でんじろう先生流アイデア発想術

「ローソクの不思議な実験です!火をつけます」

「火が大きくなったら吹き消します。でも…(試験管を被せる)再び燃えます!」

「(フッと息を吹きかけ)消しても…(試験管を被せる)再び燃えます!不思議ですよね!」

@denjirosensei でんじろう実験 どうしてでしょう?息でローソク再着火!#tiktok教室 #科学 #実験 #理科 #クイズ#手品

♬ オリジナル楽曲 - 米村でんじろう - 米村でんじろう

こんな不思議な実験動画をTikTokに投稿し、いま人気を集めているアカウントがあります。

それがテレビでも活躍中のサイエンスプロデューサー・米村でんじろう先生(@denjirosensei)の投稿する“科学実験動画“。

ほかにも、ゴム風船の皮を使ってブラックホールを再現したりと、科学の力でさまざまな現象を引き起こす動画が人気を集め、アカウント開設からわずか4ヶ月で14万人以上のフォロワーを獲得しています。

一見、「理論」や「法則」といった難しそうなイメージのあるサイエンス動画。

これらが広く支持されている理由は、これまででんじろう先生が培った「魅せる工夫」と動画投稿前の試行錯誤によるものでした。

綿密に計算された「サイエンス動画」の発想術に迫りました。

研究者でも教育者でもなく、クリエイター目線で科学実験を行う

でんじろう先生の動画を見ていて感じるのは、視覚的な面白さ。

いきなり理屈を解説するのではなく、まずはキャッチーな実験の映像で視聴者の心を掴みます。

@denjirosensei 瞬殺技です!ぜひ挑戦してください!#tiktok夏祭り #tiktok教室 #科学 #実験 #早技

♬ Blue Vintage - Hey Hey Hey - Blue Vintage

でんじろう先生はどのような点に気をつけて、動画を投稿しているのでしょうか。

「動画の見せ方にはこだわっています。大前提として僕は研究者でもなければ、教育者でもありません。あえてカテゴライズするなら、クリエイターが近いと思っています。科学の原理を使って面白いこと、ワクワクすること、不思議なことを表現するのが僕の仕事です。だから、仕事に費やすエネルギーの割合としては、実験を考えたり実行したりするのが50パーセントで、残りの50パーセントは見せ方について頭を捻らせています」

@denjirosensei 紙やすりのどうして??不思議ですね!#tiktok夏祭り #tiktok教室 #実験 #科学

♬ Blue Vintage - Hey Hey Hey - Blue Vintage

「たとえば、摩擦で静電気を発生させる実験があります。これを学校の授業で行う場合、擦り合わせた棒同士がくっついたり反発したりする様子を見せれば十分です。ところが僕の仕事だと、それだけではインパクトに欠けてしまう。静電気によって空中に巨大なものを浮遊させたり、シャボン玉を自由自在に操ったりと、驚きを表現することが必要なんです」

「教える」という視点だけでなく、「見せる」という視点で動画を作っているでんじろう先生。

それが色濃く表れたのが、11万いいねを獲得したニュートンビーズの動画です。

(※ニュートンビーズ……ビーズ同士が金属製の糸でつながれたボールチェーンのこと)

ボールチェーンが重力を無視し、噴水のように跳ね上がりながら落下していく光景は、一目で驚かされます。

「ニュートンビーズに関する研究はかなり以前に注目を集めて、国内外で多くの議論を巻き起こしました。とはいえ、現在はブームも去っているので、動画にしても需要はないと思ったんですよ。ただ、僕のラボは屋根まで15メートルくらいあって、それほどの高さからニュートンビーズを落とすと、あまり前例のない規模での現象が発生する。そこで動画を投稿してみたら、意外にもウケが良くて。昔に流行った実験でも、若い世代には新鮮なんだなと感じましたね」

また、“最強の磁石”ことネオジム磁石を使ったこちらの動画も、見せ方にこだわった一例。

@denjirosensei でんじろう実験 最強の磁石で遊ぶ#tiktok教室 #科学 #実験 #ネオジム磁石 #ドラえもん

♬ Blue Vintage - Hey Hey Hey - Blue Vintage

ネオジム磁石を握り込んだ手に、山盛りのクリップが吸いつきます。

「実験としてはしょうもないんですが(笑)、めちゃくちゃ面白いと好評でした。僕のように長年科学に携わっていると、動画でもつい深掘りして解説したくなる傾向があります。ですが、TikTokではその欲を抑えたほうが、興味を持ってもらいやすいんです」

「この現象は、なぜ起きているのかわかりません」

一方で、でんじろう先生の動画で散見されるのが、解明されていない現象を取り上げた動画です。

たとえば、ドライアイスの未解決問題を扱ったこちらの動画。

@denjirosensei てんじろう実験 ドライアイスの不思議#tiktok教室 #実験 #科学 #東大 #未解決

♬ オリジナル楽曲 - 米村でんじろう - 米村でんじろう

ドライアイスを水やアルコールに入れて反応の違いを見せた上で、「この現象は、なぜ起きているのかわかりません」と、その理由はわからないと締めくくっています。

TikTokではオチの面白い動画が人気で、オチのない動画を投稿するのはクリエイターとしても勇気のいること。

でんじろう先生はなぜ、こういった動画を投稿しているのでしょうか。

「ドライアイスの未解決問題については、実はあれから解明できたんですよ。ただ、当時はわからなかったので、シンプルにわからないと伝えました。そもそも僕は、説明がすべてだとは思っていなくて。確かに科学の世界では、“こういう原理でこうなっている”とわからないとしっくり来ないです。でも、たとえばマジックは騙されるから面白くて、どこから鳩が出てきたのかを考えていたら楽しめないじゃないですか」

「科学実験動画の場合も、必ずしも原理をはっきりさせる必要はありません。現象そのものの不思議さ、綺麗さ、意外さなどを楽しめたらそれでいい。そういった動画を投稿していけば、科学系のコンテンツももっと気軽に見てもらえるのかなと思います」

解説にこだわらなくても、現象としての面白さを訴求できれば、十分に魅力的な動画に仕上がるわけですね。

頭の中を“なんでもあり”にする

では、動画映えする科学実験のアイデアは、どこから生まれているのでしょうか。

「大事にしているのは、頭の中を“なんでもあり”の状態にすること。発想にブレーキをかけないように心がけています。たとえば、国際宇宙ステーションから地球にマシンガンを撃ったら、流星群ができて綺麗なんじゃないかとか。実際には社会的にダメ、テレビ的にダメなことでも、発想の段階では自由に考えてみるんです。そうやってアイデアを並べた上で、現実的に実現可能なことを抽出していきます」

アイデアを出すときに「できること」から考える人も多いですが、それは時として発想を妨げることも。自分を徹底的にニュートラルな状態にすることが大切だそうです。

さらにでんじろう先生はもうひとつ、経験も重要になると話します。

「何かを発想するには、情報収拾と実体験を無数に積むことが欠かせません。僕はローカル局で科学実験を紹介する番組を12年くらい続けていて、通算1000回以上の実験をしてきました。それらの組み合わせや発想の転換が、アイデアの源になっています。裏を返すと、それくらい蓄積しなければ、何も出てこないんです」

@denjirosensei ご存知ですか?画期的なアイデア!テスラバルブ実験 #tiktok教室 #実験 #科学 #テスラ テスラ

♬ Blue Vintage - Hey Hey Hey - Blue Vintage

「物理学者のニールス・ボーアは、『専門家とは非常に狭い分野で、ありとあらゆる失敗を重ねてきた人間のことである』という言葉を残しました。僕もTikTokやテレビで発表している実験の裏には、失敗して世に出せなかった実験が10倍以上も存在します。そういう意味では、僕も専門家と呼べるのかもしれません。失敗の蓄積が、アイデアの引き出しを増やしてくれていると感じています」

テレビよりも自由裁量で動けるTikTok。だから、予想外のヒットが生まれる

でんじろう先生と言えば、テレビでもサイエンスショーを披露していることでもお馴染みです。

TikTokとテレビで違いを感じる点はどこですか?

「テレビの場合、良くも悪くも制作サイドの意向が働くので、好きにやらせてもらえないケースもあります。もちろん、視聴者を楽しませるというゴールを目指しているのは僕も制作サイドも同じなので、それ自体は問題ではありません。ただ、TikTokは自由裁量で動けるのが強みで、やりたいことを動画にできます。逆にテレビだと、大がかりな企画を実行できるのがメリットですね」

@denjirosensei でんじろう実験 めずらしい火起こし方法#tiktok教室 #科学 #実験 #火起こし

♬ Blue Vintage - Hey Hey Hey - Blue Vintage

たとえば、こちらはでんじろう先生のラボでブームになっていたという火起こしの動画。

いわば、“やりたいことをやった”動画ですが、しっかりと反響を集めています。

「子供の頃、原始的な方法で火を起こしてみたいと思っていて。ですが、当時の本には正しい情報が書かれておらず、火起こしに挑戦しては悔しい思いをしていました。それが近年は実験考古学といって、大昔の人の生活などを実験で追体験する分野が出てきました」

「火起こしについても解明されてきたので、僕のラボでも『やるしかない』となって、火起こしブームが始まったんです。世界中の火起こしのほとんどはコンプリートしましたよ」

熱量のままに動画を投稿できて、そこから予想外のヒットが生まれるのは、TikTokの利点かもしれません。

さらにでんじろう先生は、TikTokの特徴として「親近感」をキーワードに挙げます。

「TikTokの場合、画面に映る演者は基本的に一人で、視聴者とは1対1の関係性になります。それに加えて縦画面で、スマホに特化されているのも特徴ですね。テレビだとリアクターとしてタレントさん、芸人さんが起用されていて、スマホのように持ち運びもできません」

「どちらが良いわけじゃないですが、TikTokのほうが親近感を持ちやすく、友達が面白いことをやっているような感覚で楽しめるのかなと思います」

TikTokで起こる“俳句現象”。制約がアイデアを生み出す

TikTokには、「3分以内」や「縦型」など、いくつかの制約があります。

このような制約を守って科学実験を動画にするのは、苦労する部分もあるのでは?

「それはあまりないですね。文学で言えば、俳句は五・七・五の制約を設けることで、独自の表現が発展してきました。TikTokも俳句と同様、時間的な縛りによって自由な発想が生まれています。TikTokの動画を考えるのは、俳句を読む作業に似ているかもしれません」

@denjirosensei てんじろう実験 ダイラタンシー#tiktok教室 #科学 #実験 #自由研究

♬ オリジナル楽曲 - 米村でんじろう - 米村でんじろう

「だからこそ、散文のように長々と説明するのではなく、視聴者の想像力をくすぐったり、解釈を任せたりするような動画が人気なのかなと。TikTokの制約は制約として働くのではなく、むしろ新しい発想のきっかけになっていると思います」

制約からアイデアが生まれているという、目からウロコのご指摘。

なんとでんじろう先生は、時間的制約を俳句のように受け止めて、動画制作を楽しんでいました。

「といっても、僕たちのTikTokでの活動は始まったばかりで、右も左もわからずに試行錯誤をしている段階です。TikTokへの理解度が深まれば、もっといろんな実験を披露できると思います」

「ネタ切れ」はしない⁉︎

「よくネタ切れしないかと心配されますが、科学実験はどの時代でも生涯にわたって続けられるくらい、あらゆる切り口で溢れています。ネタ切れするとしたら、僕自身が新しい目線で物事を捉えられず、切り口を見つけられなくなったときです」

さらにでんじろう先生は、こう続けます。

「俳人や詩人は日常に細かくアンテナを張って、面白い発見を探しています。僕も一般の人が気づかないところにアンテナを張り、そこに自分の蓄えてきた知識や経験と組み合わせて、画角の違う切り取り方をしていきたい。科学実験動画を通じて、そういうクリエイティブな仕事をできたらいいなと思いますね」

@denjirosensei でんじろう実験 瓶割り技を秘密 ウォーターハンマー#tiktok教室 #科学 #実験 #東大

♬ Blue Vintage - Hey Hey Hey - Blue Vintage

あっと驚く映像と、知的好奇心をくすぐる解説を兼ね備えた、でんじろう先生のサイエンスショー。

「制限」がクリエイティビティを生み出すという名言も飛び出した今回の取材。

今後、でんじろう先生が科学をどのようにTikTokで表現するのか。目が離せません。

クリエイタープロフィール

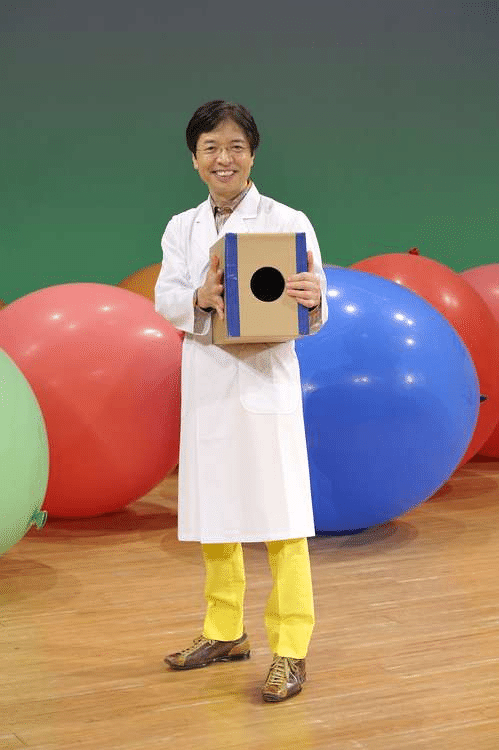

米村でんじろう(@denjirosensei)

「おもしろ科学の第一人者」 米村でんじろう サイエンスプロダクション代表

サイエンスプロデューサーとして科学実験等の企画・開発、 各種テレビ番組・雑誌の企画・監修・出演など、様々な分野で幅広く活躍中。

禁無断転載

▼その他のインタビューはこちら