対等【not enough】

私の担当アイドル、七草にちかの物語。シーズ4つ目のシナリオイベントついて、私の考えと想いをここに記す。

当記事内には【not enough】及びそれ以前に実装されたシーズ関連コミュのネタバレが多分に含まれるためご注意ください。

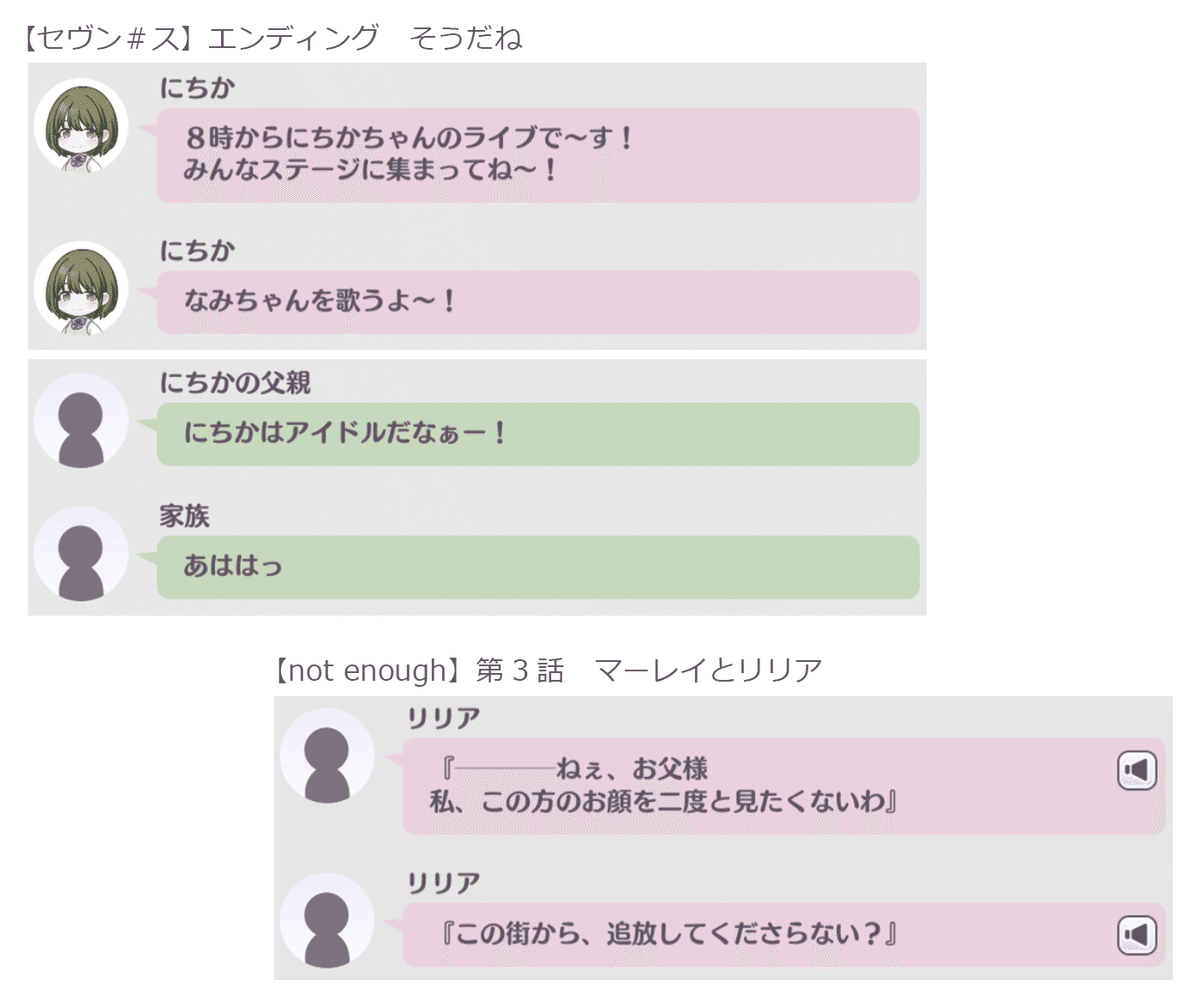

日々を彩るもの

にちかは今日も生きていた。

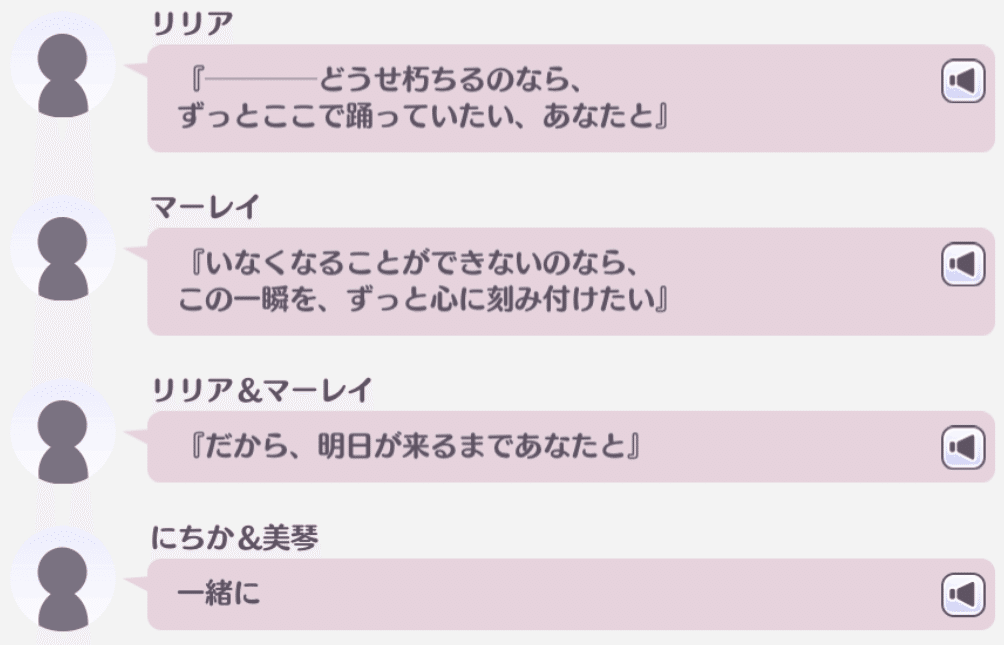

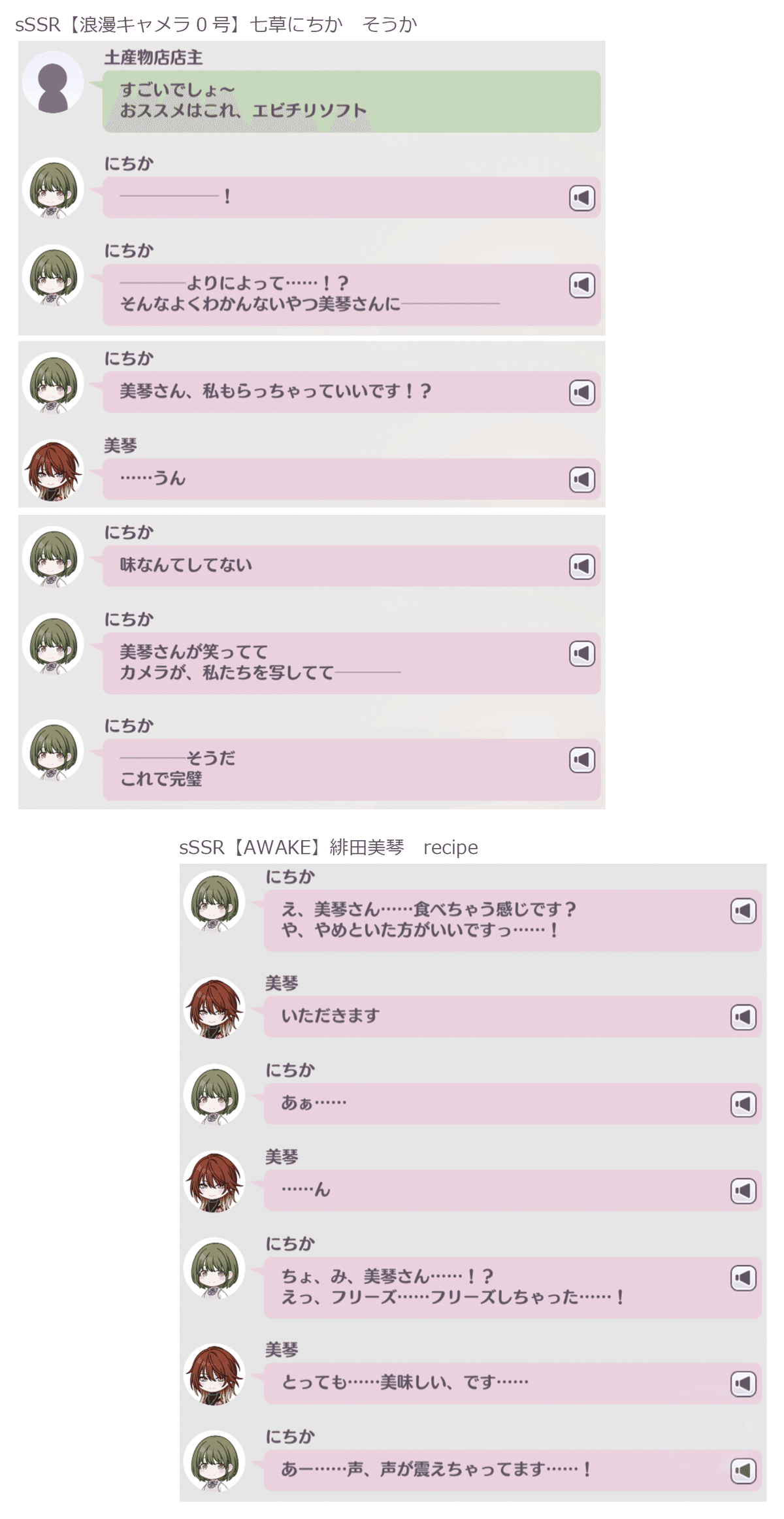

亡き父と入院中の母の代わりに、姉と共に家事に励み家計も支えている。それにより半ば義務的に培われた調理のスキル――相手の好きな物、健康に良いもの、喜びそうなものに思いを馳せ、料理として分かち合うことは、以前より彼女にとっての親愛の証でもあった。

だからここまでの決して短くない期間の中で変化があったのは、美琴の方かもしれない。その拙い対話能力にも進展が見られ、料理に込められた想いを汲みながら、直接本人に言葉を返すことができるようになっていた。

異星人たちはもう、ピアノがただの黒い箱でないことを知り始めている。

そしてアイドルという職業柄、幸か不幸か、その歩みを見守っていたのは決してプロデューサー一人ではなかった――

役として生きる

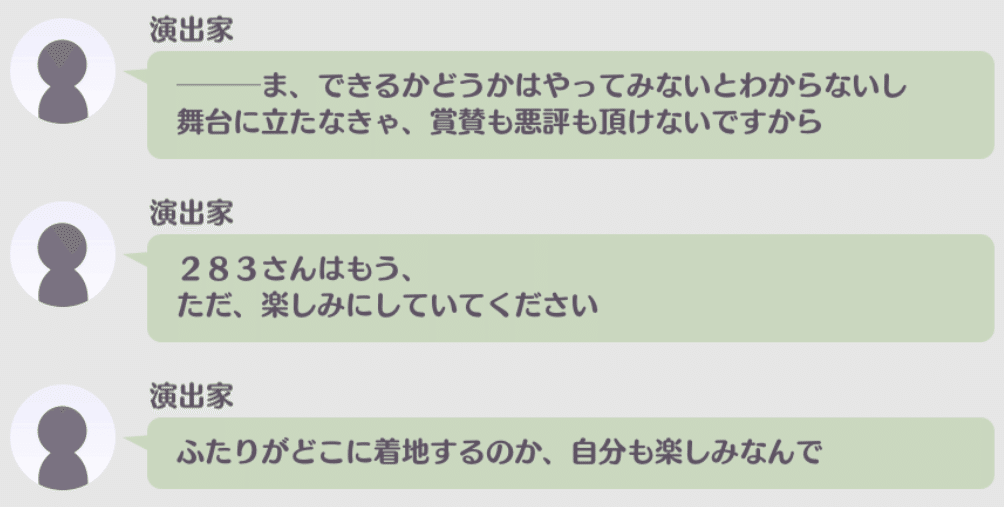

これはとある演出家から持ち込まれた話。

だからそのふたり芝居の脚本は、シーズの為に書かれたものに違いない。ラストシーンをダンスにしたことも、2人の心を掴むのに充分だった。

しかしながら舞台とは、役の持つドラマを演じるものであって、演者のバックにあるドラマを語る場ではない。演出家が2人に宛がった役は、必ずしも彼女らが直球で自己投影できるものではなかった。けれどもその裏には、各々が想像力を働かせれば共感し得る要素が忍ばせられていた。

にちかの演じるリリアは、権力を持つ大富豪の家庭に生まれ両親にも溺愛されて育った、我儘を通せる高慢な少女。それはにちかの現状とはかけ離れていたが、しかしどこかの未来ではあり得たかもしれない姿。

美琴の演じるマーレイは、無為に時間を消費し生への執着も意義も見失った、永遠という檻に閉じ込められた魔女。それは美琴の現状とはかけ離れていたが、しかしどこかの未来ではあり得たかもしれない姿。

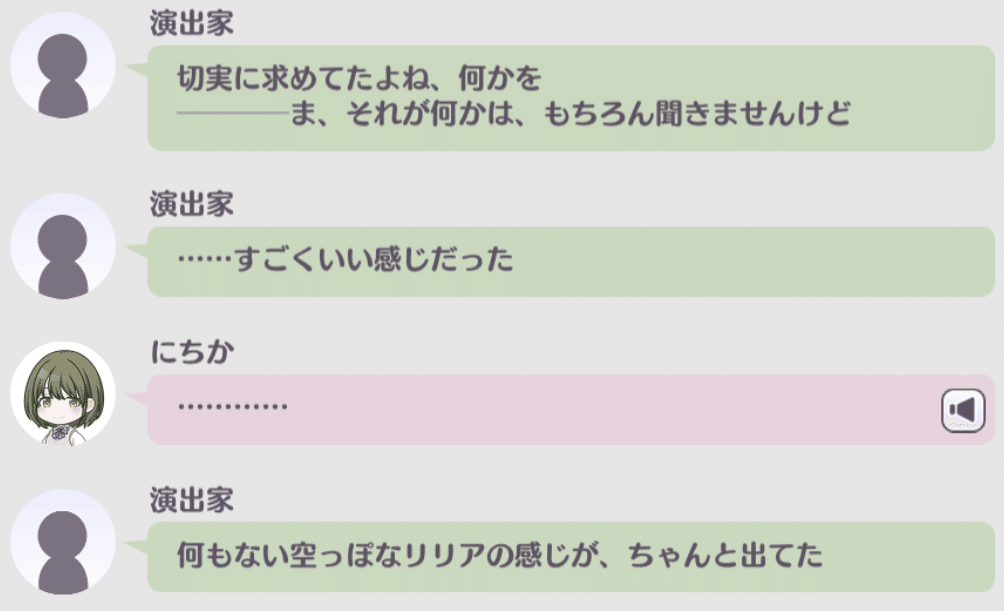

演出家は、演技については期待していないとシャニPに言い放った。

2人に求めるのは、役として生きること。

これまでいくつもの光が彼女らを照らし、その道程で足元に伸びていったいくつもの影たち。この演出家は、時間が消し去っていくそれらに価値を見出し、切り取りたいと望んでいたようだった。

この舞台は、今のシーズにとって決して大きい仕事ではない。

200人の箱×10講演という内容ににちかは怯んでいたが、当たり前のようにテレビ出演したり単独ライブを行うようなアイドルユニットにとっては、寧ろ贅沢なほどに小規模ではないだろうか。

演出家は恐らく芸術家肌で、興行としての明確な成功よりも、表現者として作品を残したいという意思を感じる。未だ言語化できていない2人の関係性を、舞台を通して観察し形にしたい――ともすれば演出家のエゴの発露にもなりかねない案件だったからこそ、シャニPもはじめは警戒していたのかもしれない。

演出家は作為的な役作りを望んでおらず、具体性のある演技指導もしない。だから、美琴が過去の仕事で培った演技の経験も役には立たない。

正解の無い中で彼女らのふたり芝居がどこに着地するのか。演出家はそれをただ見守っていたいかのような口振りだった。

かつて幾度となくシーズ2人の間に入り、対話の補助輪として尽力していたシャニP。彼もいつしか、今回のこの道程が今のシーズにとって必要なものになると感じ始めるのだった。

包丁を扱う彼女らを信じるなら、いつまでも手を添えてはいられない。

混ざり合う2人

舞台を価値あるものにするためのヒントは彼女たちの内面にしか存在しないことを知っていた演出家は、厳しい言葉は投げつつも稽古の時間はそこそこに、2人が自身らを見つめる機会を促し続けた。

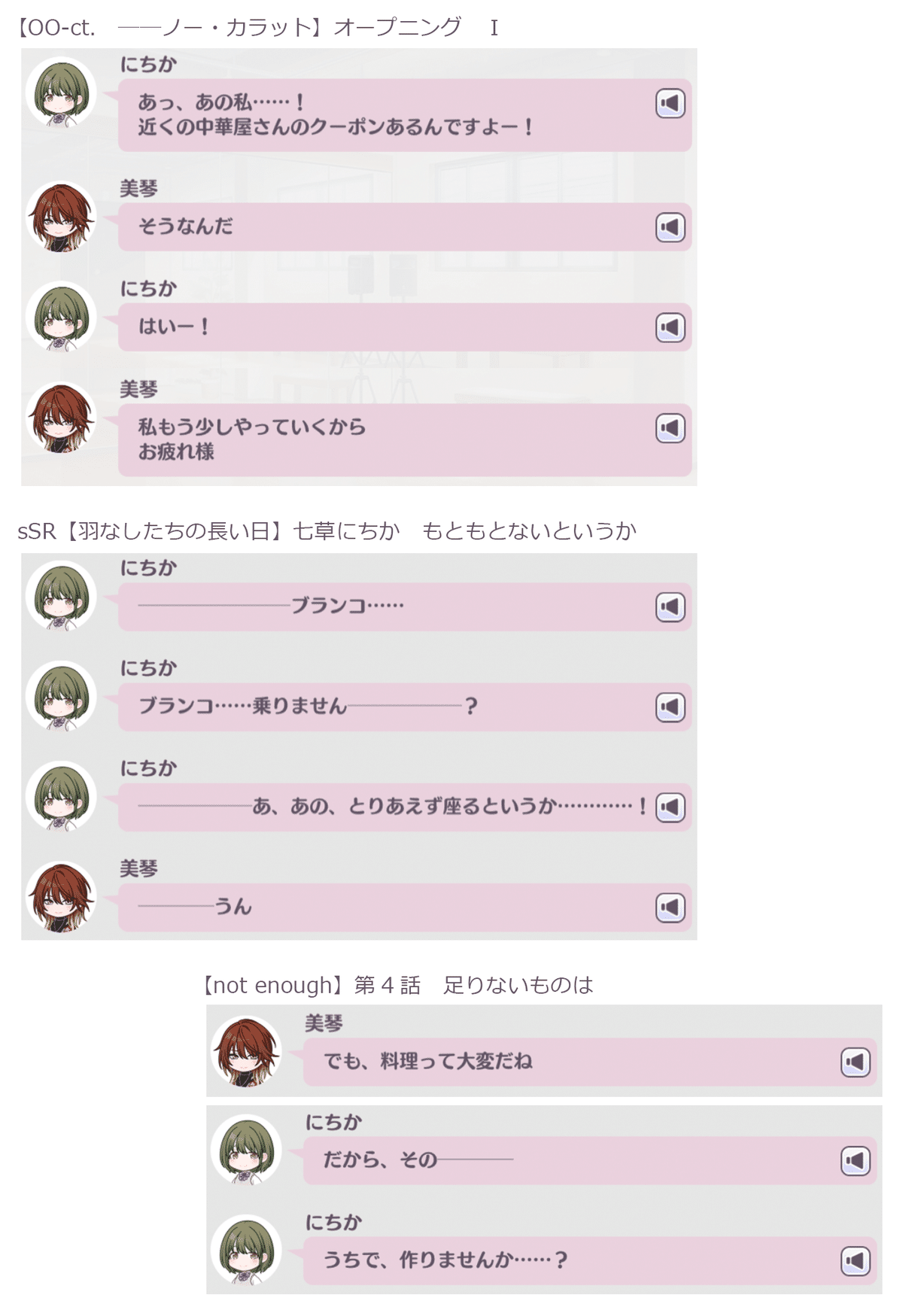

するとシーズの2人は、今までそうしてきたように、余った時間を愚直にもパフォーマンスの向上に費やそうとする。それはダンスのレッスンでも舞台のセリフ合わせでも変わらない。

しかしその日はスタジオに都合がつかず、結果として七草家に美琴を招待する形となった。にちかもまた、美琴から少しずつ言葉を貰い、美琴からの承認を意識することによって、より踏み込んだコミュニケーションがとれるようになっていたのだ。

本来ならお洒落にサラダチキンでも振る舞いたかったにちかだが、しかし現実に生きていたらそう上手くはいかない。結局、筑前煮などという家庭的で飾り気のない、しかし七草家で調理された温かい料理で卓を囲む。

それでも稽古は振るわない。

演出家からの助言は演技指導などではなく、個の内面へ投げかけられる。

生活の中で最低限必要なもの以外には圧倒的に疎い美琴が、『できないこと』として選んだのは、記憶にも新しい、相方から振る舞われた『料理』であった。筑前煮を作れるようになるというその余りにも安直な選択は、日々を彩るものに対する視野の狭さに起因するものだったのかもしれない。

一方でにちかは、【セヴン#ス】でレッスンの相手として選ばれ、ビールケースに足をかけられ、美琴の中にいる自身の大きさを自覚し始めている。プライベートにおける接触も徐々に積極的になり、憧れの存在への心の距離を少しづつ縮め居場所を重ねようとしている最中にあった。

その2つの要素が彼女たちを引き合わせ、結果として美琴がにちかから料理を教わるという構図になった。それは、これまでレッスンで繰り返されていた立場の逆転。

そしてそれによりにちかの意識は美琴と対等に並び立つ間近まで迫る。

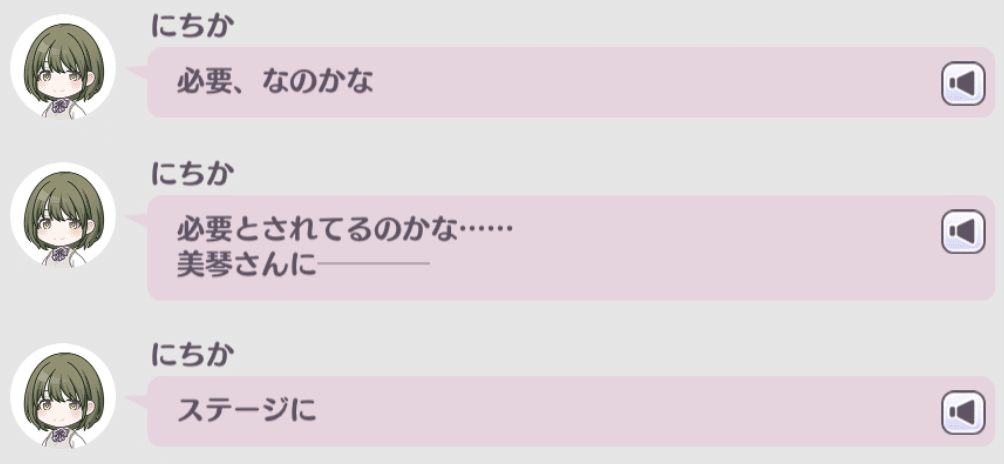

すると、憧れだった相方に、今まででは及びえなかった感情が芽生えた。

――嫉妬。

料理が生きるための義務ではない、余裕のある生活を送る美琴。

健在の両親から、見守られ施されていることに鈍感な美琴。

時間をレッスンだけに費やせ、パフォーマンスを洗練できる美琴。

にちかに無い全部をもってる、美琴。

今まで強い憧れで相方を見ていたにちかにとって、嫉妬するなどおこがましい姿勢だった。しかし今、純粋にその感情を向けたことの意味するところは、遂に自身を相方と対等に置いたということなのではないだろうか。

にちかにとって自分の意義とは美琴に必要とされるか否か――それのみだったが、その意識が更新される。自分自身がステージを切望する――そんな、美琴と同じ景色を見るに至ったのだ。

今までにちかが抱えていた「美琴さんが飛べるように、美琴さんの隣に置いてもらうための台になる」という役割意識を払拭し得る境地。

だからそれは結果として、演出家の出した課題である「活躍できる場を選んで器用貧乏に居場所をつくるのではなく、ふたりで舞台に立とうとする理由を見つめる」の答えになった。限りある時間の中で自分に無いものを切実に求めるリリアの役として、演出家のお眼鏡にかなう心境になった。

役を掴んだにちかに反し、美琴は未だ掴みあぐねていた。だからその日も相方との読み合わせを希望する。今までレッスンにおいて頼られていた相方に、今度は自身が頼る――ここでも立場の逆転が起きていた。

そんな境遇に置かれ本来なら焦燥に駆られて然るべきなのだろうが、しかし美琴の頭に過る感情は別のものだった。

それは結果として、演出家の出した課題である「パフォーマンス以外の楽しいと思えるものに目を向けるために、何かできないことをできるようになる」の答えになった。繰り返しの日々に辟易し生の実感を求めるマーレイの役として、夢で自身を重ね合わせるまでに至った。

手を取りともに台に上がって

にちかはこれまで幾度となく美琴からレッスンの手ほどきを受けていた。それは長年の掛け声すら変わるほどの、寄り添う姿勢。にちかは当然それを認知しており、だからミラーリングのように美琴の行為をなぞってきた。

ペンシルターンからコンテンポラリーダンスに至るまで、必死に真似て、どんなに不格好でも気持ちを相方に返そうとしてきた。

美琴は今回初めてにちかから料理の手ほどきを受けた。それはにちかが幾度となく美琴に与えてきた、親愛に至る工程。美琴はこれまでにちかからの手料理を享受こそすれ、親愛の全てを認知している様子は無かった。

そんな美琴が相方から教わった工程をなぞり、想いを紐解き、どんなに不格好でも気持ちを相方に返そうとしたのだ。

ステージでの技術では劣るにちかが先に、演出家の求める水準に達した。

憧れるすべてをもっている美琴だって、初めての料理はきっとまずい。

2人芝居の舞台稽古を通して、互いの視点が移ろい、立場が循環した。

すると、互いの意識が対等となり、あいの循環がはじまったのだ。

それはまるで、足りないものを埋め合うかのように。

湧きあがる歓声とすくいきれない言葉たち

――2人はこれまでも、そしてこれからも多くの視線に晒され、様々な言葉を浴びていく。ときに見世物になるかのような環境に身を置き、アイドルとして生きていく。

手を取りともに台に上がって、彼女たちはまた光を浴びる

――2人が求めるものはこの先も変わらない。ステージの上にすべてを置いてこられるようレッスンに励み、パフォーマンスで人々を感動させられるアイドルを目指す。

私は以前の記事でこう書いた。

『美琴の奥底には論理的でない感情が眠っている』という事実も見えてくる。何故なら、本当にパフォーマンスを評価する客観のみが判断基準なのだとしたら、相方のにちかを切る選択肢が早々に出るはずなのである。テクニカルにはもっと上の存在がたくさんいるのに、隣のにちかを捨てることを何故迷うのか。

(中略)

レッスンという自分の持つ唯一の物差しだけでは、隣に置く人を測れないと美琴自身が気付いたということ。

いつしかその答えにならない答えは、傍から見ても分かってしまうほどに、2人の姿から滲み出ていた。

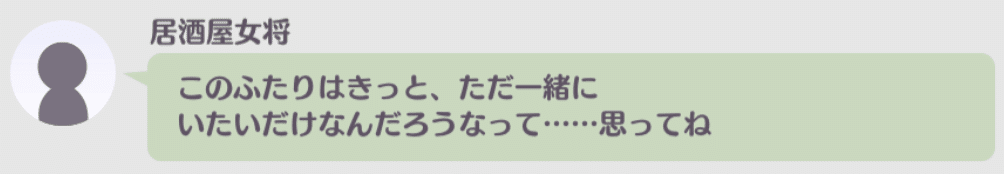

彼女らは、2人で居られる最後のその時まで、踊り続けるだろう。

マーレイとリリアのセリフは溶け合って、いつしか美琴とにちかの言葉になっていった。

あとがき(所感など)

思い付きをふせったーとかにしたやつ

美琴LPの○○○に続き、今回の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○させるシーズ、良い https://t.co/o9zS6Jqt5X

— TiedaP (@p_tieda) September 30, 2023

それはそれとして、どうして今回でにちかの○○○○○○○○○○たんだ!?

— TiedaP (@p_tieda) September 30, 2023

絶好のチャンスだっただろ! https://t.co/ujxUunqTsj

今回のイベントコミュ実装により、以前の記事を読むと素っ頓狂な考察もあるかもしれない。それでも書いた時点での私の考えということで、毎度のごとく特に改変せず残しておくことにする。

従来と比べると非常に短いシナリオだったかもしれないが、紛れもなく2人の為だけの物語であった。これまで積み上げてきたつもりで、それでもなかなか実を結ばなかったものたちが、ダムが決壊するかのように連鎖的に成果を出す様はとても痛快に感じた。このコミュ単体ではトントン拍子に進んだと思われる内容も、今までの歩みがあったからこそだろう。

もう彼女らは互いを対等に意識できる。その認識は過去と比べて見違えるものであり、祝福に足るに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?