呉市・大和ミュージアムと戦艦大和

旧日本海軍が建造した戦艦大和、その1/10スケールの模型が展示されている博物館が広島県呉市にある。呉と言えば横須賀や佐世保と並び軍港として栄えてきた街だ。最近はすっかりオンラインゲームの影響で名前を知っていたり、実際に聖地巡礼として街を訪れる人も多いだろう。先日、その大和ミュージアムに行ってきたので、この機会に所感を書いておきたい。

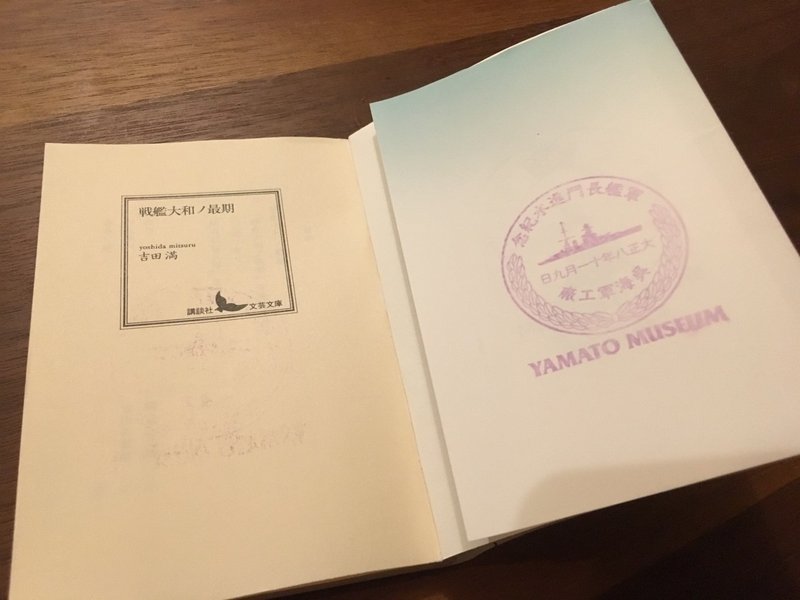

沖縄特攻(菊水作戦)において戦艦大和に乗った吉田満による小説「戦艦大和ノ最期」と大和ミュージアム

飛行機や船が好きでこのミュージアムに足を運ぶという人は多い。事実、僕の周りのマニア(俗にいうミリオタという感じか)も呉のヤマトミュージアムを熱く語る人は多い。個人的には近代を通じた思想だったり当時の日本が持っていたビジョンの方に興味があるだけに、大和ミュージアムがどのような立場から戦艦大和や日本の歴史について展示をしているのかを見ておきたかった。

まずこのミュージアムの扱うテーマだが、主題は世界に誇る日本の技術という側面のようだ。戦前・戦後に渡って地続きに発展した日本の工業力、その「技術」こそが明治以降の近代化から戦後の復興、そして高度成長を支えた日本の底力だという主張が強かった。呉は戦前は海軍の工廠(軍需工場)や基地として、戦後はタンカーの造船をはじめとした臨海工業都市として発展してきただけに、呉の歴史まさしく日本の近代化の歴史をなぞっていると言える。

館内には、特別展として戦艦・長門をテーマにした展示があった他、常設展では戦艦にまつわる技術についての展示、明治以降の時代背景や世界の趨勢、太平洋戦争における戦時状況、そして大和の模型、ゼロ戦や人間魚雷・回天の実物展示もあり、きちんと観るには最低でも2時間はかかるだろう。

何かメッセージを発するというよりも淡々と史実や戦艦の仕組みを解説する「理系な博物館」という印象を受けた。歴史や時代背景への解釈についての説明はほとんどなく、日本の公共施設によくある、「あとは皆さんで自由に考えてください」というスタンスなのだろう。

僕としては、もう少しそのあたりの部分に突っ込んでみたいという気持ちはあったので、館内にいるボランティアガイドの方に話を聞いてみた。軍政というか海軍の世界戦略や、いわゆる海軍善玉論(陸軍に比べて海軍は温厚で清廉潔白、総じて良いイメージ)について本当の所などを知りたかった。応じてくれたのは60代の男性ガイド。どうも自分の好きな大和の魅力ばかりを雄弁する方で、なかなか質問を挟む余地がなかった(汗。実戦で使えなければ意味ないじゃないかと思いつつも、台湾ヒノキの甲板の美しさなどを説明するおじさん。「大和の主砲は実践で活躍してませんよね?(世界一とは言ってもお飾りに過ぎませんよね?的な含み)」と聞くと、少しやけになったのか、レイテ・マリアナ沖海戦で300機落としたと、戦果を誇らしげに語っていた。

300機??本当に・・・?

この話がどうも帰ってきてからも頭を離れず、事実関係を調べてみた。ミュージアムの館長である戸高一成氏の書籍を拝読し、館長の歴史の捉え方を探りつつも、太平洋戦争において戦艦がどのような戦いをしたかを改めて勉強した。するとやはり、大和の主砲が火を噴いた形跡は無く、燃料の石油を浪費したくないという理由でほとんど前線に出る機会もなく、最後は沖縄特攻で沈んでいる。

当時の海軍はアウトレンジ戦法といって、敵機から弾が届かない距離を取った上で、相手の射程外から攻撃を仕掛けるという戦略をとっていた。物資が少なく大量生産が不可能な日本が戦力を消耗しないための発想だ。そのために46cm砲というアメリカが戦略上作れない巨大な主砲を搭載する戦艦を作ることで、仮想敵国アメリカが日本近海に攻めてこれないようにする抑止力になると考えた。つまるところ日本海軍は守るための装備をしているのであって決して自ら敵陣に攻めこむことはできない、つまり専守防衛しかできないという理屈になる。

こうして学び直しても、やはり戦艦大和というものの存在を懐疑する、と言うかせざるを得ない。八八艦隊計画(戦艦8隻・巡洋戦艦8隻を海軍の主力とする案)がワシントン軍縮によって頓挫してしまったが故に、条約の期限が切れると一部の軍人たち(艦隊派と呼ばれる)は自らのロマンのために世界一の戦艦を作ろうとした。上に挙げた抑止力の理論はあくまで理由をつけるための机上の空論だろう。水平線を超えるような飛距離を持つ弾が動いている敵機にあたるはずがない。当たったところで戦果の確認すらできずデータを取ることも難しい。

日露戦争における世紀の一戦、日本海海戦の再現を夢見る時代錯誤の発想、大艦巨砲主義によってどれだけの国費が投じられたか。仮に八八艦隊を実現させようとすれば、当時の国家予算の40%が海軍に投じられる計算になるそうだ。戦争するしない以前に日本は財政破綻してしまう、一体国を滅ぼすのは誰だろうかと考える。その後、本来であれば専守防衛しかできないはずの日本海軍は、補給という概念を無視してまで広大な太平洋に躍り出ることになった。そしてその先には沖縄特攻と敗戦という現実しかない。

こちらの記事は、館長の戸高氏と旧海軍を題材にしたマンガを現在も連載しているドラゴン桜で有名な三田紀房氏の対談だ。終始、日本人論のような切り口で面白い。グランドデザインが描けないという日本の姿を、過去の太平洋戦争と東京オリンピックや日系企業の海外赴任になぞらえていて、現代でも全く同じ縮図が続いている事を痛感する。

技術者は美しいものを作りたい一心でモノづくりに励む、その集大成が戦艦・大和なのかもしれないが、そこにどれほどの実用性と世界戦略があったのだろうか。大和ミュージアムにもそういう所を批判的に考えさせる展示があっても良いと思う。

そして僕が抱いた疑問については、改めて大和ミュージアム学芸課の職員に問い合わせをしてみた。

僕

「ボランティアガイドの方から大和の主砲はマリアナ沖海戦とレイテ沖海戦でそれぞれ数100機の敵機を落とし、活躍したと言った説明を受けましたが本当ですか?」

回答

「マリアナ、レイテの各海戦において、大和がいわゆる三式弾(主砲)によって敵機を撃ち落としたという事例はありますが、正式な数は測定できていません。また博物館の平和教育という側面もあるので、戦果を強調するような説明は控えるようにしています。」

やはり、大和の主砲はきちんとした戦果を挙げていないという事で間違いない。誰でも多少の誤認はあるかもしれないが、少なくともどのような視点で歴史を伝えるかという歴史観やビジョンは博物館としての色が出るだけに、共有してほしいと思った。有志のガイドさんもありがたいが、有償でも良いからきちんと研究されている方が解説した方が良いんじゃないだろうか。そういう所にお金が流れればもっと歴史学を専攻することで食べていける人が増える。

ともあれガイドさんには、大和を建造した呉海軍工廠のドッグや、当時極秘に作られていた大和が市民に見えないように施されていた工夫、改めて船の歴史など、地元ならではの土地勘を元にいろいろと熱のこもったお話をしていただいた。「その土地の人と歴史について話す」というのを僕は旅の中で大切にしている。それがまた一つ叶えられ、充実したひと時となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?