海洋保護区(SDGs14.5 その4)

日本の海の範囲は447万㎞²だということがわかりました。ということであれば、この範囲の10%を守ればいいので、44.7万㎞²を守ればいいわけです。とはいえ、日本の陸地の1.18倍の面積もの大きさになります。どうやったら守ったことになるのしょうか?いったい守るって何からどのように守るのかということが「海洋の保全」といえるのか見てみようと思います。

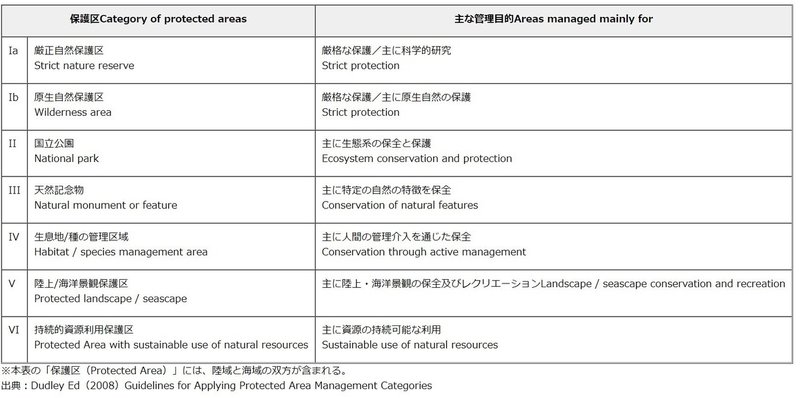

実はSDGsでいう「海洋の保全」には明確なルールはありません。保全されている海洋の区域のことを海洋保護区、通称MPA(Marine Protected Area)と言います。MPAとは「潮間帯と潮下帯における関連動植物、歴史、文化物で、法もしくはその他効果的な手段で区域全体あるいは一部の環境を保全するもの」(※1)とされています。簡単に言うと「海に関わるどんなものでも、何かしらのルールで守られていれば、保全とみなします」ということです。この定義はIUCN(世界自然保護連合)という自然の保護活動をしている世界的組織がつくった定義で、世界で最も使われているMPAの定義になります。でもこれではあまりにも漠然としすぎなので、もう少し的を絞って「せめて海にすむ生物が絶滅しないように取り計らいましょう」というニュアンスを入れることになりました。(※2)それを踏まえてIUCNは保護の種類を7つに分類しました。

環境省 海洋生物多様性保全戦略公式サイト 第4章 海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の基本的視点

https://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/guideline/06-5.html

「とりあえずある程度の分類はしたので、あとは持ち帰って各国でそれぞれ規制してください」ということになったのです。世界中が海を規制していきました。世界中で海洋保全競争が起こりました。先行して動いてた先進国のドイツやフランス、アメリカなどは40%以上を保護していきました。中奈には213%も保全した国も出てました。(※3)そして2018年には世界の海の14.4%が保護される結果になったのです。(※4)規制の中には海の環境を壊すような行為や乱獲で魚を獲りすぎてはいけないところか、人が入ってはいけないといったレベルまであります。でも海と生活が密接にかかわっているような国にとってはガチガチの規制では大変なことになってしまいます。そのような国では海自体が経済活動に直結しているので、海の規制=廃業を意味してしまうかもしれないのです。そんな国の1つが日本です。そのため日本は自国の文化にあった海洋保護のルールを作ったのでした。

沿岸域学会誌 Vol.26No.3,pp.93-104 日本の海洋保護区制度の特徴と課題

http://www.jaczs.com/03-journal/ronbun/koukai/2013_11_treatise.pdf

色々書いてありますが大まかに3つに分けました。

1、国立公園系

2、自然保護区系

3、禁漁区系

国立公園系

自然公園法を主体にしたもので、自然のままの風景を残すために国が管理している広大な敷地です。いわゆる国立公園などがそれにあたります。側に瀬戸内海はすべてが国立公園化されているのです。(※5)海に関わる国立公園は現在18公園、その公園の中で名称がついている特定地域は138か所にも及びます。(※6)面積は1.9万㎞²。日本の水域の0.4%

自然保護区系

自然を守るために立ち入り禁止になっているといった規制の厳しい地区。自然環境保全法によって決めれているもの。(※7)絶滅危惧や学術的に希少な動物・植物といった天然記念物もここに分類します。合計面積は0.2万㎞²日本の水域の0.1%

禁漁区系

水産資源を管理しているところ。日本の古くからのしきたりである漁業権も海洋保護の一環となります。漁業権とは、特定の人間が特定の魚を獲ることを許可制にしたとも言い換えられるのです。産卵や稚魚などの乱獲を防ぐように設けている禁漁日や解禁日、一切魚を獲ってはいけない禁漁区などもまさに保全の一環になります。合計面積は36.4万㎞²となり、日本の水域の8.1%にも及びます。

結果、日本の保全率は8.23%となってしまったのです。広大な海を持つ小さな国で頑張ってはいたのですが、2020年まで10%を保全するという目標には到達できなかったのです。

それでは、日本でこのような海域はどの程度存在するのであろうか。

※1、生物多様性条約COP7にて定義されたMPAの直訳。

環境省 国際会議等における「海洋保護区(MPA)」、「MPA ネットワーク」の位置づけについて

https://www.env.go.jp/nature/biodic/coralreefs/pdf/project/development/200829_mat03.pdf

※2、生物多様性条約(通称、CBD)日本の海洋保護区制度の特徴と課題

http://www.jaczs.com/03-journal/ronbun/koukai/2013_11_treatise.pdf

※3、Marine protected areas (% of territorial waters) - Country Ranking

https://www.indexmundi.com/facts/indicators/ER.MRN.PTMR.ZS/rankings

※4、全世界の国家管轄権内水域の17.86%となっている。

※5、瀬戸内海環境保全特別措置法にほり自然海浜保全地区として管理されている。

※6、国立公園

三陸復興国立公園・小笠原国立公園・富士箱根伊豆国立公園・吉野熊野国立公園・伊勢志摩国立公園・山陰海岸国立公園・瀬戸内海国立公園・大山隠岐国立公園・足摺宇和海国立公園・西海国立公園・雲山天草国立公園・吉野熊野国立公園・霧島錦江湾国立公園・屋久島国立公園・奄美群島国立公園・やんばる国立公園・慶良間諸島国立公園・西表石垣国立公園

その他、国定公園(名所で61か所)を含める場合もある

※7、その他、鳥獣保護法、種の保存法、文化財保護法なども関連する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?