わたしの正義についてー4.森の中で見るロシア

数年前に某サイトに掲載した書評ですが、わりと力を入れて書いたので再掲します。このロシアシリーズは6まであります。

木を見て森を見ず

「木を見て森を見ず」という諺があります。細部ばかり見て全体を見られていないこと、転じて、物事は細部と全体の両方を見なくてはならないという戒めです。新しく何かを学ぶ時には、このことをできるだけ意識するようにしています。新しもの好きなので、興味を持った何かの(特に好きだと感じた)側面だけを見てしまいやすいからです。趣味なら偏っていてもいいけど、分野によってはそうもいきません。

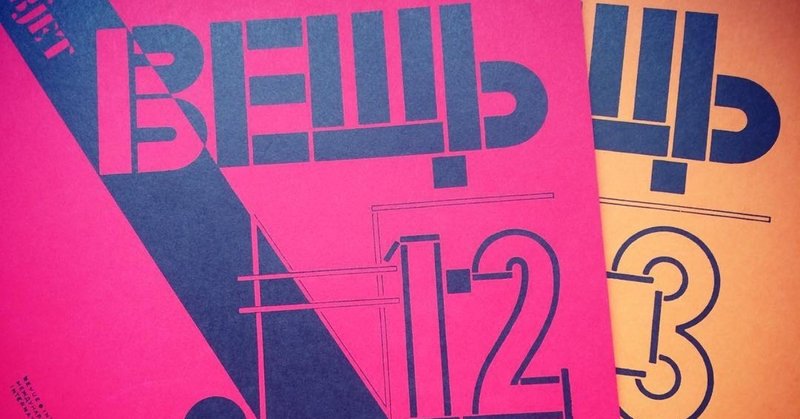

世の出来事には、そうなった理由や原因があります。その形へと落ち着くことになった、何かからの影響もあります。歴史の中に手がかりが見えると、すべては突然変異的に現れたものではないんだ、といつも思います。ロシア・アヴァンギャルドももちろんそうです。旧来の純粋美術の影響を打ち消すべく出てきたモダンデザイン運動の一つとして、イタリアの未来派に影響を受け、ドイツのバウハウスの要素を取り入れ、チェコやオランダの芸術家たちにも影響を与えながら、どの国とも少しずつ異なる芸術運動の形へと落ち着き、その後、国内の政治状況に大きく影響を受け、さらにまたその存在を変えていきました。

全体の流れや外部からの影響を一度見てから見元の視点に戻ると、それまでは見えなかった物事や、イマイチ納得できなかった話がすんなり理解できる瞬間があります。恐らく、大きく捉えたことで、そうなった経緯や必然性、理由が見えるからなのだろうと思います。

ずっと木ばかりを見てきた人間だと、初めて森を見ようと考えた時には、まずその広大さに驚きます。いったいどこから手をつけていいのかという気持ちにもなります。私もそうでした。でも今は、できるところから少しずつ広げればいいと思っています。横に広げて並列の事物や影響を調べてもいいし、前後に広げてどこからきてどこへ行ったのかみたいな流れを調べるのもありです。手の届く範囲で見てみるだけでも結構な手がかりになってくれます。とにかく、事象の外側にも見るべき部分があると認識することが大事な気がします。

90分問答

木と森の話を考えると、いつも思い出す学生時代のできごとがあります。

私が修士1年の頃、他校での受講科目も取得単位として認められる仕組みができました。高校時代から系列以外の大学にも憧れがあったので、これ幸いと喜び勇んでいくつかの学校に通いました。選んだのはロシア・アヴァンギャルドと関連づけられそうな、A校の美術史研究やB校の映画研究の授業です。有名な教授の講義は普段と違って新鮮で、市内を移動する時間も含めて楽しいものでした。ただ院生の専門ゼミだけに他校生の肩身は狭く、いつも端っこでひっそりと授業を受けていました。

それは、肩身の狭さにも少し慣れた頃に起こりました。開始時間になっても本校の生徒が誰も来ません。教室には教授と私だけ、なんと1対1で講義を受けることになったのです。美術史専攻の院生向けなので、それなりに高度な内容でした。多分、ルネサンス時代の宗教画かなんかの授業だった気がします。外部受講者はレポート評価のみという気安さから、「なんとなく聞いてみようかな〜」とお気楽に出席していた私はものすごく慌てました。所属の社会学科には美術史の専門授業はなく、調べていたのも興味のある近現代の芸術ばかりだったからです。

でも、慌てたところで状況は変わりません。その分野では権威とされる教授と(だから講義を聞いてみたかった)、どんな質問が来るか見当すらつかない中で向き合う90分。現代にすら触れられない質問に一問も答えられずただ緊張し、終盤に「君は何を勉強してきたの」と呆れられたあのゾッとする時間。本当に、今だに忘れられません。「美術系の学科じゃないんです」とやっと弁解した一言にも「でも美術を勉強しているなら関係ないものは何もないでしょう」と至極当たり前の指摘をされ、ボコボコにパンチを受けたボクサーのようにフラフラになって御池の並木道を歩いて帰った気がします。院の授業をナメていたな‥‥としょんぼりして。

そんな苦い思い出も、何十年も経った今では笑い話です。我がことながら、知らないより少しくらいは知っておいた方がよかったのにと思うし、その授業に通っているのに「専門じゃない」は理由にならなかっただろうとも思います。自分がいかに甘いかと思い知らされた瞬間だったので、結果的にはよかったのかもしれません。

森としての本

ちょうどそんな頃、ロシア・アヴァンギャルドやエル・リシツキーという木を見ていた時に、私にデザイン史という森を教えてくれた本をご紹介します。

フィリップ・B・メッグズ 著/藤田 治彦 訳

グラフィック・デザイン全史

その名の通り、グラフィックデザインに関しての歴史を網羅した一冊。先史時代の文字の発明から1990年代初頭のDTPまでを、黎明期、ルネサンス、産業革命前後、モダニズム時代、情報化時代と大きく5つのパートに分類、さらに25章のテーマと約100点の図版で流れを紐解いています。私が持っているのは1996年刊行の国内初版(海外版では増補2版)ですが、今最新版が発売されたとしたら、追加の20年分だけでも一冊になるかもしれませんね。

ちなみに日本語版の監修は、大阪大学の藤田治彦教授。学生時代はウィリアム・モリス研究の印象が強い方でしたが、2017年1月にもモリス関連の書籍監修をされています。

「アイデア」は現在も刊行されているデザイン専門誌。『グラフィックデザイン全史』と同じ頃に発売された一冊は、ジョナサン・バーンブルックの表紙が当時の最新デザインを物語っています。1900年代前後のタイポグラフィの要素を持つモダンデザインをざっくり追ったPart.1、現在進行形のデザイナーのタイポグラフィ作品をまとめたPart.2からなるタイポグラフィ特集です。私にはPart.1がとても参考になりました。アール・ヌーヴォー、ロシア・アヴァンギャルド、バウハウス、未来派、デ・スティル、ダダ、大正期進行美術運動、スイス・スタイル、サイケデリックと幅広いモダンデザインの流れを図版とともに網羅した特集は、それぞれの運動や流派の影響と微妙な違いを知るにはとても役立ったのです。

多木浩二氏は、写真や美術、建築など幅広い分野で活躍した批評家で、本書は『ユリイカ』での連載に描き下ろしを加えた批評集です。全体的には建築論や都市論寄りの本ですが、中でも第一章「モダニストの挑戦」にまとめられた、フィリッポ・T・マリネッティの未来派戦略論やアントニオ・サンテリアの建築論など未来派、ジガ・ヴェルトフの映像論やエル・リシツキーのグラフィック論(『エル・リシツキー 構成者のビジョン』展での講演抜粋)などロシア・アヴァンギャルドへの評論が個人的には特に興味深い部分でした。断片を読み、他の運動との繋がりを考えながら全体を見通すには、基礎知識や少々の工夫が必要かなあとは思いますが、その作業もそれはそれで楽しいものです。

ちなみに、ユダヤ美術館で有名になったダニエル・リベスキンドの建築ドローイング「マイクロメガス」が後半に取り上げられていたので、リシツキーの空間実験作品「プロウン」との関連が読めそうだと実は期待していたのですが、文中での言及はほんの少しでした(仕方がない)。

全体を見る意識は学問だけに限った考え方ではありません。人は住む世界がある程度決まっているし、その世界にある一方向の視点だけで見るほうがずっと楽です。深く考えなくていいからです。だけど、それでは何も変わらないし、自分の考えも広がらないし、思考も深くならない気がします。ともすれば忘れがちな視点であって、私もいつもできているとはとても言えないけれど、少しはそういう努力をして生きていきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?