演劇人コンクール2022『鞄』演出ノート

以下は、演劇人コンクール2022の一次上演審査に参加するにあたって、課題戯曲『安部公房』の演出プランおよびノートである。結果はすでにわかっている通り、敗北だったので、おいしいところだけいただきたいという人はブラバ推奨である。それでも、誰かの役に立つと信じて書いて残しておくことにする。自分の文章が、十年後、二十年後、誰かにとってたいへん重要なものになることがある。小生自身が逆に、そういう体験を経た。せっかくこういう時代に生まれたのである。アーカイブできるものはどんどんアーカイブしていこう。

5時に始まって6時に終わるのに、上演はせいぜい20程度の「鞄」は『存在と時間』から『技術への問い』へと連なるハイデッガーの〈道具分析〉という思考/理論/観念を、実体化/上演/遂行しようと試みたものである、という理解のもと演出する。鞄という道具を、人間が演じるように指示したのは、道具も人間も同じ仕方で存在しているということを、表現したかったのだろうか。そうだとすれば、別役実によって、「文学的」便宜主義であると看破されたのは、安部公房の思考の奥にハイデッガー、そしてハイデッガーとダブる京都学派を無意識に感じて拒否感を示したのではないだろうか。むろん、これは小生のパッチワークにすぎない。戦争が「大東亜共栄圏」という思考の遂行であったのなら、上演が特定の思考の遂行であっていいのだろうか。昨今の戦争は、どんな思想の遂行であろうか。科学の実験でさえ、理論値と測定値にはつねに隔たりがある。この隔たりを無視した結果が、どんなに悲惨なものかは、人類は学んできたはずだ。それにもかかわらず、物自体に触れられるかもと思いあがった人間の行く先が、舞台芸術である。けれども、私たちは、物自体に決して触れることはできない。私たちは鞄それ自体にも触れられなければ、人間のそれ自体にも触れられない。あるいは、決して触れられないというマゾヒスティックなプレー(上演)こそ、舞台芸術に残された数少ない可能性の一つであると、私は信じている。

安部公房の多くの作品で、故郷の喪失や失踪が主題であることと、本作が文学的便宜主義でしかないと批判された問題は無関係ではない。安部公房は、ハイデガーやカフカといった実存主義から出発し、そこから最後まで出ることができなかった。かつて「安定した何か」があって、それが壊れてしまったという体験に、三島由紀夫のような戦後派(アプレゲール)たち、物心がはっきりついた段階で敗戦を目の当たりにした世代の作家たちに多大な影響を与えたに違いない。ところが別役実をはじめ、60年代のアングラ演劇世代たちはといえば、はじめから「何もない」「あるのは焼け野原と廃墟だけ」だったから、二者の感覚は隔絶したものだっただろう。70年代に入る前に、三島由紀夫も学生運動家たちも、思想を実行して失敗し、姿を消した。日本は本格的に大量生産・大量消費社会に突入する。居残り組の安部公房は、小説で扱ったテーマ(小説のテーマ)を、戯曲化するにとどまった。「俳優と観客とのあいだで起こること」という1970年のグロトフスキーによる明瞭な定義を徹底的に踏まえて、演出に向かっていたとは思えない。どこまで行っても安部公房は文学者であり、その枠でしか存在を問うことしかできなかった。実験室から出ることをしなかった、科学者。校庭に出ることを、フィールドワークと考えてしまう。あるいは、舞台芸術そのものが結局のところ、校庭という、制御/統治された場所での営みにすぎないのかもしれない。そこから出ようとしたのは寺山修司(『ノック』)くらいなものだ。校庭の外には混沌が広がるのみであり、観る価値のあるもの=秩序立てられたものという根源は恐らく普遍的な事実である。

ここまで考察したうえで、改めて、「鞄」を秩序立てみよう。5時にはじまり6時に終わるのに、20分程度で上演が終わってしまうということは、構造によって時間を表現しているといえる。客観的な時間と、主観的な時間。「楽しい時間はすぐ過ぎる」というのはよく言ったものである。主観と客観の分離。セリフの配置に、緊張が走るような瞬間とそうでない瞬間があるとしたら、女と客を分針と時針に置き換え、5時00分から6時00分にかけて、磁針と分針が接近する瞬間を想定する。出入りすることが多く、よく動くのは、女である。動きの量で比較してみるなら、女を分針、客を時針とするのが妥当であろう。男は中心に配置し、振り子時計のように腰を振る。女は5:00から5:59までを往来する。終演に向かうこと、ついに客が男=時計=鞄に接近する。6:00が近づいている。ロックが外れるところは、時計が壊れたように時針を高速回転させる。人間が走り回る。すると、ハイデガーの道具論が顔を出す。壊れたときに、時計は目立ち、その存在を強く認識することになる。物音は、針時計のチクタクという音が、静かな部屋にいるのに聞こえたり聞こえなかったりするという現象から発想できる。チクタクという音は、しかしそのまま表現するのではなく、人間の腹時計。人間が肉体的に時間を認識できる究極のもの。空腹のときに鳴るぐうーという音に変換する。無味乾燥な数値、客観を、主体化するために、やはり夕飯時の5時-6時が選ばれているのだ。時計という道具と、鞄という道具が壊れるという瞬間において、合流する。中央に置かれた机にだれかが触れることは決してなく、円形に空間が配置されていることを表明するための、異質さ。机は時計。鞄は時計。人間は時計。時計という円にすべてが集約される。無理のない解釈が可能である。そこのうえに俳優を乗せると驚くべき、雑味が発生するであろう。この雑味は、文学以上に、舞台芸術が圧倒的に純粋になりえない所以であり、この揺らぎを抽選で出会った俳優ともにつくらなければならない。

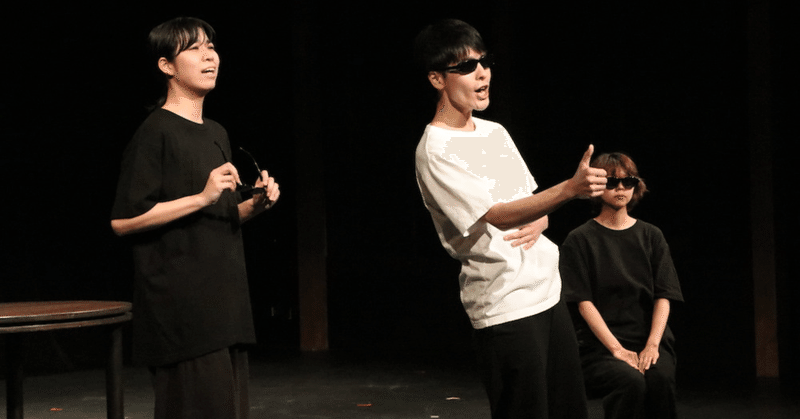

舞台写真:演劇人コンクール事務局

宜しければサポートをお願いいたします。いただいたサポートは、今後の劇団運営に充てさせていただきます。