蕎麦変人おかもとさん #4

第四話 銀閣寺そばに戸隠流『實徳』

(第三話 いい蕎麦には睡魔が潜む)

今日はあらためて『實徳』へ伺う。お邪魔するのは二回目だ。もう少しお話を聞きたいのと写真を撮るのが目的である。ニコンFEにフジカラーネガフィルム一〇〇の三六枚撮りをセット。

店があるのは京都大学と銀閣寺の間あたり。もちろん岡本さんも一緒だ。岡本さんと京阪淀屋橋駅で待ち合わせ、京阪名物の二階建て特急の二階に座った。最終の出町柳駅までの所要時間は約五五分。

列車は淀屋橋駅から二つ目の天満橋駅を過ぎると地上に出た。旧淀川、現在の大川に沿うように、高層ビル群と繁華街が犇めく京橋エリアへ。ここを超えたらひたすら下町を縫うように走る。密集する住宅街を眺めながら岡本さんと話す。

「そういえば河村さんて、京阪沿線の育ちだって言ってましたよね」

「そうなんです。小学二年生まで光善寺というところに。ちょうど京都と大阪の中間に位置する枚方市の小さな駅ですよ。狭いところに駅があるんです。カーブしていて傾斜したスリリングな駅でね。今はどうか知りませんが昔は各駅停車しか停まらず、特急が通過する時はものすごい勢いで怖くて」

「関西はうどん文化と言いますけど、やっぱりそのあたりも麺類といえばうどんだったんですか」

「ええ、友人たちはみんなうどんばかり食べてました。蕎麦なんて聞いたこともない。駅前の商店街が通学路やったんですけど、そこにうどんとだし汁だけを売る店がありまして。饅頭みたいにスの上にうどんの玉をずらりと並べて、ガラスの蓋をしてあるんですよ。うどんは細めと普通のがあって、どちらもコシのないぷよぷよタイプです。ダシ汁は簡易の袋に入ったもので、たぶん鍋に入れて温めるだけのやつ。もしかしたら友達の家で食べたのもそれかもしれない。だしがほんのりと甘くてめちゃめちゃおいしいんです」

「それおいしそうですね。河村さんもうどんばかりですか」

「いや、それが我が家は両親が静岡の出身だからか、親父が東京に住んでいたからか、麺といえば蕎麦です。うどんはゼロじゃないけど稀。母親が干し蕎麦を湯がくところをいつも見ていましたね。その細い硬い棒が茹でるとふっくらとなるのが面白くて。それと汁の入れ物が印象に残ってます。缶ジュースのようなんですが、中身は濃くて辛い醤油味。江戸時代かな、風情のある絵が描かれていて、そんな絵を描きたいななんて」

「あ、それはきっと麻布にある更科系の蕎麦屋、永坂更科布屋太兵衛のものですよ。前に『拓朗亭』前川さんも話されてたでしょ。蕎麦の芯は白い粉だって。その白い粉で打った真っ白な美しい蕎麦が看板メニューの名店です。麻布には他にも、総本家更科堀井と麻布永坂更科本店があって、この三軒が有名です。

ただね、よく言われるのは、あの白い部分には蕎麦の味がないということ。美しさだったり、変わり蕎麦にアレンジしてその風情を楽しむものなんですよ。だから蕎麦そのものの味が、というなら、やっぱり前川さんのお蕎麦はかなりきてます。おそらく『じん六』さんも凄いんじゃないかな。長野『ふじおか』さんはその総本山のようなもんです」

「さすが岡本さん。蕎麦のことも東京のこともよく知ってる。そういえば岡本さんは東京時代、銀座の蕎麦屋でバイトしてたって言ってましたね。やはりそこが蕎麦に開眼したきっかけですか」

「そうです。当時の私は馬が大好きで。銀座にJRAがあって、そこでモニターをひたすら見るんです。お金がなかったから馬券は買っても一〇〇円とか二〇〇円。で、ある時腹ごしらえと思って、すぐ近所に古い蕎麦屋があったんでそこに入ってみたら、細くて艶やかで喉越しがよく、今まで感じたことのない香りと味があったんです。なんじゃこりゃと思って無我夢中ですすっていたら、店内にスタッフ急募の張り紙があって。その場ですぐに申し込んだんですよ」

「面白いっ。東京都心の蕎麦屋というとあのせいろを山積みにして走る自転車をイメージします。築地魚河岸でもよく見かけたあの黒くて重たい自転車」

「そう、あれですよ。そこまで器用じゃないけど僕もどちらかというと配達がメイン」

「岡本さんは頭がコンピュータなだけでなく、めちゃ俊敏で持久力もあるから出前に向いてそうですね」

「でも、蕎麦打ちはからっきし。できれば毎日食べていたいんだけど、お金がないから稼がなきゃいけない。だんだん関東一円の蕎麦屋にも遠征するようになって、気が付けば毎日のようにその蕎麦屋で働いてました」

「馬より蕎麦になってしまったわけですね」

「そうなんです。挙句の果てに大学も中退してしまいました」

「はっはっはっはっ。それはハマり過ぎ。ご両親が一番気の毒な」

「すべては蕎麦がおいしすぎることが問題です」

「東京はなんてことない食堂の蕎麦でも大阪のそれとは比較にならんほどうまいですもんえ。僕も築地魚河岸時代はよく本願寺近くの食堂で蕎麦を食べましたよ。冷やしタヌキを見たのもあの時が初めてやったかな」

「そう、東京はどこへ行っても蕎麦はそこそこおいしい。どうってことない店構えでもね。大阪は蕎麦の看板や幟が出てても実際は圧倒的にうどん。蕎麦を頼むと、え、蕎麦でいいんですか、と確認されたことが何度もあります。今回の蕎麦の取材もよく通ったもんだ」

「ほんまにそうなんですよ。担当編集者が奇跡の蕎麦好きだったことが大きいです。あと大阪の媒体の多くが若者向けで、日刊ゲンダイは希少な大人向けというのもあったかもしれない」

今回の日刊ゲンダイの取材は「三店の腕自慢・味比べ」という企画。岡本さんと共に何軒かの蕎麦屋を食べ歩いてきて選び出したのは、今から行く左京区の『實徳』、右京区太秦の『味禪』、そして亀岡の『拓郎亭』の三軒である。

「ところでなんでわざわざ腕自慢・味比べ企画になったんですか。普通の取材じゃダメなんですか」

「今まで殆ど無視されてきた蕎麦だけに、さすがに突拍子もないというか、引きが弱いかもしれないということで、担当編集者が何か仕掛けが必要だと判断したんですよ。個性の違いを比較するなんて偉そうな気がしてごっつ抵抗感がありますけど」

「そうですね。でも、うどん王国において手打ち蕎麦屋の取材が実現できたことが革命的ですね。じゅうぶん貢献できていると思います」

「そう言ってもらえると頑張った甲斐あります。まだ取材の途中ですけど」

列車はいつの間にか伏見桃山、丹波橋、鳥羽街道を超え、鴨川沿いの東福寺駅を超えたあたりから再び地下に入った。そして十分ほどで終点出町柳駅に到着。

駅の西側には京都御苑がある。『實徳』は東側。京都大学近くの百万遍交差点を超えて銀閣寺方向へと進む。行き交う人たちも学生風の若者が目立つ。

「僕が京都に来るのは基本的にラーメンを食べるため。理由はよくわからんのですが、大阪のラーメンはなぜか口に合わない。でも京都のはいける。隣町なのに不思議ですね。何が違うんだかよくわかってない」

「ほら、京都は観光都市やと言っても、まだまだ街に個性的な飲食店がぎょうさんあるからとちゃいますか。大阪なんて再開発のたびに個性が急激に消えてます。もうどこの町にでもあるような店ばかり。京都はあちこちに人間模様の濃い店があります」

「確かにそうですね。京都はまだまだ個人商店が多くてみんな元気。遠くからきた一人暮らしの学生に食べさせてやろうという店主の心意気も伝わってきます。有名なラーメン店『天下一品』もそんな思いであのこってりラーメンができたとかって噂です」

と、前方に『天下一品』が見えてきた。その五十メートル先が『實徳』である。ちなみに、岡本さんお気に入りのラーメン店『ますたに』は『實徳』から約百五十メートル先にある。

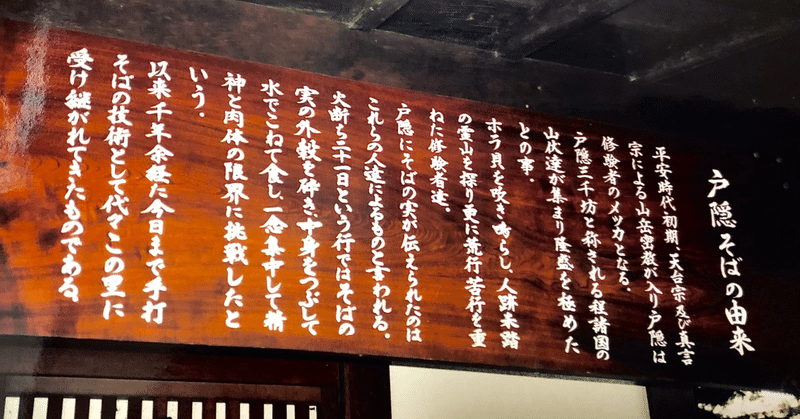

駅から歩いて約二〇分で店に到着。店の入り口両端に太い丸太を二本立て、上に『戸隠流そば打ち処 實徳』と彫られた看板がかかっている。大阪から一時間半でいける信州だ。

ガラス張りで店内は明るくカジュアルな山小屋という雰囲気である。真ん中に囲炉裏風の正方形のテーブル席があり、左手は木製の長い壁椅子が。そして正面に延し場がどどーんと構えている。

時刻は午後一時半。ちょうどお昼のラッシュが過ぎた頃で、店主の粕谷さんは僕らの訪問にすぐに気づいてくれた。

「あっ、前川さんから電話を頂きましたよ。店に来てくれたって。どう、かなりのキワモンやったでしょ」

「確かに。とてつもなく、おいしいお蕎麦でした。あんな蕎麦が世の中にあるんですね」

粕谷さんは笑いながら、お客の去った後の器やざるをさげていく。こちらの蕎麦の特長は、戸隠流の水を切らないぼっち盛という盛り方にある。ざるの上に、幅三センチほどに束ねた蕎麦を五束盛るのだ。大盛りは七束で七ぼっち。特ざるが十一ぼっちである。汁は芳醇で甘辛。薬味は青ネギの刻み、大根おろし、山葵がつく。蕎麦は基本的に七三だが、十割もあり、他にとろろや鴨などの種ものが温冷と揃い、馬刺しやう巻きなど一品もいくつかある。

注文した蕎麦がやってきた。瑞々しくてぴかぴかと光っている。

スバッスバッ、スバスバスバッ―――

ススッ、ススッ、チュルチュル……

水を切ってない、といっても蕎麦はすぐに水分を吸ってしまうので、水が自慢の蕎麦は艶のあるうちに平らげてしまうのが一番。蕎麦と水を飲むようにして一気に平らげてしまった。

実は今回取り上げる三軒の蕎麦屋は、「野だてそば会」というイベントでつながっている。粕谷さんが話す。

「野だてそば会というのは一九九五年の春から始まりました。発起人は『味禪』のご主人、日詰正勝さん(当時四七歳。二〇二〇年九月ご逝去)です。『味禪』と当店は開業は同じ一九九四年ですが、日詰さんって元サラリーマンで、その時代から全国二百軒以上の蕎麦屋を食べ歩いて、すべてメモを書き残しているほどの究極の蕎麦マニアなんです。そんなんやから店を開ける前から、しょっちゅう蕎麦会も開いていたようで、その当時からの熱烈なファンがたくさんいてはるんです。地酒や珍味にも精通していて、店では大半のお客が賑やかに過ごしているようです。ね、すごい店でしょ」

「そりゃ確かにとんでもないですね。太秦といえば映画村があるところ。『拓朗亭』と同じJR嵯峨野線だ」と岡本さん。

「そうです。でも『味禪』は京都市内やから京都駅から一〇分くらいのもの。近いといえば近いです。撮影所の役者さんなんかも店に来てはるようですよ。日詰さんはさすが元営業マンだけあってとても話も達者。で、奥さんがこれまた人懐っこくて日詰さんの倍しゃべる方で、もうめちゃめちゃ楽しいお店です」

こだわりの蕎麦屋、なんて言い方をすると、いかにも頑固な店主がいてそうだとイメージされがちだが、実際には人当たりがいい店主と女将、駄洒落を言う店主だったり、実際には柔和な店が多いものである。こういうのも個人経営だからこそ感じられる人間臭さだ。

「それで、この野だてそば会の発足は、『味禪』の常連客の間でイベントをやろうと声が上がったのがきっかけやそうです。関西にも本格的でおいしい蕎麦がある、ということを広くに伝えていこうと。場所は前回と同じ山科の毘沙門堂。屋外に各店で什器や延し台を設置して、大勢のお客さんを相手にその場で打ちたて湯がきたての、冷たい蕎麦を食べてもらいます。桜の咲く時期にやるので、タイミングが合うと最高に奇麗ですよ」

関西で蕎麦イベントとは本当に集客できるものだろうか。

「それが日詰さんと『味禪』さんの常連客の力はすごいもので、チケットはそれほど売れてなかったんですけど、あちこちに声をかけてくれたみたいで結局二〇〇人も集まりました。次はもっと行けるんじゃないかってそんな話してるんです。隠れ蕎麦ファンはあちこちにいるはず。きっともっと大勢のお客が集まってきますよ」

各店役者揃いである。『拓朗亭』は生粉打ちに甘口の汁。『味禪』は香りと喉越しを両立した九一に辛口の汁。そして『實徳』は瑞々しさと喉越しの七三ぼっち盛りに甘辛の汁。たかが蕎麦でも、打つ人によってまったく違うものである。

岡本さんが口を開く。

「それにしても粕谷さんの、水を切らずに束にして盛り付けるぼっち盛りはいいですね。最初頂いた時、その瑞々しさと喉越しの良さに感動しました。これは戸隠のやり方ということですが、関西でどこかやっている店はあるんですかね」

「いや、うちだけです。ないから僕がやったという感じで。戸隠との出会いは学生時代にスキーへ行ったのが最初です。周辺にたくさん蕎麦屋がありましてね。どの店も、冬でも冷たい瑞々しい蕎麦を出してるんですよ。こんな風にぼっち盛りにして。戸隠山の湧き水を使い、水を切らないから本当に冷たくて」

「蕎麦そのものの喉越しの良さも最高です。これはつなぎが一定量入ることでよりそうなるんですかね」

「そうです。この食べ方にはつなぎがあったほうがよく合います。十割がお好みの方もいらっしゃるのでご用意してますが、それはざるやかけで。ぼっち盛りはあくまで七三です。あの艶やかさと喉越しが命ですから」

当時の粕谷さんは三七歳と、『拓朗亭』前川さん(四二歳)、『味禅』日詰さん(四七歳)に比べてとひと世代お若い。蕎麦屋と言うと中高年のものというイメージだが、その中で若手の粕谷さんがなぜ蕎麦屋になろうとしたのか。

「実はうちは電器屋だったんです。ここだけの話、家業を継ぎたくなかったというのもあります。そこで戸隠で出会ったぼっち盛りの蕎麦。やるならこれで生きていきたいと思ったわけです。親父はもうカンカンになって怒ってましたね」

そういって粕谷さんは一度厨房へと入り、ほどなくしてから蕎麦湯を持って再び囲炉裏風のテーブルに戻ってきた。僕たちは猪口に蕎麦湯を注いで一口飲む。ふむ、やっぱり汁の味が芳醇で濃い。胃袋が一気に温かくなった。

一時間ほど話した後、そろそろ失礼しようと思い、カメラのフィルムを巻き上げていたら、粕谷さんが『味禪』への地図を書いて渡してくれた。

「ぜひ、京都に冷たいおいしい手打ち蕎麦もあるんやで、ということを広めてください」

挨拶をして、我々が店を出ようとすると、一人の若い女性客と入れ替わるような恰好になった。彼女は店に入ったとたん、何の迷いもなくすーっと左側の小さなテーブル席に座った。おそらく常連客である。今でこそ、若い女性一人客が手打ち蕎麦屋の暖簾をくぐることは珍しくもなんともないが、当時はこだわりの蕎麦屋なんて頑固そうなお爺さんくらいしか入ってこず、普通の人はまず行かない。ましてや若い女性なんて。でも、『實徳』には気軽にやってくる。

「そう、『實徳』さんでは若い女性客の姿をよく見るんですよ。おそらく関西以外の人たちだと思いますよ。京大が近いからね。信州の人だったりして」

「うちの近所には大阪大学がありますけど、なぜかこういう感じがない。やっぱり個人経営店の欠乏でしょうね。どこでも見るチェーン系ばかり」

「寺社仏閣だけでなく、こういう生活感のある京都もいいですね。大阪はコテコテの町と聞いていたんですが、実際にはそう感じる場所はごく一部しかなくて、それ以外は想像以上にドライ」

「個人経営の飲食店がいつしか駐車場になってしまったり、大きなビルが建ったり。そうなるとテナント料がまた高くなって、余計に個人経営者が離れていく。個人の店はほんまに素敵やと思います。店主が遠慮なく自分を表現するから、ちょっと変な店が多いんですよね。で、実のところお客はその変なのがよかったりする。生粉打ちもぼっち盛りもどう見ても変で面白い」

「そういえば河村さんの店も相当に変でした。面白かったですよ、ピーエイジバー」

ピーエイジバーとは、僕がついこの間までやっていた一九九一年に開けた店の名前だ。おつまみやちょっとした創作料理、一〇〇種類をゆうに超える洋酒やリキュールと、しばしば音楽のイベントを開く、落ち着きのないやんちゃな店だった。

「岡本さんのほうが変ですよ。ママチャリの籠に水二Lのボトルを入れて千里中央の丘をのぼってくるんやから。十キロくらいの距離あると思いますよ。で、店では中ジョッキで水を飲み、トイレットペーパーにひたすら毛筆を走らせる。女の子がみんなドン引きしてました」

「あ、そうだ、河村さん。京都御所の向こう側にちょっと気になる蕎麦屋ができたんですよ。今から行きませんか」

「いや、もう腹パンパンです。今度にしましょって」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?