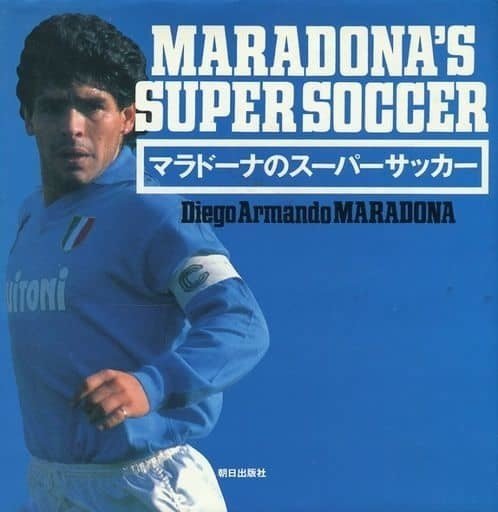

マラドーナ。

最初に心躍らされたフットボーラーは

1988年ヨーロッパ選手権の " ファン・バステン " 。

初めてテレビで観たW杯の

1990年イタリア大会で惹かれていたのは

ベルギー代表の10番 " エンツォ・シーフォ " 。

それからはずっと

" ペップ・グアルディオラ " でした。

そう、じつは

自分のフットボールライフの中で

" ディエゴ・アルマンド・マラドーナ " は

ど真ん中にはいなかったのです。

でもずっと

彼を知ってから今の今までずっと

気になり続けている存在で。

そんな選手、他にはいませんでした。

「 アンタッチャブル 」な存在。

プレーや佇まい

言動、ストーリーなどすべてにおいて

そのときの自分の想像を

軽く超えてしまっていることに

アンタッチャブルさを感じて

気づかないうちに「 畏れ 」に近い感情を

抱くようになったのかもしれません。

でもその感情は、次第に変化していきました。

それはたぶん

自分が19歳でブラジルにサッカー留学したり

バックパッカーでいろいろな国を旅したり

コスタリカへサッカーチャレンジに行くなかで

たくさんの人や生き方に触れていくことで

自分の中でアンタッチャブルだと感じているものが

じつは世界の視野で考えたら全然そんなことなくて

むしろ、とてもとても欲しいものなんだと気づいて。

そして同じ経緯で

岡本太郎やブルーハーツも

大好きになっていったのでした。

で、マラドーナに関しては

絶版となった幻のこの名著との出会いで

さらに特別な存在へと変化していきました。

序文のこの文章からしてサイコーなのです。

「 サッカーを今現在

実際に楽しんでやっている君たちに向かって

ボクがあらためて

(自分のプレーを解説するとは言っても)

サッカーのテクニックについて

あれこれ言おうとすることに

最初はボクも気乗りしなかった。

だって君たちは君たちなりに

十分サッカーを楽しんでいるんだし

それ相当のレベルに達していると思うからだ。

たとえそのボールの扱い方や、

ゲームに対する考え方が

ディエゴ・アルマンドという

一個人と違っていたからといって

それは間違っているとか、

直さなくてはいけない

とかいった

レベルの問題ではないと思ったのだ。 」

「 たとえば極端な話

ボクの蹴り方はフリットとは違うし

プラティニなんかとも違う。

弟のラウールやウーゴは

ボクと似ているかもしれないが

それでも全く同じように

蹴るということはない。

それぞれが、自分の好みや

考え方に合うように

ボールを扱っているのだ。 」

「 そう考えながらも

カメラマンの “ タカ ” や

構成者の “ ヨウイチ ”

それに出版社の並々ならない熱意に

負ける形になったのは

ボクのサッカーのスタイルややり方

考え方を < 決まり > としてではなく

ひとつの < モデル > として出すことによって

これを見る人に、ボクが

サッカープレーヤーとして感じている幸福感を

わかってもらえるような気がしたからだ。 」

「 だから、この本の最初に当たって、

ボクが君たちに期待するのは、とにかく

サッカーの素晴らしいシーンを楽しんでほしい

ということ。

そして、ボクのプレーで

参考になることがあったら

君たち自身のサッカースタイルに付け加えて

もっともっとサッカーをやることを

楽しんでほしいということなのだ。

幸運を祈る! 」

これを読んであらためて気づいたんです。

自分は「こうしろ」と押しつけられるのも嫌だし

周りに対して押しつけるのも嫌なんだと。

マラドーナを知ってすぐのときの自分は

周りに合わせて評価されることを良しとしていたから

周りとは明らかに違う彼に対して

妙な違和感しかなかったんですよね。

けど、海外に出てみて

本当は自分も周りの目とか空気とか関係なく

自分自身の心に応えて生きたいんだ

と気づいてから、見方が変わっていった。

たぶんこれからもずっと

いや、これからもっともっと

スペシャルな存在になっていくんだと思います。

このマラドーナの

スーパープレーTOP50動画オモシロイです。

個人的には、#20 と #26 が特にヤバかった…

たくさんのインスピレーションをありがとう。

R.I.P Diego.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?