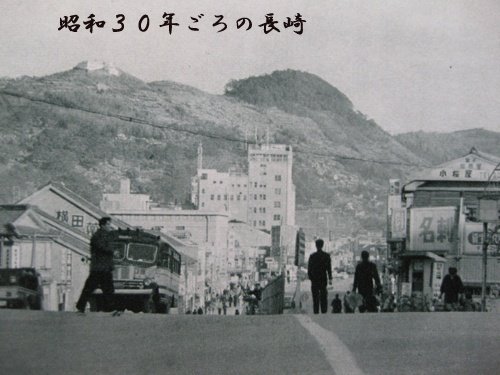

色づく長崎の明日から②

前半は新地中華街まで通りました。新地中華街はわりと短く、素通りするなら10分もかからない。抜けると、すぐに浜の町の手前の銅座町。

ここは、子供のころによく買い物に連れてきてもらった思い出の場所。

また、高校時代もよく遊んだ。今回はそんな筆者の思い出話を語りつつ、長崎の歴史もふくめ、アイキャッチ的にアニメ「色づく世界の明日から」の色彩美しい絵と実際の長崎現地の町のようすを写したい。そんな後半です!

大人の町の丸山と、繁華街だった浜の町、僕の昔の故郷へ

一昔前の世代の方々は、こういう経験はありませんでしたか?

町の大きなデパート(百貨店)に連れてってもらい、親からおもちゃを買ってもらう。そこには、近所のおもちゃにはない、品揃え豊かな商品が。

僕の場合、ガンプラ(機動戦士ガンダムのプラモデル)に熱中、コロコロコミックやボンボンのような雑誌にある新発売などのおもちゃは、だいたいが町(中心街)にはそろってる。

見つけたり、無ければ近くの他のおもちゃ屋や模型店にも探しに行く。大探検だ。

さらに、デパート屋上のプレイランド(ちっちゃい遊園地)で遊び、レストランでお子様ランチなどおいしい御馳走を食べる。この特別感、非日常はまるで天国、親が「町に行かんね!?」と言えば、もう小躍りしながら「行く!」と言うものだ。

当時、浜の町アーケードが長崎最大の繁華街(今はシャッター街で港湾地区が栄えてる)で、デパートも地元の大丸(長崎の徳島屋がのち博多大丸になり徳島屋は長崎大丸となる)に浜屋が二大拠点。

特に浜屋の屋上はチビッ子の盛り場で、甘味や安いうどんや焼きそば、小さいゲーセンもあり、我々は高校生になっても友人たちと「ハマオク(浜屋の屋上)」と呼びぶらついていた。

親に連れられたチビッ子時代も、ちっちゃいゴーカートで親の笑顔とともにはしゃいだり。

ご飯は駐車場ビルのあるユニード近くに戻るとき、ユニード地下のちっちゃい食堂で食べた鉄火巻が僕のお気に入りだったようで、僕は大好きな刺身と海苔とお寿司が一体となり、何より自分の名前が一字あるこのお寿司に感動し、毎回ねだったようだ。今でも僕の回転寿司などの締めは鉄火巻である。

ユニードの入り口には行商人も集まり、プラスチックのトレイに魚を並べたり、漬け物なども売っていた記憶がある。

そんなユニードダイエーも、イオンとなり、今ではホテルとなっている。

浜の町アーケードの手前、観光通りに向かう道。脇道には昔、魚屋や八百屋などが並んでいたところ。この奥にある西浜の町からこの市場街を経て、行商を見ながらスーパーのユニードダイエーで買い物をする流れがあったようだ。

浜の町アーケードはあとで行くとして、まわり道。裏道へご案内いたします。いわゆる「夜の町」ですね♪

社長(シャチョ)サン、アンタモ好キばいネ♪

長崎の風俗店はほとんどクラブやスナックのよう。

まだまだ町の裏は、レトロのまま(放置状態)。

しかしこれから、ここの整備にも着手する予定のよう。

のむ、うつ、かう。

夜にあそこに遊びにいくか、お別れして帰るか、思案橋。

その先に、長崎を代表とする花街、丸山町がある。

丸山遊郭街の入り口あたりにゃ、今も憩いの丸山公園。

あの人も きっと来たろう 坂本龍馬。

いろんな志士や著名人たちが謳歌を楽しんだのか。

高杉晋作「三千世界の 烏を殺し ぬしと朝寝を してみたい」

坂本龍馬「何をくよくよ 川端柳 水の流れを 見てくらす」

荒くれものばかりで市民から警戒されていた海援隊など、歴史の様々な人々がハメをはずす丸山。

不明な点も多いが、坂本龍馬なじみの長崎芸妓に「お元」がいる。また、出島のオランダ人にも丸山から芸妓が呼ばれていったことだろう。

お上の強いているやら、自ら演じているやら。

江戸の吉原、京都の島原に続く、日本三大遊郭の丸山。過酷な人生の遊女たちは、この身代わり天満宮へ参拝していた。

ここに、長崎ぶらぶら節の記念碑。ぶーらぶら ぶらりぶらりというたもんだいちゅ♪

遊女屋筑後屋による「中の茶屋」。

遊郭は売春が行われた風俗街といえど、歴史的視点や街を学ぶについては貴重な「盛り場のあと」であり、僕はこれまでも幕府公認の遊郭のある吉原、私娼である岡場所といわれた場所なら根津なども散策した。なので九州最大の遊郭街である丸山、ぜひこれだけでもいろんなドラマを描きたいところ。

しかしまた別機会として、徒歩すぐの浜の町アーケードへ。

大丸は潰れたが、今だ人気の浜屋。

ハマオクも、衰えたといえど、いまだチビッ子の声が一組二組あって。

お父ちゃんが乗せてくれ、たどたどしく運転すれば、先にお母ちゃんが莞爾(ニコニコ)と手を振っていて。

ああ、涙溢れる思い出です。

幸いまだ健在ですが、苦しいスケジュールで、クソガキたちが理不尽にギャアギャアとわめくのに、本当に優しい親心。やばい、書きながら泣いてしまう。

晩春の 陽の影まばゆき ああハマオク

まだハマオクは残っており、以前と比べわずかになった親子たちのために活動している。

この浜の町アーケードは、湾岸地区のショッピングセンター「夢彩都」や周辺に並んだ店舗に客をうばわれています。県庁も、県庁坂の下にあるこのお膝元の繁華街の衰退を見捨て湾岸地区に鎮座するミーハーっぷり。

いまや最盛期の栄えぶりはありませんが、それでもなお、レトロなお店で買い物したい、店がならんでるからとりあえずショッピングしたいという人々が来て下さってます。

ここに、長崎の野菜や魚などを売る物産店、鼈甲やくじらなど特産を売る店、入り口の回転寿司「牛若丸」の上にそびえるアニメイトだけじゃなく、いろんなブランド店を並べてほしいところですが。TSUTAYAや遊INGの撤退、何をコンセプトにしてるかわからぬ雑居の建物のならび。今の栄えの港湾地区はそこならではの魅力を発揮し、浜の町はうまく住み分けしてほしいところ。

長崎港と出島と新地につながる、文字通り「海辺の浜につくられた町」

安くてうまい。

ちゃんぽんを食べたが、リンガーハットより数十円安く、スープは白濁してるがさっぱり。

母の食べていたカレーはボリューム多く、サラダもついて500円。

気になるのは、豆腐定食550円、豆腐と小鉢が2品。

他、いろんな定食あり、安価なご飯にありつける。

船旅もまた、長崎の町を海から見れるのが爽快だ。

これから、去年の西九州新幹線開通による、新しい長崎駅の開発も進みます。長崎の大開発はこれから始まったばかり。

若者の、離県が多く、あとに残るは、高齢者。長崎は人口の社会減少(他県流出による人口減少)が日本のトップ(1位?)が著しいのが、県最大の課題である。

滅びでなく、失敗でなく。山を越え、その先広がるただの山。そんなことがなく、地区ごとの魅力を結んだ我が町に、広がりつながる長崎になってほしい。

あとで描く南部、僕の実家のある辺境の地は、戸町の山を越えて向こう、タヌキばかり住む田舎で、店を作っても利用者が少ないため競争に敗れる。

あのTSUTAYAも、深堀店の営業を諦め、南部からいなくなった。

南部は南部の魅力がある。それを中心街(おそらく南部を卑下している!)がうまくつないでくれればと思っている。

アニメの舞台の長崎

浜の町から徒歩すぐ、新地中華街の中心地である元ダイエー、イオンの中にある「新地ターミナル」というバスの発着場に向かいます。交通の拠点!

ここから、グラバー園方面にある石橋電停の山を登れば、長崎南高校。バスは田上、中心街の裏にそびえる山の裏側、茂木の中継地点で、山の山頂だ。

ちなみに、茂木はびわゼリーに「一口香」という僕の中でもオススメ菓子の産地だ。茂木からフェリーで、島原や天草~熊本まで行ける。

そんな田上の前には、僕の母校であり、アニメ「色づく世界の明日から」の舞台「南が丘高校」のモデルがあるのです。

バスはせまい坂道を上ります。約30分くらい、短いようで長い。

中には入れません。校内は立ち入り禁止です。

卒業生といえど、いまや怪しい見知らぬオッサン。

暗黒の高校生活を送った僕は、ひたすらこの学校を辞めたいと思ってました。

一応、長崎トップの県立五校、ここは受験生のあこがれ。しかし、僕のときは、受験で五校進学権は得られるが、選択権はなく。

数学苦手なのに、数学に力入れ、とにかくスパルタな方針の学校に押し込められ。

僕のときはきびしい校風で、ひたすら宿題と部活の朝練に苦しみました。

まあ、僕の精神が甘ったれていたのでしょう。

コンビニができてました。革新です! いろんなものが学校近くで手に入る。

僕はとりあえず、トイレ借りました。

コンビニ間は20、30分離れてるのです。それ以外にトイレはない。まさに、道路と住宅しかない山奥。

母は、僕の運動会を見にきたときに、高校のトイレが混雑したため、走って数十分以上のトイレまで探して山のふもとまで来たようです。切羽詰まった状況が感じ取れます。

正直、僕は部活終わり、歩いて帰るとき途中にもよおして、近くにトイレがない絶望感に無力感しかなく。

部活のジャージをだっぷんだで汚してしまい、それも今のトイレが近くにない恐怖症の原点になったのかもしれません。

(うちの家系は、お腹が弱い)

きれいな学校を汚してしまいましたね。

まわりを見てみても、南が丘高校のキレイな校舎はほとんど撮れず。

あのトラウマを抱えながら、うまく近くにできたローソンのトイレに寄りつつ坂の下にどんどん下り、出雲近隣公園へ。

まだ日も高いため、石橋電停から路面電車に乗り、市役所近くの長崎歴史文化博物館へ向かいます。

町並みを見るのも、長崎を見て回る楽しみの醍醐味。

長崎県歴史文化博物館は、写真フリーなのだが、ネットに載せるのはNG。

次回の「戸町を越えた、辺境の長崎」にて、長崎の歴史は描いていこう。

博物館を出て、市役所の電停に戻り、公会堂(中学時代の吹奏楽部で演奏会をやったな)の裏を歩けば、長崎の古風な住宅地から出島へ流れる中島川。

この通りも、古風な長崎の町や店を楽しむ場所。

そんなに長くない散歩スポットだ。

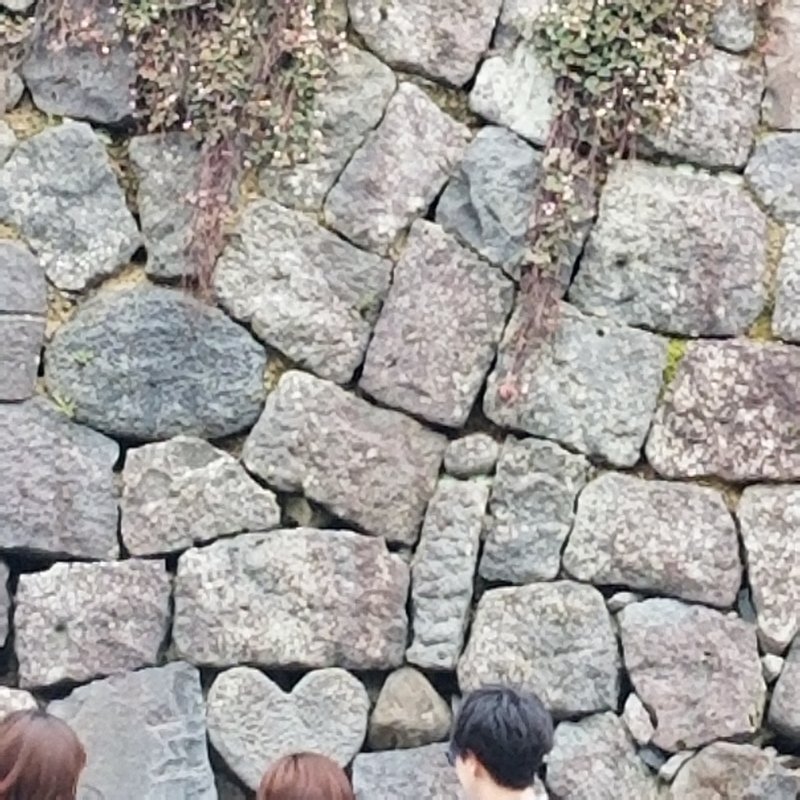

多くの橋が並ぶ中、やはり目立つは「眼鏡橋」。

憩いのスポット。川の流れを楽しみながら、近くのアイスなどお菓子を食べながら。

恋人たちのスポットでもあり、ハート形の石垣で思い出の撮影が並ぶ。

また、浜の町アーケードと新地を通り抜け、実家のある戸町より向こうの南部に向かう。ふつうは新地からバスが便利だが、できるだけ歩いて撮影しよう。もうすでに20km歩いているが。

水辺の森である大浦海岸をぬけ、松ヶ枝埠頭の上海など多くの船の発着場を右手に見ます。

そこを抜けると、造船所地帯。まだまだ市街地の延長です。観光客の限度はここぐらいでしょうね。

浪の平(なみのひら)こと、浪平(なみへい)を通るころには、「そろそろ、戻った方がいいんじゃね?」という観光客が多いでしょう。

多くのピンは、「色づく」の聖地。女神大橋の向こうは、タヌキばかりの辺境の地。

ここは戸町、市街地と南部の境目。

「戸町より向こうは、タヌキばかり出る場所」

上の道は山を切り開いたバイパス。下の道は、海につながる戸町。

ここを越えると、南部の未開発地域だ。

次回は南部を描いていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?