重力不安と遊具を怖がる子供について

重力不安の概念と原因について

たまに、遊具を極端に怖がる子供をよく見かけます。

そのような子供達の中には、「重力不安」という症状が関係していると感じます。

それは病気ではなく「身体感覚の未発達(特に前庭感覚及び固有受容感覚の弱さ)」からくる症状として私は捉えています。

重力不安とは

重力不安とは、身体の動きに対する反応であり、直立位から頭の位置がずれたり、あるいは足部が地面を離れることなどに対する恐怖心とされています。

重力不安が起こる原因は、様々な諸説がありますが、前庭感覚と固有受容覚の過剰反応性や調整に問題があるとされています。

しかし、私は身体図式の未発達によるものが原因と考えています。

自分自身の身体の感覚をいまいち理解する事が曖昧で、手足を思い通りにコントロールする事が難しいため力加減が出来ない場合は、遊具や物も思うようにコントロールする事は難しいでしょう。

重力不安によって起こる症状とは

重力不安のある子供達は、日常の運動する経験を怖がる傾向があります。

1.小さい動きでも大きい動きと認識してしまう

遊具などのゆったりした動きや素早い動きを経験する際も、小さな動きにもかかわらず、子供達はその動きを大きな動きと捉えているかもしれません。

2.頭部が垂直位からずれる動きや足が地面から離れる動きを怖がる

頭部が垂直位からずれる運動を怖がり、足を床に着くことが出来ない遊びや日常生活の動作も避ける傾向があります。

例を挙げると

・車の乗り降りの際に、怖がってしまう

・縁石から飛び降りる事を極端に怖がる

・ブランコで揺れる事を極端に怖がる

・バランスボールの上に乗り、身体が傾くたびに怖がってしまう

3.身体を曲げる動きが苦手

重力不安をもつ子供の中には、身体を曲げる動き(屈曲位)が苦手なこともあります。

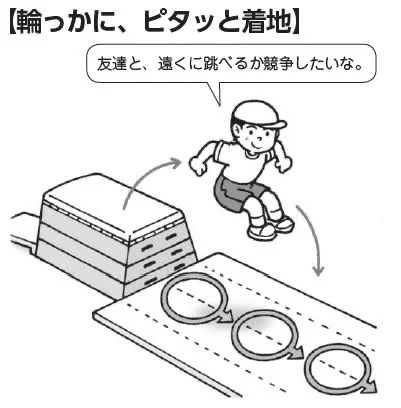

人は遊具や跳び箱から跳び降りる際には、安全な姿勢をとるために屈曲位の姿勢になります。

下の画像の男の子がとっている姿勢を屈曲位と言います。

車の乗り降りでもこの屈曲姿勢をとることが苦手であるために、車から降りるのに時間がかかってしまうと考えられます。

遊具を怖がる子供に対する効果的な遊びや対策

重力不安は、身体の感覚が未熟なことにより、起こると考えられます。

効果的な遊びとしては、身体全体に力を入れることができる遊びや直線的な動きを取り入れてあげること(専門用語では、固有受容覚と前庭感覚に入力を入れると言います。)

そして、その遊びに対して子供が能動的(意欲的)に参加できる事と、恐怖心を与えない事がカギになります。

1.子供の足が床や地面に着くことが出来る環境を作る

公園のブランコで子供を座らせてしまうと、足と地面が離れ過ぎてしまい、足が浮いてしまう事が多いかもしれません。

重力不安がある子供の場合は、足と地面が離れ過ぎてしまうと怖がってしまう子供が多いです。

そのような場合は、足台などを子供の足元に置き、地面と足の隙間を極力無くしてあげる配慮を行い、いつでも足がつける安心感を与えてあげる事が大切です。

そうすることで、子供自身がいつでも遊びを止めることができるからです。

仮にうつ伏せで乗る事ができる遊具(タイヤチューブやフロッグスイング)の場合でも、床からの高さを感じさせないように、配慮してあげる事も大切です。

2.後方への恐怖心に配慮する

例えば、ブランコに乗っている時は、後ろを見る事が難しく、後方への動きに対して怖がる事もあります。

その後方への恐怖心を軽減させてあげる為には、後方に段ボールや置物などを置き、後方に物があることで後方への境界を事前に知っておくことで安心感を与える事が出来ると考えられます。

大人が後ろにいても良いと思います。

3.屈曲位への対策

重力不安をもつ子供は、着地する際に身体を曲げて安全な姿勢をとる事が苦手でもあります。

落下する事への恐怖心は、この安全で保護的な姿勢をとることができない事に起因していると考えられます。

跳び下りる恐怖心が強い子供は、最初は低い位置からジャンプをすることが大切です。

マット一枚から始め、徐々にマットの枚数を高くして段階づけをします。

この跳び下りる時も、ゲーム感覚で練習する事が出来たら子供も楽しくなるかもしれません。

例えば、床に好きなキャラクターのシールやラミネートされた紙を置き、その上に上手に跳び下りる事が出来たらそのキャラクターをゲットできるなど、楽しみながらの工夫が大切です。

おわりに

誰にでも当てはまる事だと思いますが、少しづつ無理をしないように遊具に関わりをもつ事が大切だと思います。

子供が楽しく身体を動かす事ができたらいいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?