サクラダイの繁殖行動について

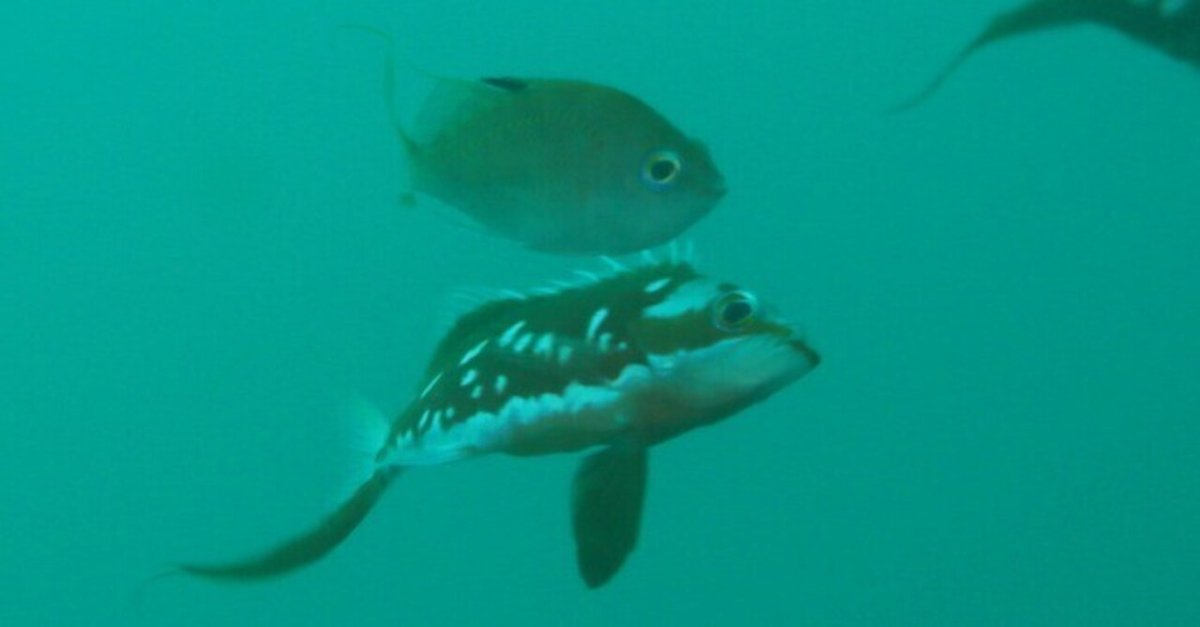

水温が23度になり、やっと繁殖行動の予兆が見られるようになりました。例年ならば、1ヶ月前には本格的な産卵行動が見られるのですが、何やら様子が違います。水温が高止まりしていたことも要因の一つと考えられますが、アカオビハナダイやケラマハナダイのような勢いが感じられません。

また、これまでサクラダイが優位な状態であった場所が、圧倒的にアカオビハナダイの数におされています。この密度分布も原因なのかなぁ〜と思っていたら、例年はあまり繁殖行動が観察されていない場所で一斉産卵とはいかないまでも、繁殖行動が見られました。

予測では、2〜3日後がかなりベターな状態になることが分かります。

気になったのは、これまでサクラダイが繁殖場として優位であったエリアで繁殖していないとすると、それに伴って浮遊期を経て着底する幼魚の場所も変化することが予測されます。本来、この時期には1〜2cm程度の幼魚が目に止まるようになるのですが、一向に見当たりません。

更に、例年ですと11月中旬になると水深10m辺りで残りの繁殖が細々と行われるのですが、何故か雌の一群(500程度)がその水深に産卵とは無縁のように居ます。可能性としては、圧倒的多数のアカオビハナダイによって分断されてしまったかのようにも感じます。本来は、通称サクラ玉と呼んでいる雌の集団が雄の群れに代わる代わる加入して一斉産卵が数回に渡って繰り広げられるのですが、この集団にはそのような明確な行動意思が感じられません。ここ数年感じている、サクラダイの減少傾向は、アカオビハナダイが優位になることで、そのように感じていたのだと思っていましたが、もしかするとこの分断が実質的な繁殖阻害をしている可能性があります。

まだまだ推測の域を出ない話ですが、この観点で観察を続けてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?