「お前はそれで満足するな」 祖母の教えのカリカリ、サクサクな味わい

宮古市田老 田中菓子舗「田老かりんとう」

かつてはマグロ船の漁師がよく買い求めていったという、うずまきかりんとう。いまと比べてだいぶ厚くて硬かったため日持ちがし、三陸や北海道では航海中の常備食として重宝されていたといいます。それを変えたのが「田老かりんとう」です。今から55年ほど前、現店主・田中和七さんの祖母のソノさんが「子供やお年寄りでも食べやすく」と、薄くてソフトな食感のかりんとうを考案しました。

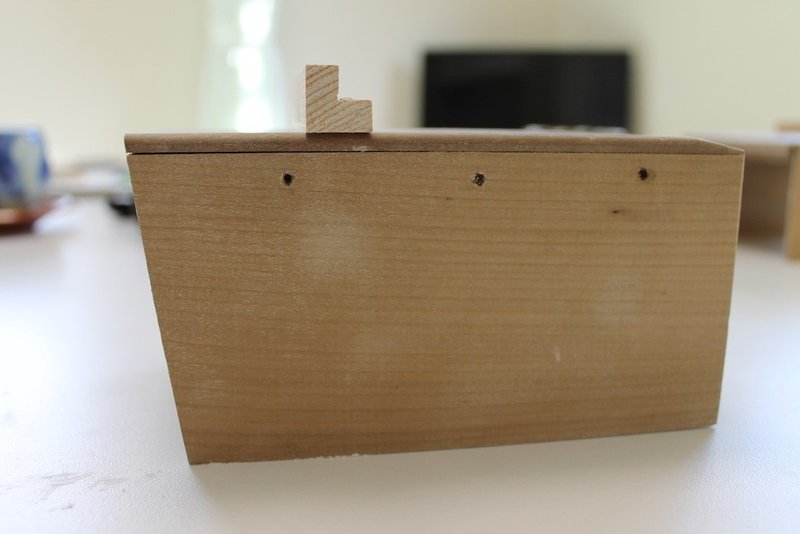

つくる上で重要なのが「トンネル」と呼ばれる木の道具で、海苔巻きのように丸めた生地にこのトンネルを被せ、ずらしながら切っていきます。手の熱でも変形してしまうような柔らかな生地を潰さずにわずか1、2ミリの厚さに切るには経験が必要で、「スライサーもいろいろ試してみたけど、生地があまりにも柔らかくてダメだった」と田中さん。

▲「トンネル」を横から見たところ。

包丁が入れやすいように、角度がついています

切った生地はトレーに並べ、米油で1枚1枚揚げたら熱いうちに黒みつをかけて全体をさっくりと混ぜあわせ、ボイラーでじっくり乾燥させてようやく完成となるのです。

それにしても、なんで2色で渦巻きなんでしょう。それにもちゃんと理由があると田中さんは言います。

「2色の生地は膨張率が違うので、油で揚げるとデコボコ、クネクネとした形になるんです。すると黒みつもほどよく絡むし、黒いところはカリッと硬めで、白いところは軽い歯ざわりになる。バリバリッと食べるから口の中に空気が入るでしょう。これも、美味しく感じる理由なんじゃないかな」。

▲黒みつがデコボコに絡んで。カリカリの食感がおいしい

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、小さなトンネルひとつを残してお店の全てが流されました。

「最初にやったのは、それまで五感でやっていたことを数字で再現することでした。あちこちから機材を調達し2011年3月24日に開催された『たろちゃんまつり』では1300袋をつくって販売し、1時間で完売しました。でも、配合は再現できても生地の合わせ方やグルテンの出し方、切るタイミングなどは数値化できないんです。自分が納得できるかりんとうができるまで、3ヶ月以上かかりました」。

考案者のソノさんは菓子職人の夫から作り方を学び、暮らしと商いを支えていたといいます。そんなソノさんが生前、田中さんによく言っていた言葉が「お前はそれで満足するな」。生地は作りおきができず、どんなに工夫して同じように作ろうとしても出来上がりは毎日毎日違ってしまいます。

変わらない味を守るための挑戦は、あの震災も乗り越えて、今日も変わらず続いているのです。

※2015年2月取材時の情報

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?