人口減少下における持続可能な公共交通へ

人口減少基調が大きく変化するとは当面見通し難い。人口減少は基本的に交通需要の減少要素である。独立採算を基礎としたままで、現行の公共交通全てを維持するのは困難。公共交通の持続可能性向上には政策の対応が必要。さらに国土構造、都市構造の再構築も視野に入れ、持続可能な公共交通を確立することは日本の活力維持の基礎となる。

人口減少は交通需要減少要素だが地域格差

我が国の人口は2000年代後半以降減少基調に入り(ピークは総人口2008年、日本人人口2010年)、増加に転じる兆しは当面見えない。交通は人や物の移動によって生じるので、人口の減少は基本的に交通需要の減少要素である。ただし、一人当たりの交通需要量は景気動向や各地域の交通利便性などの影響も受けるので、人口減少が交通需要減少に直結するわけではない。

既に地方では過疎化などによる交通需要減少の影響により、鉄道等の廃線、路線バスの路線縮小・廃止などが進行中であり、地元に根差した公共交通運営事業者の撤退や倒産なども続いている。交通の利便性の低下がますます需要減少に拍車をかけ、それがまた供給の減少に繋がっているという負のスパイラルに陥っている地域も多い。

一方で、新型コロナウイルスに伴う行動規制が厳しかった時期を除けば、首都圏での通勤ラッシュは相変わらずである。足下では東海道新幹線も満席となっている区間がしばしば生じている。三大都市圏をはじめとする大都市圏では鉄道の相互乗り入れ・延伸・新線、高速道路の環状線開通・延伸などもあり、ますます利便性が高くなっている。

こうした地域格差はさらに拡大傾向にあると言え、地方から都市部への移住の誘因となっている。

図1:輸送量と人口の推移(上図:旅客、下図:貨物)

貨物輸送は景気動向に敏感

図1を見ると、旅客輸送計は人口減少局面に入ってからも鉄道、航空が増加し、コロナ禍以前は全体として増加している。なお、自動車は自家用を含まず営業用のみである(貨物も同様)。また図1の1995年度以前は5年おきの図示となっていることに留意。

貨物輸送計は2007年度をピークに減少基調となっている。2007年度は米国のサブプライムローン問題が顕在化し、翌年にはリーマン・ショックが起こり、世界的な金融危機が発生している。我が国もその影響を受け、景気が落ち込んだ。さらにその後の民主党政権の時代には、日本経済は暗黒の時代に入ったとも表現できそうな低迷に陥った。貨物輸送は景気動向の影響をより受けやすいと考えられる。また、貨物輸送計は消費税増税のあった1997年度、2014年度、2018年度、およびそれぞれの翌年度に前年度より減少している。

なお、旅客輸送も民主党政権の時期に低迷しているのは興味深い。ただし、この時期の低迷は東日本大震災の影響も大きいと思われる。ちなみに、民主党政権は2009年9月~2012年12月であるが、2012年11月に当時の野田佳彦首相が解散を表明したことで、株式相場などはその時点から前向きに反応している。

公共交通の維持は基本的な課題

日常的な生活のほとんどが徒歩圏で完結していた産業革命の影響が及んでない江戸時代以前のような暮らしに戻らない限り、公共交通の維持は基本的人権にもかかわるような課題である。しかしながら、移動に自動車が欠かせないような地域が多くある。完全自動運転が実現しない限り、高齢者や免許取得年齢に達していない未成年者、その他の事情で自動車運転が困難な人々は移動が制限され、日々の暮らしにも不自由を来たしている。

見通せる範囲で人口減少が継続すると見込まれる我が国では、過疎化が進行するような地域から、各地域の中心市など一定程度の人口が暮らす地域への移住を促していくことが望ましい。コンパクトシティの形成である。しかし、現実にはそうした移住による町の再編は世代交代を伴う形となろう。すなわち、若者世代が進学や就職で地元を離れる形で進み、親世代、祖父母世代は過疎地等にとどまり続けると思われる。

上記を踏まえると、コンパクトシティ形成という方向での地域再編を長期的な観点で進めつつ、将来像を踏まえながらも当面の公共交通維持策を実施していくという二段構えの施策が必要となろう。それとは別観点で、交通需要は局所的には増加するところもあると見込まれるが、全体として減少基調であることを踏まえた制度見直しも必要と考える。具体的には独立採算を基本とする発想を転換することが求められるのではないだろうか。

ミクロ的には独立採算制の見直し

我が国の公共交通は独立採算制を基本として運営されてきた。人口が増加基調、居住地域も拡大基調の時代には、交通の需要に供給が追い付かない状況が現出し、独立採算でも十分に交通事業を実施できた。

しかし、前述のように現在の我が国は人口減少社会である。需要減少基調の中で交通事業だけで黒字を維持し続けるのは困難である。他の路線や交通事業以外の部門で赤字をカバーできなければ、赤字路線からは撤退するのが事業者としては合理的であるが、公益の観点からは合理性だけで撤退されては困る。地域にとって重要な公共交通が存続できないと、その地域そのものが衰退することになろう。

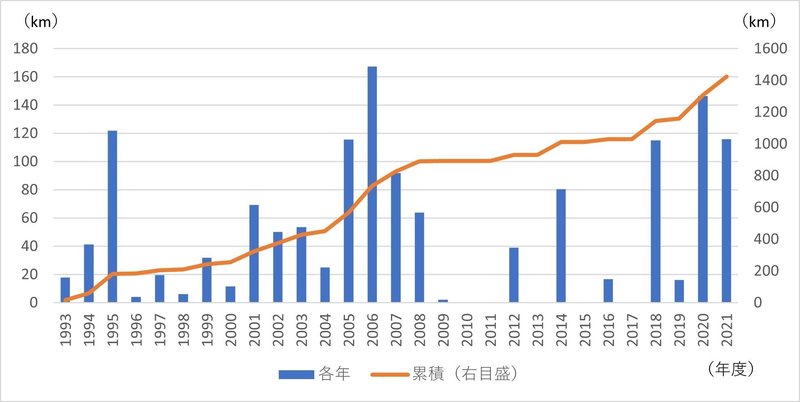

図2:鉄軌道の廃止実績(1993年度以降)

このような状況を前に、交通事業における独立採算制の見直しは、地方を中心に既に実施されている。民間の交通事業者だけでは交通事業の維持が困難となっている場合など、地域の足を維持するために、地方公共団体や地元関係者で交通事業の維持策を検討し、可能なことから実施している。国の政策としても「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が2007年に施行され、その法律に基づき福井県の福井鉄道・福武線に関する鉄道事業再構築実施計画が第1号認定(2009年2月)となった。さらに鳥取県の若桜鉄道は「公有民営化」方式として初の認定(2009年3月)となった。この場合の「公有民営化」方式は、自治体が鉄道施設及び鉄道用地の譲渡を受け、これを運行事業者に無償で貸し付ける方式である。

各地域で様々な取組がなされているが、具体的な事例に関心がある方は、国土交通省の「地域公共交通支援センター」のサイトなどをご覧いただきたい。また、テーマが拡散するので本稿では触れないが、大都市圏の交通利便性向上のための投資に補助金や金利優遇などが実施されており、これらも独立採算制の見直しの範疇に入れて良いと考える。

マクロ的には国土構造、都市構造の再構築

(1)コンパクト+ネットワーク

長期的には過疎化が進行する地域から中心市などへの移住を促し、コンパクトシティ化を進めるべきであろう。その際、各コンパクトシティが個別に完結してしまうと、社会経済としてはタコツボ化して活力がなくなってしまう可能性もある。

古今東西、交通の結節点や主要な交通路の途上にある都市が栄える。交通手段の変化などにより主要な交通路から外れた都市は、かつて栄えていたとしても衰退してしまう。幕末明治大正の頃は、主要な港湾が様々な文物が行き交う交通の結節点であった。人口が多い都市には東京、京都、大阪などの首都や元首都などに加え、金沢、横浜、神戸、函館などの港湾都市が上位に来ている。現代の大都市たる政令指定都市は、札幌、千葉、相模原以外は新幹線が通る都市である。なお、札幌は北海道新幹線がいずれ通る予定であり、相模原はリニア中央新幹線が通る予定である。

初回レポート「『すずめの戸締まり』から考えるコンパクトシティ、国土強靱化」(2023年1月17日)で述べたように、社会経済の活力維持のためには、各コンパクトシティを高度な交通網と情報通信網で多層的に結びつける「コンパクト+ネットワーク」の構築が望ましいと考える。

(2)都市内交通

コンパクトシティ内は、バスやLRT(Light Rail Transit:路面電車)等の公共交通網を移動の中心に据えるのが望ましい。特に市の中心部は公共交通と徒歩を移動のメインとし、車については事業用の荷物搬入搬出などに制限するくらいまで踏み込むべきではないだろうか。市の中心部は徒歩で移動する人が行き交いやすい構造にすることで、市街地の賑わいを創出できる。少し長い距離を移動する場合は、先述のバス、LRT、あるいは地下鉄や都市内鉄道(例えば山手線、大阪環状線など)を利用するようにする。その際、欧米で取り入れられているようなゾーン運賃制の導入、MaaS(Mobility as a Service)(※)の積極的活用なども検討すべきだと思うが、それは機会があれば改めて論じたい。

今すぐに実現するのは無理にしても、100年先を見据えてそうした方向で主要な都市の再構築を図ることを関係者には検討して欲しい。

※MaaSは、「地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段」(国土交通省「日本版MaaSの推進」のページより)

なお、幕末の日本の総人口は3,000万人程度と推測される。江戸時代以前の技術を前提にした日本列島の人口涵養力と見做して良いであろう。終戦時の1945年は約7,200万人、終戦に伴う引き揚げ事業が概ね完了した後と考えられる1950年は約8,300万人。近現代技術を前提とした場合、これくらいの規模が日本列島の適正人口ではないだろうか。そう考えるなら現状は4,000万人以上適正規模より人口が多く、その分、人間が住むにはあまり適さない場所に住んでいる人口が多いという考え方もできよう。

持続可能な公共交通確立へ向けて

本稿では公共交通や都市構造に関する多くの課題の一部を取り上げたに過ぎない。論じることは多くあり、課題解決のために多くの行政や企業などの関係者が知恵を絞っている。

持続可能な公共交通を確立することは日本の活力維持の基礎となる。今後、数ある課題のいくつかに絞って、課題解決のための取組みや関係する産業・企業等について記述していく予定である。

図1の注

注1:自動車は自家用乗用車、軽自動車は含まず、営業用自動車の数値のみである。自動車について、1987年度、2010年度、2020年度に調査方法及び集計方法変更があり、それぞれの年度前後の数値は時系列上の連続性が担保されない。また、東日本大震災の影響により、2011年3月、4月の北海道運輸局及び東北運輸局の数値を含まない。

注2:鉄道について、1987年度以降はJR各社間の重複等があるため、前後の数値は時系列上の連続性が担保されない。

注3:航空は、国内定期便のみの数値である。航空貨物は、超過手荷物・郵便物を含む。

注4:旅客船の輸送量は本図では図示していない(輸送計にも含めていない)。1995年度以前は5年おきの図示。

図2の注

法令上「廃止」ではあるが、「移管」と解釈される場合(並行在来線の経営分離、上下分離等の運営方式変更)や未開業線の廃止は除外している。

20230315 執筆 主席アナリスト 中里幸聖

前回レポート:

「二つの自給率向上が生き残りの鍵(4)-分散型エネルギーの推進-」(2023年3月6日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?