ゲームライクドリルは魔法のドリルではない

オープンスキルの重要性から単なる流行になっていないか?

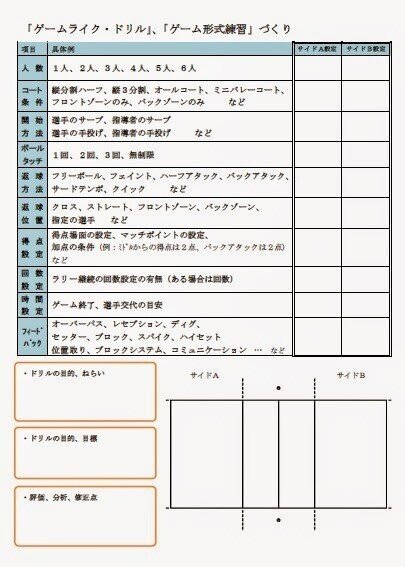

バレーボールの練習に置いて、ネットを挟んだラリー攻防を取り入れた「ゲームライク」の練習の必要性を提案してきました。

なぜかというと、旧来の日本のバレーボールの指導観は、選手個人のフォームや姿勢といった「形」や「型」づくりに時間をかけ過ぎて、バレーボールのゲームで養うべきたくさんのゲームセンス要素を育てることができていないからです。

そして、実際に初心者からの指導で、「型はめ指導」に終始することから脱却し、ネットの上空をボールが往来し、かつネットの向こうにいる対戦相手の状況を見ながら行うゲームライクを計画的に積極的に取り入れることで、しっかりバレーボールのゲームメイクができるようになることも実践で検証済みです。

ところが、最近の周辺の意見として聞こえてくるのが、「ゲームライクで本当にスキルアップするのか?」、「ゲームライクの練習で仕上がりが間に合うのか?」といった、ゲームライク練習への懐疑的な意見です。

これに対する答えですが、まずは、

「1年くらいでは目に見える飛躍的な成果や進歩は得にくいだろう」

ということです。

次に言えるこは、

「ただゲームライクをやらせているだけでは絶対に進歩はないだろう」

ということです。

当たり前の話ですが、ゲームライクというのは、実際のゲームの状況や局面を想定し、その中で練習で養ったスキルをどう発揮できるかを試すための練習です。

スキルの発揮が、どういうレベルにあるか?という点が重要です。

ゲームライクのドリルが選手にとって難しすぎる場合は、選手に混乱やフラストレーションを与えるだけではなく、ラリーやドリルそのものが成立しないパニック状況に陥ります。これでは思考は働かず、練習効果が出るはずがありません。

同様に、ゲームライクのレベルが選手にとって簡単過ぎる場合も、選手は自分の自動化されたスキルを無意識に使うので、思考はあまり使わず試行錯誤性が薄れます。結果練習効果は出にくいです。

選手にとって簡単すぎる、コンフォートゾーンでの設定ではなく、難しすぎるパニックゾーンでもなく、70%程度のチャレンジゾーンの難易度の設定で学習効果が大きくなります。

ゲームライクの難易度の設定だけが重要ではありません。

ゲームライクの練習を行う場合、

・練習の目的

・練習における注意点や意識の置き所

・チャレンジすべきポイント

・(今は未習得で)できるようにしたいこと

などを明らかにして行う必要があると思います。

さらに重要なことは、

「ゲームライクをやらせっ放しにしない」

ということです。

つまり、ゲームライクの練習では、必ず練習を止めてアドバイスや修正確認をさせたり、ゲームライクではない個別の練習に立ち返ってフィードバックすることが必要です。

「フィードバック」をした後、即座にそれまでやったゲームライクをリトライ(再試行)させて、変容や修正を評価していきます。

バレーボールの練習において、特に育成世代をコーチングしている指導者が、仮にゲームライクの練習に対し消極的な要因としては、

・1年以上の長期的なスパンに立てず、いつも短時間で目に見える変化を求めている

・そもそもゲームライクでの練習計画を立てて実践したことがないので、その過程がイメージできない

・見た目のドリルのハウツーだけに眼が行き、「ただゲームライクドリルをやらせているだけになっている」

といったことが考えられます。

ゲームライク練習を推奨しているのは、ゲームライクそれ自体が万能な練習だからではありません。やらせれば問題が解決する魔法のドリルではないのです。ゲームライクの練習は、それ自体をただやらせても進歩や成果はあまり出ないでしょう。

ゲームライクの練習は、「どのように取り組ませるか?」「ゲームの構造上どこを課題に置くか」が重要であり、そこから指導者(コーチ)はどのような情報を得て分析し、どのようにフィードバックさせていくか。そして再試行でいかに選手に達成感を味合わせるかが重要。ゲームライクにやる必然は、ゲーム内に現れる課題を抽出して、そこに特化して取り組む際、ゲームに近いテンポやスピードで実践するため、というイメージを持っています。フィードバックが練習の構成に、存在することが前提とならないと意味がありません。

もちろん、せっかくゲームライクドリルをやらせても、「気持ちでボールを落とすな」、「もっとはやく動け」、「声出せ」、「肘をあげろ」、「低く構えろ」など・・・程度の低いレベルの指導で終わってはお話にならないと思います。

ゲームライクとか~ 海外(アメリカ)の様子:USAVから

(2018年)